Леонид Беловинский - Жизнь русского обывателя. На шумных улицах градских

- Название:Жизнь русского обывателя. На шумных улицах градских

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Кучково поле, Икс-Хистори

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9950-0301-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Беловинский - Жизнь русского обывателя. На шумных улицах градских краткое содержание

Книга доктора исторических наук, профессора Л.В. Беловинского «Жизнь русского обывателя. На шумных улицах градских» посвящена русскому городу XVIII – начала XX в. Его застройке, управлению, инфраструктуре, промышленности и торговле, общественной и духовной жизни и развлечениям горожан. Продемонстрированы эволюция общественной и жилой застройки и социокультурной топографии города, перемены в облике городской улицы, городском транспорте и других средствах связи. Показаны особенности торговли, характер обслуживания в различных заведениях. Труд завершают разделы, посвященные облику городской толпы и особенностям устной речи, формам обращения.

Книга адресована специалистам, занимающимся историей культуры и повседневности, кино– и театральным и художникам, студентам-культурологам, а также будет интересна широкому кругу читателей.

Жизнь русского обывателя. На шумных улицах градских - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Разумеется, быстрые и радикальные социальные и экономические перемены на рубеже XIX – ХХ вв. изменили облик крупных промышленных городов. Писатель С. Р. Минцлов писал в своем дневнике в 1903 г.: «Строи тельная горячка, несколько лет охватившая… Петербург, продолжает свирепствовать. Везде леса и леса; два-три года тому назад Пески представляли собой богоспасаемую тихую окраину, еще полную деревянных домиков и таких же заборов. Теперь это столица. Домики почти исчезли, на их местах, как грибы, в одно, много в два лета, повыросли громадные домины…» В 1904 г. Минцлов вновь пишет: «Старый Петербург все уничтожается и уничтожается… Нет ни одной улицы почти, где бы старые двух– и даже трехэтажные дома не ломались; теперь на их месте возводятся новые кирпичные же громады» (Цит. по: 50; 214). О результатах этой урбанизации вспоминал В. А. Оболенский: «Как изменился Петербург за время моей жизни!.. Кто из петербуржцев не знал Пушкинской улицы, начинающейся от Невского… Теперь эта одна из центральных улиц, сплошь застроенная многоэтажными домами. А в моем детстве (в 70-х гг. XIX в. – Л. Б. ) эта улица, носившая тогда название Новой улицы, проходила среди пустырей и дровяных складов, а вечером считалось опасным по ней ходить, потому что там часто грабили […] Ко времени революции Малая Итальянская, ставшая улицей Жуковского, была уже одной из центральных улиц Петербурга. Гладкий асфальт заменил булыжную, полную колдобин, мостовую, редкие и тусклые фонари с керосиновыми лампами уступили место великолепно сияющим электрическим фонарям, а дом, в котором я родился, не только не возвышался уже над другими, а казался совсем маленьким среди своих многоэтажных соседей» (95; 9, 11).

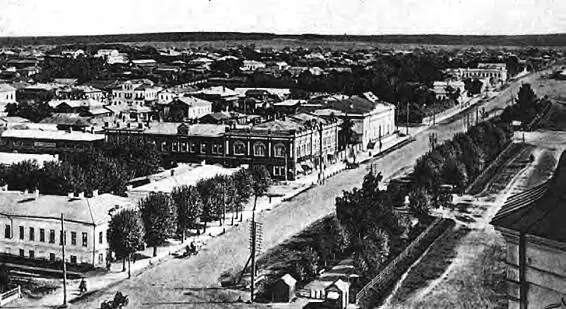

Панорама Екатеринбурга. Главный проспект

Эту смену маленьких уютных деревянных домиков, огородов, пустырей и дровяных складов Петербурга многоэтажными кирпичными громадами как нельзя лучше показал нам петербуржец-художник М. В. Добужинский.

Большой промышленный русский город, тот же Петербург, переменился к концу XIX в. не только в отношении застройки. Перемены были и внутренние. «Он не вырос, не перестроился, но атмосфера иная. Чувствуется, что в нем уже не трепещут и боятся, а живут люди. Солдаты уже не маршируют, как оловянные автоматы, но ходят, как живые. Ремесленники не бегают больше по улицам в длинных из нанки рубахах и тапочках на босу ногу; дамы ездят без ливрейных выездных на козлах, уже не только в парных каретах, но и на одиночках, ходят по улицам без провожатых лакеев; штатские ходят, как за границей, в котелках, а не в высоких шляпах и картузах; бегают сами по себе дети. Не видно больше мордобитий. На улице курят, громко говорят, громко смеются, продавцы выкрикивают названия журналов, возницы больше не в лохмотьях, но аккуратно одеты. Исчезли с перекрестков будки, перед которыми в саженных киверах с алебардою в руках стояли пьяные будочники, засаленные фонарщики с вопиющими их тележками. Появились неизвестные прежде цветочные магазины, кофейные, кебы. Короче, если это не Европа, то уже и не безусловно Азия.

Но Петербург потерял свой характер. Пропали мужики с лотками на голове, так своеобразно кричащие «цветы, цветочки», бабы с салазками, протяжно поющие «клюква, ягода клюква», татары с знакомым «халат, халаты бухарские», итальянцы-шарманщики с обезьяной, одетой дамой, и пуделем в треуголке и генеральских эполетах. Исчезли пестрые, смешно размалеванные громадные вывески. Исчезли криворожие господа, из рук которых фонтаном бьет кровь и под которыми кривыми каракулями начертано «стригут, бреют и кровь пущают… Тут же для здоровья банки ставят и делают гробы». Нет уже портного Петрова из Парижа и других немецких городов, у которого на одной вывеске изображен кавалер и дама с надписью «и мадам и мосье останетесь довольны», а на другой – нарядный мальчик и девочка с надписями «сих дел мастер на заказ и на выбор». Исчезли магазины, в которых продавались сальные свечи, воск, мыло и всякие вещи, которые покупают женщины. Нет и знакомых вывесок с изображением бутылки и кратким возгласом «ай да пиво, ай да мед». Многого уже нет. Петербург становился таким же, как и другие города» (27; 87–88).

Если в 60-х гг. XIX в. горожан было чуть более 8 млн, то, по данным переписи 1897 г., их численность возросла более чем вдвое, причем преимущественно в крупных городах, число которых также резко увеличилось (в 60-х гг. городов с населением более 100 тыс. человек имелось всего 4, а в 1897 г. их было уже 19). Напротив, в 110 маленьких городах количество населения сократилось на 104 тыс. Таким образом, шел быстрый процесс урбанизации. В Нижнем Новгороде, который, как уже отмечалось, в начале столетия «настоящим городом почитать» было «не можно», по переписи 1897 г. имелось 16 тыс. квартир, где обитало 90 125 жителей обоего пола.

Рославль. Петропавловская церковь

Однако эти перемены, и то лишь в облике отдельных городов, произошли за последние два десятилетия XIX в. А до того даже губернские города нередко только в центре являли собой подобие города в современном понимании. Уездные же города, почти сплошь деревянные, смотрелись не лучше большого села. Вот, например, описание одного из важнейших в хлеботорговом отношении уездного города Рыбинска, сделанное в 1837 г. О его торговом значении говорит такой факт, как население в почти 137 тыс. человек (!), из коих, однако, иногороднего купечества, судохозяев, прибывших с водных путей, и рабочих, прибывших с низовых пристаней Волги и отправившихся «к верховому ходу», было более 130 тыс. Точнее может свидетельствовать о величине Рыбинска число постоянных жителей женского пола, который вообще был гораздо менее подвижен: 3594 человека. Итак, в этом весьма богатом городе (299 купцов мужского пола всех трех гильдий) домов каменных (включая казенные) 174 и деревянных 337; в их числе «22 дома таких, в коих по ветхости и неотстройке никто не помещается» (132; 75, 76). А на 1811 г. из казенных и общественных зданий здесь имелись каменный двухэтажный, крытый железом дом, построенный в 1785 г. для городничего и казначея, но занимавшийся до 1803 г. уездными присутственными местами (дворянской опекой, уездным казначейством, уездным и земскими судами), а затем по ветхости опустевший; каменная одноэтажная почтовая контора со службами; каменный двухэтажный магистратский дом, крытый железом, где нижний этаж и погреба занимали торговые лавки, а наверху были городские присутственные места: магистрат, дума, сиротский и словесный суды и др.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: