Ольга Буренина-Петрова - Цирк в пространстве культуры

- Название:Цирк в пространстве культуры

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «НЛО»f0e10de7-81db-11e4-b821-0025905a0812

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4448-0425-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ольга Буренина-Петрова - Цирк в пространстве культуры краткое содержание

В новой книге теоретика литературы и культуры Ольги Бурениной-Петровой феномен цирка анализируется со всех возможных сторон – не только в жанровых составляющих данного вида искусства, но и в его семиотике, истории и разного рода междисциплинарных контекстах. Столь фундаментальное исследование роли циркового искусства в пространстве культуры предпринимается впервые. Книга предназначается специалистам по теории культуры и литературы, искусствоведам, антропологам, а также более широкой публике, интересующейся этими вопросами.

Ольга Буренина-Петрова – доктор филологических наук, преподает в Институте славистики университета г. Цюриха (Швейцария).

Цирк в пространстве культуры - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

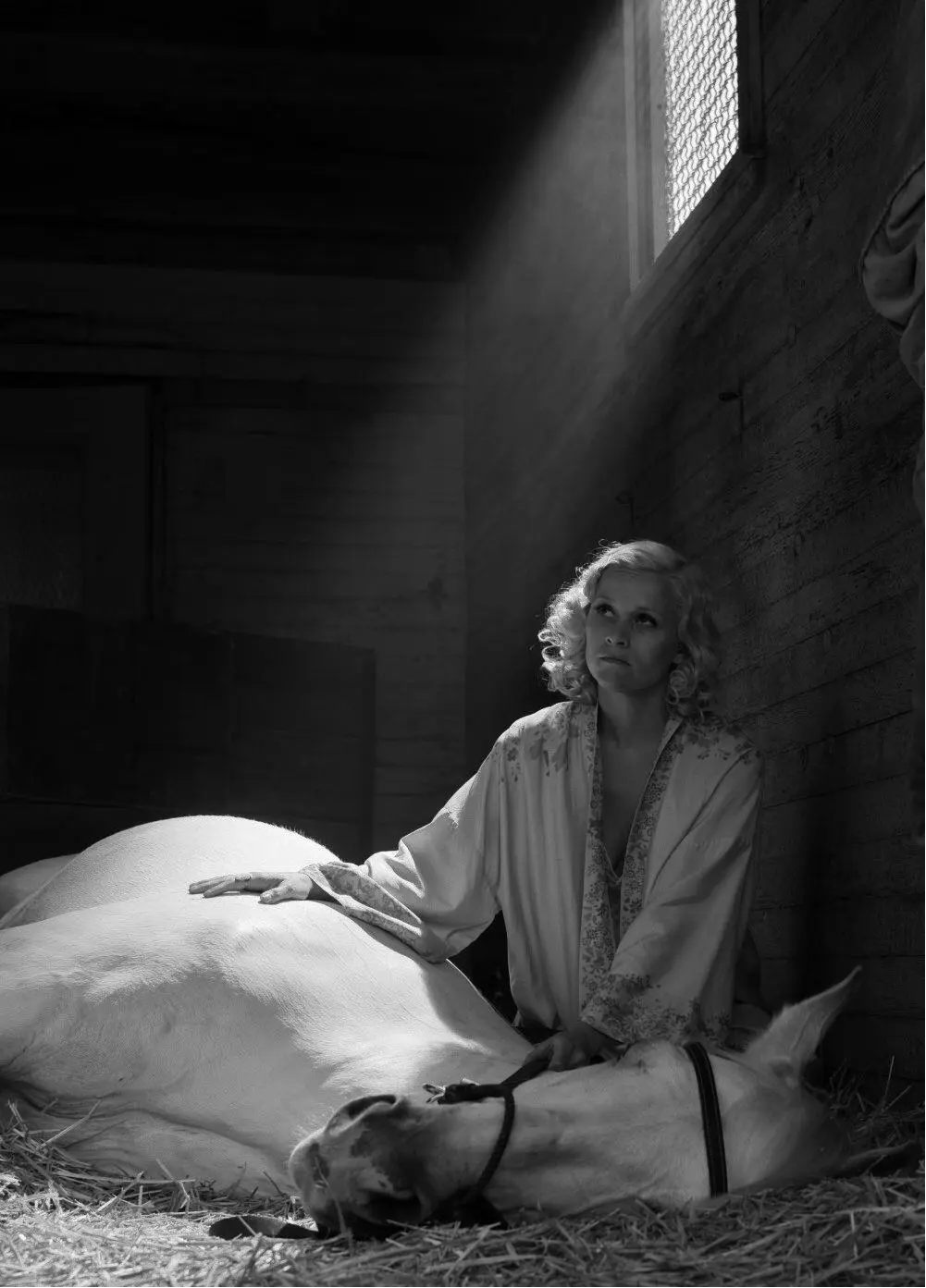

Кадр из фильма Фрэнсиса Лоурэнса «Воды слонам!», 2011 г.

Примечательно, что в рассказе Александра Куприна «Allez» также возникают аналогии с архаическим обрядом заклания белого коня:

Идет дневная работа. Пять или шесть артистов в шубах и шапках сидят в креслах первого ряда около входа в конюшни и курят вонючие сигары. Посреди манежа стоит коренастый, коротконогий мужчина с цилиндром на затылке и с черными усами, тщательно закрученными в ниточку. Он обвязывает длинную веревку вокруг пояса стоящей перед ним крошечной пятилетней девочки, дрожащей от волнения и стужи. Громадная белая лошадь, которую конюх водит вдоль барьера, громко фыркает, мотая выгнутой шеей, и из ее ноздрей стремительно вылетают струи белого пара. Каждый раз, проходя мимо человека в цилиндре, лошадь косится на хлыст, торчащий у него из-под мышки, и тревожно храпит и, прядая, влечет за собою упирающегося конюха. Маленькая Нора слышит за своей спиной ее нервные движения и дрожит еще больше. Две мощные руки обхватывают ее за талию и легко взбрасывают на спину лошади, на широкий кожаный матрац. Почти в тот же момент и стулья, и белые столбы, и тиковые занавески у входов – все сливается в один пестрый круг, быстро бегущий навстречу лошади. Напрасно руки замирают, судорожно вцепившись в жесткую волну гривы, а глаза плотно сжимаются, ослепленные бешеным мельканием мутного круга. Мужчина в цилиндре ходит внутри манежа, держит у головы лошади конец длинного бича и оглушительно щелкает им…

– Allez!.. [136]

Пожалуй, одним из первых европейских художников, показавших рефлексы асвамеды в цирковом номере наездницы, был Франсиско Гойя [137]. Героиня одного из его офортов, «королева цирка», балансирует на крупе белой лошади, которая, в свою очередь, удерживает равновесие на канате, протянутом над ареной, как над бездной. Прогнувшийся под тяжестью лошади канат образует четырехугольную форму, напоминающую саркофаг.

Именно наездницы стали основой конных цирковых выступлений конца ХVIII – начала XIX века [138]. Стоя на скачущем коне, они изящно перепрыгивали через ленты и обручи. В России XIX века невероятной популярностью пользовались Т. Жукова, А. Натарова, Л. Полынцева, Н. Рахманова, Л. Слапачинская и Е. Федорова. Они выступали в эффектных костюмах, исполняя отдельные па и целые пассажи из классических балетов. В их интерпретации почти каждый номер превращался в конный балет. В 1870-е годы на манеже появляются Каролина Лайо и Полина Кюзан, совершенством балетной пластики которых восхищался Тургенев в «Современных заметках»:

Карл Брюллов. «Вольтжер», 1828–1830 гг.

В цирк Гверры привлекает посетителей в особенности г-жа Каролина Лойо. Соответственное амплуа в цирке Лежара занимает г-жа Полина Кюзан. Общий голос присуждает первенство г-же Каролине Лойо. В самом деле, ловкость ее в управлении лошадью, постоянная уверенность и спокойствие и наконец грациозность, которою запечатлено каждое ее движение, поразительны. Она сама занимается приездкой лошадей. После нее, по ловкости и отсутствию переслащенных улыбок и натянутых поз, в цирке г. Гверры – замечательна г-жа Чинизелли [139].

Нередко под видом амазонок выступали мужчины-наездники (чаще – мальчики и юноши), одетые как великолепные примадонны. Травестия позволяла артистам показывать восхищенной публике сложнейшие пассажи, недоступные исполнительницам. Этот факт отражен в картине Карла Брюллова «Вольтижер»: молодой наездник в античном одеянии почти неотличим от девушки. Своего апогея такой тип травестии достигнет в 1870-е годы, когда появится новое амплуа наездников – стипль-чез, т. е. скачка с препятствиями особой сложности, обладающая в то же самое время максимальной зрелищной выразительностью. Однако факт травестии всегда хранился в тайне от зрителей. В конных аттракционах XX века возникнет и обратный прием травестии, когда артист, исполняющий рискованные трюки джигитовки, неожиданно теряет папаху и перед рукоплещущим зрителем вместо ловкого юноши предстает прекрасная длинноволосая красавица. Так или иначе, танцовщица или танцовщик на коне воспринимались в качестве главной эротической фигуры циркового представления.

Этот факт отражен в повести Владимира Зотова «Вольтижерка», опубликованной в «Отечественных записках» и ставшей первым крупным художественным произведением, посвященным жизни артистов цирка, в русской литературе. Действие повести начинается в 1849 году: как раз тогда был открыт петербургский Театр-цирк, и известный акварелист Людвиг Премацци создал его литографическое изображение; в трактовке Премацци здание цирка не только занимает все пространство Театральной площади, но словно сдвигает на периферию весь Петербург. В повести Зотова цирк, поглощающий пространство текста, таким же образом овладевает мировосприятием героев. Рассказчик, не питавший вначале никакого интереса к цирковым зрелищам, случайным образом покупает у некоего афериста за четыре целковых билет на открытие петербургского Театра-цирка и без особого удовольствия отправляется на представление. Однако появление на манеже цирковой наездницы коренным образом меняет его восприятие происходящего:

На лихом скакуне ворвалась на арену вольтижерка в испанском костюме. На всем скаку красивого стройного животного начала она, стоя на нем, танцевать болеро под мерные удары кастаньет. Роскошною, южною грациею отливалось каждое движение ее пластических форм; какою-то особенною энергиею и страстью горели ее большие и черные глаза; все черты ее правильного античного лица дышали удовольствием и отвагою [140].

Делясь впечатлениями с сидящим рядом зрителем, рассказчик знакомится с ним и приглашает к себе на чашку чая. Случайный незнакомец, оказавшийся бывшим гусаром, принимает приглашение (тем более что, как выяснилось, он живет в одном доме с рассказчиком) и описывает ему свою жизнь. Выясняется, что он был влюблен в наездницу Юзефу Стальчинскую, которая не только прекрасно скакала, но и «могла говорить на пяти языках, прекрасно петь и читать все литературные новости того времени, не исключая английских романов Ричардсона и Фильдинга» [141]. Герой мечтает жениться на своей избраннице и ради этого не только бросает прежнюю возлюбленную, Юлиану, но и решает подать в отставку. Не желая принять от него жертвы, Юзефа гибнет, сорвавшись на лошади с моста.

Повесть Зотова интересна тем, что не только представляет собой зарисовку из жизни цирковых артистов, например труппы вольтижеров «синьора Канатти», но и совмещает цирковые мотивы с инфернальными, продолжая тем самым традиции романтизма. Когда герой завершает свое повествование, рассказчик с удивлением замечает, что тот сидит уже «не на стуле, а на лошади, у которой на лбу написано: Малек-Адель». Так звали лошадь, унесшую в пропасть самоотверженную циркачку.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: