Игорь Морозов - Феномен куклы в традиционной и современной культуре. Кросскультурное исследование идеологии антропоморфизма

- Название:Феномен куклы в традиционной и современной культуре. Кросскультурное исследование идеологии антропоморфизма

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Индрик»4ee36d11-0909-11e5-8e0d-0025905a0812

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91674-114-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Морозов - Феномен куклы в традиционной и современной культуре. Кросскультурное исследование идеологии антропоморфизма краткое содержание

Данная монография посвящена исследованию роли антропоморфных артефактов в жизни людей и в истории человеческой культуры.

Особое внимание уделено «идеологии антропоморфизма», которая позволяет использовать антропоморфные игрушки в целях «социального конструирования», то есть для формирования и развития «пространства личности» ребенка, осознания им своего «Я», противопоставленного «Другому», преодоления возрастного этапа «аутизма», формирования гендерной, социальной и этнокультурной принадлежности и желательных стандартов поведения.

Автором проанализирован широкий круг источников: обрядовые, магические и религиозные практики, примеры из мемуарных, литературных и современных источников (пресса, массмедиа, реклама, кино). Основу исследования составляют материалы автора, относящиеся к русской традиции и включенные в широкий круг кросскультурных параллелей.

Книга предназначена для специалистов по социальной и культурной антропологии и будет полезна представителям смежных дисциплин – от кросскультурной психологии и философской антропологии до этнолингвистики, а также широкому кругу читателей.

Феномен куклы в традиционной и современной культуре. Кросскультурное исследование идеологии антропоморфизма - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

На примере функционирования куклы и иных антропоморфных объектов в ритуально-магических и повседневных практиках наиболее явно проявляются характерные особенности переходов из пространства «природы» в пространство «культуры», из класса объектов, признаваемых «неживыми», в класс «человекообразных» и живых [Погоняйло, 1998]. Изучение таких переходов в истории культуры помогает прояснить механизм возникновения многих культурных различий и стереотипов, выводит нас на очевидные межкультурные универсалии, а также закономерности человеческого мышления и мировосприятия, основанные на базовых принципах формирования личности в онтогенезе. Необходимость их осмысления становится особенно актуальной в связи с массовым внедрением механических интеллектуальных устройств, которым постепенно делегируются полномочия при принятии решений от повседневного быта до различных областей науки и техники. Способность подобных устройств принимать рациональные, логически обоснованные решения способствует формированию в массовом сознании представления об их «разумности» и «человекоподобии» и возникновению «новой мифологии мертвой машинной жизни» [Лотман, 1992]. Антропоморфность их не очевидна, но, возможно, со временем мы все больше будем склонны приписывать им человеческие черты, подобно тому, как это уже происходит в сленге профессиональных компьютерщиков и пользователей Интернета (мама „материнская плата ПК“; элька „электронная почта“ и под.).

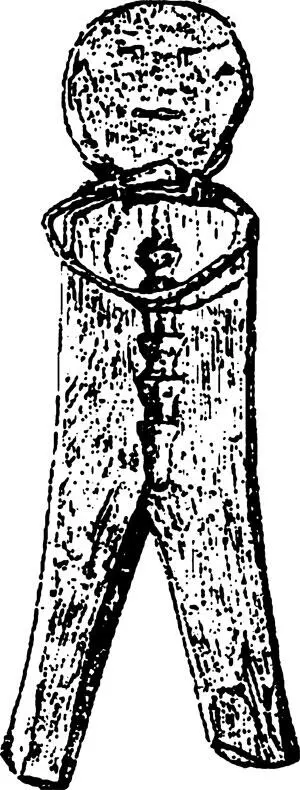

Илл. 3

Актуальность «феномена куклы» проявляется и при анализе проблемы двойничества [Большаков, 2001; Морозов, 2009б], поскольку статус «копии человека» в разных культурах существенно различается. Современные исследования в области клонирования животных и человека, а также дискуссии о «человеке из пробирки» при искусственном оплодотворении выявляют существенные проблемы морально-этического плана, которые также не могут быть решены без определения границы «человеческого» и «нечеловеческого» («живого» и «неживого») в современной цивилизации. Причем эти границы, как и прежде, могут существенно варьироваться в разных культурных средах.

В этом контексте особое значение приобретает характерная для большинства высокоразвитых культур концепция «антропоморфизма», крайним развитием которой является теория «антропоцентризма». Существуют различные подходы к трактовке концепта «антропоморфизма» [Тайлор 1989; Леви-Брюль; Леви-Строс 1994; Лосев 1996; Токарев 1964; История 1988; Элиаде 1999а; Кэмпбелл 1997; и др.]. Краткий обзор основных работ по этой проблематике сделан Л. Н. Тульцевой [Тульцева 1993, с. 22–25]. Если проигнорировать некоторые нюансы интерпретаций в рамках разных научных направлений и школ, то антропоморфизм – это наделение человеческими свойствами явлений природы, животных, предметов, а также отчетливо проявляющаяся в различных культурах тенденция к представлению в человеческом образе различных мифологических персонажей, героев и божеств.

Илл. 4

Антропоморфизация или «очеловечивание» окружающего мира является отличительной чертой человеческого познания, позволяющей описывать окружающий мир «через себя» [История 1988, с. 416–447; Найдыш 2002, с. 36, 49], то есть, используя знание о себе для объяснения тех или иных природных явлений и свойств вещей, и, в конечном счете, создавать «вселенную, проникнутую гомологиями» [Элиаде 2001, с. 80]. Отсюда хорошо известные мифологические модели мироздания, основанные на уподоблении Вселенной человеческому телу или голове божества [Старшая Эдда, с. 32; Топоров 1983, с. 243–244]. Этот механизм используется и при планировании поселений [Дэвидсон 1975, с. 143], и при моделировании жилищ, отдельные части которых соотносятся с частями человеческого тела. Антропоморфность присуща и отдельным объектам культуры от деталей интерьера – ср. «чело» и «устье» как части русской печи [Байбурин 1983; Богданов 1997, с. 188] – до сакральных и утилитарных предметов. В качестве примера можно привести известные по археологическим находкам сосуды в виде женских фигур с гипертрофированной грудью [Шептунова 1996], антропоморфные сосуды североамериканских индейцев – см. илл. 4 [La Farge 1974, s. 17] или погребальные урны айнов [Спеваковский 1988, с. 149] и этрусков – см. цв. вкл. 2. К этому ряду можно отнести сакральные предметы типа доски для вытирания огня у чукчей – см. илл. 3 [Богораз-Тан 1939, с. 56] или орудия производства – ср. названия частей рыболовной снасти конической формы («верши», «мережи»), у которой есть «морда», «пасть», «глотка» или «горло», «язык» [Даль 1880, с. 379; Даль 1881, с. 319].

Учитывая значимость антропоморфной символики в культуре и принимая во внимание специфику куклы как вещи антропоморфной по определению, мы уделяем особое внимание обсуждению этой тематики в данной работе, поскольку, с нашей точки зрения, без понимания места концепта «антропоморфизма» в системе знаковых средств культуры невозможно понять сущность «феномена куклы». Равно как и проникновение в глубинную семантику куклы как предмета культуры помогает лучше понять механизм возникновения и функционирования в сознании человека «принципа антропности» окружающего мира и возникновение своеобразной «идеологии антропоморфизма», если под идеологией понимать не по-марксистски истолкованное «неистинное мировоззрение», а «метод установления практических правил воспитания, этики и политики посредством точного познания физиологической и психической организации человека и окружающего мира» [ФЭС 1998, с. 170]. Именно на постулируемой нами «идеологии антропоморфизма» построена первая гипотеза данного исследования: поскольку кукла по определению является антропоморфным предметом, то можно предположить, что она играет существенную роль в формировании и поддержании этой идеологии в истории человеческой культуры, в том числе в истории мировых религий.

Истоки феномена куклы необходимо искать в ритуально-обрядовых практиках и мифологии (не только традиционных, но и современных), то есть в характерном для представителей той или иной культуры комплексе представлений об устройстве окружающего мира и том месте, которое отводится в нем человеку. Сфера применения куклы в обряде очень широка. Она выступает и как объект – фетиш или магический предмет, и как субъект – заместитель основных фигурантов обрядового действа или представляющих их мифологических персонажей. В последнем случае употребление куклы, как правило, мотивировано невозможностью совершить те или иные ритуальные действия (например, умерщвление или погребение) с реальным участником обряда.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: