Игорь Морозов - Феномен куклы в традиционной и современной культуре. Кросскультурное исследование идеологии антропоморфизма

- Название:Феномен куклы в традиционной и современной культуре. Кросскультурное исследование идеологии антропоморфизма

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Индрик»4ee36d11-0909-11e5-8e0d-0025905a0812

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91674-114-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Морозов - Феномен куклы в традиционной и современной культуре. Кросскультурное исследование идеологии антропоморфизма краткое содержание

Данная монография посвящена исследованию роли антропоморфных артефактов в жизни людей и в истории человеческой культуры.

Особое внимание уделено «идеологии антропоморфизма», которая позволяет использовать антропоморфные игрушки в целях «социального конструирования», то есть для формирования и развития «пространства личности» ребенка, осознания им своего «Я», противопоставленного «Другому», преодоления возрастного этапа «аутизма», формирования гендерной, социальной и этнокультурной принадлежности и желательных стандартов поведения.

Автором проанализирован широкий круг источников: обрядовые, магические и религиозные практики, примеры из мемуарных, литературных и современных источников (пресса, массмедиа, реклама, кино). Основу исследования составляют материалы автора, относящиеся к русской традиции и включенные в широкий круг кросскультурных параллелей.

Книга предназначена для специалистов по социальной и культурной антропологии и будет полезна представителям смежных дисциплин – от кросскультурной психологии и философской антропологии до этнолингвистики, а также широкому кругу читателей.

Феномен куклы в традиционной и современной культуре. Кросскультурное исследование идеологии антропоморфизма - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Можно утверждать, что в целом потребность в антропо– и зооморфных игрушках («куклах») не определяется гендерными аттитюдами или иными культурными и социобиологическими нормами – см. илл. 96 , Г. Брукер. Заботливые родители (1907). Об этом свидетельствует факт существования подобного рода игровых предметов даже в культурах, налагающих жесткие табу на антропоморфные изображения. Что и не удивительно, если учесть особую роль куклы как игрового предмета в процессе формирования личности ребенка. Взаимодействуя с таким игровым предметом, как кукла, ребенок в полной мере может испытать свои возможности, ощутить свое могущество, свою власть над создаваемым им виртуальным миром «кукольной семьи», «кукольной деревни или города» [Морозов 2008, с. 183–210]. Игровые манипуляции с куклами позволяют опробовать и освоить престижные социальные роли [Эльконинова 2004; Смирнова 2004], в том числе роль родителя, матери-кормилицы – откуда высокая частотность кукол, изображающих женщину с ребенком [Иванов 1979, с. 9]. Часто куклы используются взрослыми как способ отвлечения внимания ребенка от тех или иных проблем, вовлечения его в игру для переключения на другой вид деятельности, то есть для манипулирования его сознанием. «Мы сидим, она [=мать] говорить: „Играйте! – нашьёть нам куклы. – Играйте!“ А мы играем – только на солнце смотрим, когда обед будеть: „Ма-ам, уже обед!“. Она говорить: „Не озоруйте! Нате вот ещё куклы, играйте!“ Да…» [ЛА МИА, ст. Галюгаевская Курского р-на Ставропольского края]. По игре в куклы могли судить о будущих возможностях детей: «Играли в куклы, а старики замечают: „Уж эта девка будет горазда на всё!“» [ЛА СИС, д. Огибалово Вожегодского р-на Вологодской обл.].

Илл. 96

Именно игровые куколки во многих культурах отличаются наибольшим разнообразием форм, включая в свой состав и некоторые разновидности кукол обрядовых. Употребление обрядовых кукол в игре находит соответствие в практике использования в качестве игровых предметов других сакральных вещей. Например, говоря об обрядовых масках йорубов, Н. Е. Григорович пишет: «Сама по себе маска не пользуется поклонением и не является, грубо говоря, фетишем. Старые, отслужившие маски, в том числе ритуальные, окруженные некогда атмосферой благоговейного страха, тайны и почитания, выбрасываются на свалку, ими могут играть дети … » [Григорович 1977, с. 91]. В традиционном быту русских наряду с повсеместно распространенными тряпичными и набивными куколками в игре использовались антропо– и зооморфные предметы из глины, соломы, травы, ветвей деревьев, початков кукурузы и даже камня. В наших полевых материалах зафиксировано множество вариантов игровых предметов такого рода и игр с ними. Упомянем, например, тряпичные куклы [ЛА МИА, с. Чаадаевка, Красная Сосна, Ясачный Сызган, Должниково, д. Русская Хомутерь Базарно-Сызганского р-на Ульяновской обл.], в том числе набитые «хлопушками» и с фарфоровыми головками [ЛА МИА, д. Хавки Венёвского и д. Сытичи Белёвского р-на Тульской обл.]; набивные куклы из тряпок и глины [ЛА МИА, д. Касьяново, Дешовки Козельского р-на Калужской обл.], куклы из кукурузных початков [ЛА МИА, с. Должниково Базарно-Сызганского р-на Ульяновской обл.], а также описанные в первом разделе «палочные» и травяные куколки.

Кукла в детских ролевых играх

Изготовление куклы

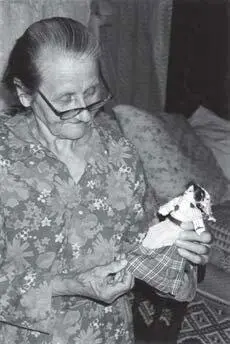

Процесс изготовления куклы очень важен и с точки зрения формирования психологических мотиваций ребенка при последующей игре с ней, и с точки зрения налаживания социальных связей, и, кроме того, способствует выработке определенных трудовых умений и навыков (кройка и шитье одежды). Поэтому традиционные куклы обычно изготавливались с помощью взрослых (мама, бабушка, старшая сестра, тетя) [Иванов 1979, с. 23, кумандинцы], а иногда и получали их имена – см. илл. 97 [ЛА МИА, д. Лазаревская Каргопольского р-на Архангельской обл.]. При этом обычно учитывались пожелания детей. «Ну, можно было и такую вот изделать [=примерно 30 см], можно и маленькую. Какуя себе вздумаешь. Примерно, скажешь: „Мама, мне побольше!“ Вот. Или она сгородить там две: поменьше и побольше. Я вот, примерно, скажу: „Ну, я себе побольше возьму!“ А вторая сестре: „Эт тебе!“ Вот. Сошьёть и оденить: „Ну, на, дочечка, играй!“… Одну изделаем и пока загрезним и вышвырнем. Надоесть и вышвырнем куда-нибудь…» [ЛА МИА, д. Долгое Ульяновского р-на Калужской обл.]. «Это я про куколки говорю, свою если – я вот повешу для красоты, или кому-то изделаю, сестрёнке там или кому. Да. Ну, я делала маленьким тогда – маленькии, сестрёнки. Была она моложе миня, с тридцать второго года…» [ЛА МИА, д. Касьяново Козельского р-на Калужской обл.].

Илл. 97

Процитируем эпизод из автобиографической повести детской писательницы конца XIX – начала XX века Клавдии Лукашевич, в котором она подробно описывает свои детские впечатления от процесса изготовления кукол.

«Иногда няня, еще не окончив уборки кухни, говорила: „Сегодня станем куклу шить“. Радости нашей нет границ. Няня была великая мастерица в этой работе. Сшить куклу не очень-то просто. Надо разыскать белых тряпок для туловища, старых чулок для лица, веревок для волос, разных лоскутиков, ленточек, бус и т. п. ‹…› Но вот целый ворох тряпок уже в детской. Няня надела круглые модные очки и вооружилась иглой. Сестра Лида и я, не спуская восторженных глаз, жадно следим за тем, как созидается кукла. ‹…› В умелых руках няни сначала появлялось туловище, с руками и даже пальцами, с ногами и головой. ‹…› Голова делалась непременно из старого чулка и мало-помалу оживала. ‹…› Мы с Лидой раскручивали веревку, няня ее расчесывала… И на голове вырастали длинные чудные волосы… Но милее всего было, когда на меня взглядывали веселые черные глазки из бусинок и улыбался красный рот из шерсти. Мне казалось, что на свет Божий появился человек. Я обнимала новую куклу и начинала ее любить, как живое существо. Любовь моя к куклам доходила до какого-то странного одухотворенного чувства… Это были мои дети, мои заботы… Я играла в куклы до шестнадцати лет» [Лукашевич 1994, с. 119–121].

В некоторых традициях процесс изготовления кукол превращался в коллективное действо. «Обычно в семье у каждой женщины, а с определенного возраста и у девочки имеется меховая, красиво орнаментированная сумка либо берестяной короб, где хранятся лоскутки, обрезки кожи, бисер и т. д. Весь этот материал и служит для пошивки кукол. Куклы шьются с большой охотой и преимущественно в летнее время обычно во вторую половину дня, когда девочки свободны от домашних работ. Если семья велика, то к шьющей матери присоединяются и девочки и начинают шить кукол. Иногда к девочкам одной семьи присоединяются другие, и тогда работа становится общей» [Оберталлер 1935, с. 46].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: