Леонид Беловинский - Жизнь русского обывателя. От дворца до острога

- Название:Жизнь русского обывателя. От дворца до острога

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Кучково поле

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9950-0342-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Беловинский - Жизнь русского обывателя. От дворца до острога краткое содержание

Заключительная часть трилогии «Жизнь русского обывателя» продолжает описание русского города. Как пестр был внешний облик города, так же пестр был и состав городских обывателей. Не говоря о том, что около половины городского населения, а кое-где и более того, составляли пришлые из деревни крестьяне – сезонники, а иной раз и постоянные жители, именно горожанами были члены императорской фамилии, начиная с самого царя, придворные, министры, многочисленное чиновничество, офицеры и солдаты, промышленные рабочие, учащиеся различных учебных заведений и т. д. и т. п., вплоть до специальных «городских сословий» – купечества и мещанства.

Подчиняясь исторически сложившимся, а большей частью и законодательно закрепленным правилам жизни сословного общества, каждая из этих групп жила своей обособленной повседневной жизнью, конечно, перемешиваясь, как масло в воде, но не сливаясь воедино. Разумеется, сословные рамки ломались, но modus vivendi в целом сохранялся до конца Российской империи. Из этого конгломерата образов жизни и складывалась грандиозная картина нашей культуры

Жизнь русского обывателя. От дворца до острога - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

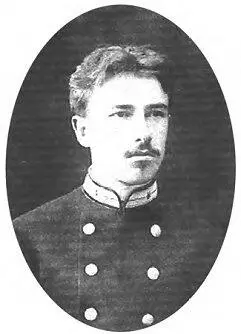

Телеграфист, коллежский регистратор

Искусство заключалось в том, чтобы найти доходное место и возможности его эксплуатации. Наряду с лесным, крайне выгодным считалось соляное дело: соль, облагавшаяся высоким налогом, была тогда дорога. «Главными формами, – вспоминал сенатор М. Б. Веселовский, – здесь были: уменье ловко потопить баржу (с солью. – Л. Б. ) и воспользоваться потоплением соляных амбаров»: баржу топили после того, как с нее была выгружена соль, а затопление вешними водами амбаров, стоявших на берегу, служило основанием для списания уже проданной соли (Цит. по: 72; 45). В 1864 г. в Нижнем Новгороде разразился грандиозный скандал, какого, по удачному выражению одной местной помещицы, «не бывало ни в одной Европе». В городе обитали два брата из дворянской фамилии Вердеревских, известные как «братья-разбойники», или «хлебосолы»: А. Е. Вердеревский, нажившийся, в качестве провиантского чиновника Военного ведомства, на поставках в армию во время Крымской войны гнилой муки, прозывался «хлебный Вердеревский», а В. Е. Вердеревский, председатель Нижегородской казенной палаты, в чьем ведении были соляные амбары, слыл за «соляного Вердеревского»; отсюда и прозвище – «хлебосолы». Казна имела на Окском берегу до 80 огромных амбаров, в которые и поступала соль с низовьев Волги. Поскольку амбары были на низменном берегу и весной подтоплялись, соль партиями продавалась на сторону и списывалась на счет сил природы. Но этого показалось мало, и в 1864 г. 25 пустых амбаров, в которых числилось 1,5 млн пудов (!) соли, «неожиданно» сползли в воду. Была назначена ревизия, а затем и следствие, тянувшееся четыре года. За это время зловредные нижегородцы успели сложить стишок: «Близко Нижнего утес / Вырос точно до небес; / А внизу амбаров ряд, / Тут казенной соли склад. / Соли добрый сберегатель / Вердеревский председатель / И помощник его Терский / Оказались оба мерзки. / Они каждою весной / Расправлялися с казной; / Соль грузили караваном, / Деньги клали по карманам…». Стишок, конечно, так себе, зато дело было столь славное, что в мае 1869 г. Вердеревского и Терского приговорили к лишению прав состояния и ссылке в Сибирь, а полицмейстера Лаппо-Старженецкого – к исключению со службы. Прочие участники дела отделались легким испугом (163; 482–484).

Но настоящим золотым дном была служба в провиантском и комиссариатском департаментах Военного министерства, снабжавших армию провиантом, денежным и вещевым довольствием. О комиссариатских крысах не писал только ленивый. Ф. Ф. Торнау объяснял значение этих военных чиновников так: «В те времена, о которых я вспоминаю, в обширных сферах русского чиновничьего мира комиссионер провиантского или комиссариатского ведомства занимал место привилегированного существа, истинного баловня счастья, перед которым прочие чиновники, папеньки взрослых дочерей, низко кланялись, маменьки умильно улыбались, а барышни стыдливо опускали ресницы, выразительно перебирая пальцами оборку платья или комкая носовой платочек. Говорю о барышнях, приобретших уже некоторую долю опытности в оценке жизненных благ, то есть перестрадавших первый период сердечного влечения к идеалам в красных, бирюзовых, зеленых и иного цвета гусарских доломанах, и понявших, наконец, какая бездна отрады гнездится в глубине туго набитого кармана, какой бы мундир его не прикрывал. Комиссионер был тогда не то, что ныне, обыкновенный служащий; для его деятельности раскрывался в то время необозримо широкий горизонт, на склоне которого фортуна рисовала ему розовыми чертами не только чины, ордена и прочие награды, но и очерки домов, фабрик, с придачей сотен и тысяч ревизских душ. О ломбардных билетах нечего и говорить, они сами собой, без всякого труда, укладывались к нему в бумажник» (179; 164–165).

Чиновник Лесного ведомства, действительный статский советник

Не вела Россия войн, во время и после которых общество не наполнено было бы негодованием против интендантов. В походе 1806 г. в Пруссию «злоупотребления по этой части были тогда ужасные. Войско продовольствовалось, как могло, на счет жителей, и мы ни разу не видели казенного фуража, а между тем миллионы издерживались казною!.. Господа комиссионеры, находившиеся при армии… жили роскошно, разъезжали в богатых экипажах, возили за собой любовниц, проигрывали десятки и сотни тысяч рублей, и мотали напропалую, – вспоминал Ф. В. Булгарин. – Я знал одного из этих комиссионеров, который ставил по тысяче червонцев на карту, дарил красавицам по сто червонцев, не пил ничего, кроме шампанского, и не носил другого белья, кроме батистового…» (23; 300).

С повышением в чинах имел место и быстрый рост жалованья: между младшими служащими и верхушкой бюрократии разница в окладах была в десятки раз. Губернатор получал несколько тысяч в год только жалованья по штату, дополнявшегося персональными надбавками, деньгами, казенной квартирой с бесплатным отоплением и освещением; к тому же некоторая часть высшей бюрократии имела личные доходы от имений, домов или из иных источников. Однако высокие оклады и прочие легальные доходы не гарантировали честности чиновников. «Брали» и воровали и наверху, причем, разумеется, уже брали не двугривенными и полтинниками: размер взяток и воровства соответствовал уровню должности. В Орле ходила по рукам рукописная сатира на губернатора В. И. Сафоновича, якобы попавшего в ад: «Скажи мне, мой сосед, / За что сюда попал? / Да ни за что, мой друг! / Я только взятки брал. / А много раз случалось? / Не припомню, право, я. / Они все шли ко мне / Из рук секретаря. / С кого же брал ты деньги на земле? / Да как с кого, мой друг! / Ах, тошно, тошно мне. / С подрядчиков, купцов, / С трактиров, погребов, / Со всех мастеровых, харчевен, мясников…». В конце 40-х гг. Николай I приказал жандармам исследовать, кто из губернаторов не берет взяток вообще, даже с откупщиков. По справке таковых из более чем пятидесяти оказалось всего двое: киевский И. И. Фундуклей и ковенский А. А. Радищев (между прочим, сын известного революционного просветители и бывший жандармский полковник). Император меланхолически заметил: «Что не берет взяток Фундуклей – это понятно, потому что он очень богат, ну, а если не берет их Радищев, значит он чересчур уж (курсив наш. – Л. Б. ) честен».

Знаменитый пензенский губернатор А. А. Панчулидзев, с надбавками получавший 8632 руб. (обычный губернаторский годовой оклад со столовыми составлял 3432 руб.), прославился не только феноменальными взятками, но грабежом (в буквальном смысле слова). В начале 40-х гг. чембарский откупщик как-то позамешкался с доставкой «положенного» и был потребован в Пензу. Опасаясь ехать сам, он послал своего сына с 1000 руб. и с извинением, что в настоящее время денег нет, но что оставшаяся тысяча будет доставлена в непродолжительном времени. Панчулидзев бросился на парня, опрокинув его на пол, и сам выхватил у него из кармана бумажник, забрав оттуда все деньги. Никаких последствий для грабителя от этого не было. Но, разумеется, не все Панчулидзев проделывал своими руками. Для особо деликатных дел у пензенского сатрапа был некий советник губернского правления. Однажды в Саранске был убит сиделец суконной лавки. По этому поводу этот советник засадил в острог десятки татар не только Пензенской, но и соседней Тамбовской губернии, и выпускал их по мере внесения ими тысячи, а то и двух, сообразно состоянию.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: