Леонид Беловинский - Жизнь русского обывателя. Изба и хоромы

- Название:Жизнь русского обывателя. Изба и хоромы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Кучково поле

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9950-0222-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Беловинский - Жизнь русского обывателя. Изба и хоромы краткое содержание

Книга доктора исторических наук, профессора Л.В.Беловинского «Жизнь русского обывателя. Изба и хоромы» охватывает практически все стороны повседневной жизни людей дореволюционной России: социальное и материальное положение, род занятий и развлечения, жилище, орудия труда и пищу, внешний облик и формы обращения, образование и систему наказаний, психологию, нравы, нормы поведения и т. д. Хронологически книга охватывает конец XVIII – начало XX в. На основе большого числа документов, преимущественно мемуарной литературы, описывается жизнь русской деревни – и не только крестьянства, но и других постоянных и временных обитателей: помещиков, включая мелкопоместных, сельского духовенства, полиции, немногочисленной интеллигенции. Задача автора – развенчать стереотипы о прошлом, «нас возвышающий обман».

Книга адресована специалистам, занимающимся историей культуры и повседневности, кино– и театральным и художникам, студентам-культурологам, а также будет интересна широкому кругу читателей.

Жизнь русского обывателя. Изба и хоромы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

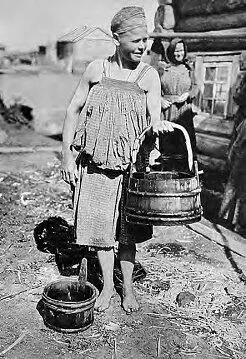

После молотьбы при легком ветерке принимались веять зерно, подбрасывая его вверх особыми деревянными лопатами, вроде больших совков: наиболее тяжелое полноценное зерно падало вниз, более легкое низкокачественное относилось ветром немного в сторону, а еще дальше относилась легкая мякина – охвостье, или ухвостье, ухоботье, ложившееся на току узким хвостом. Для веяния использовали также решета и ночвы, позволявшие зачерпнуть достаточный объем зерна.

При сильном ветре, дожде, снегопаде работать на открытом току, разумеется, было тяжело или невозможно. Поэтому для молотьбы строились и закрытые сооружения. Простыми постройками были клуни. Это была легкая, крытая соломой, обширная постройка в виде крыши, стоявшей на земле; иногда у нее были низенькие бревенчатые стены. В клуне и хранили высушенные снопы, и молотили хлеб цепами на току, прикрытом крышей. Более совершенной, но дорогой хозяйственной постройкой было гумно, рубленное из бревен, сложенное из дикого камня или глинобитное, соединявшее в себе овин или ригу с током.

На широких открытых крестьянских дворах или на огородах сзади дворов ставились почти повсеместно пуньки, или пуни – маленькие легкие постройки, иногда рубленые, иногда плетневые. Здесь хранилось имущество невесток: сколько в доме было невесток, столько и пунек. В пунях, набитых сеном, спали молодые до рождения первого ребенка, даже зимой, чтобы не стесняться никого в переполненной людьми избе.

В южных районах страны, примерно начиная с Орловщины, где по притокам Воронежа и Дона занимались коневодством, довольно распространенной хозяйственной постройкой был варок – обширный открытый навес для лошадей. Крылись варки соломой. Чем дальше на юг, в степи, тем чаще встречались кизячники – легкие обширные саманные сараи для кизяка, своеобразного топлива, успешно заменявшего дрова. Жидкий навоз разливали толстым слоем по ровной площадке, обильно перемешивая его ногами с соломой. Затем, когда эта масса высыхала, ее резали лопатами на большие кирпичи и хранили под соломенной крышей в кизячнике. Кизяк хорошо горел, давал много тепла, а легкий дымок от него издавал своеобразный и приятный запах, напоминающий горящую солому.

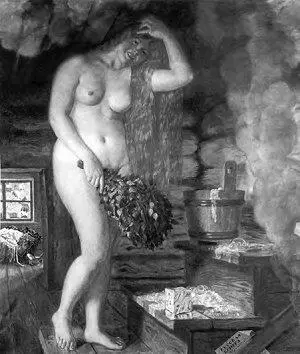

В бане

Почти повсеместной в России постройкой, особенно в богатых лесом великорусских областях, была баня – чисто русское заведение, практически неизвестное в Западной Европе. Деревенская банька ставилась на задах, поодаль от изб, во избежание пожара, и, по возможности, возле воды – речки, пруда или хотя бы сажалки, искусственного водоема, огромной ямы, наполненной талой и дождевой водой. Это была маленькая, рубленная из тонкого леса постройка, в которой размещалась простейшая печь-каменка без дымохода; еще в начале 50-х гг. ХХ в. автору приходилось мыться в банях по-черному. Под каменки устилался толстый слой крупных гранитных камней-голышей, на которых и разводился огонь. Сверху или с боков к каменке примыкали огромные чугунные колоды, наподобие глубоких корыт, специально отливавшиеся на металлургических заводах для продажи населению. При топке печи вмещавшие несколько ведер воды колоды сильно нагревались, но, поскольку чугун сравнительно тугоплавок, вода в колодах не кипела, зато и долго не остывала, толстые их стенки долго сохраняли тепло. Если же таких колод не было (они появились довольно поздно), то воду нагревали в кадке самым примитивным образом: большие голыши, раскаленные огнем, длинными щипцами опускали в воду, нагревая ее так почти до кипения. Рядом в углу ставили большую кадку или бочку с холодной водой. Вдоль передней стены проходила низкая, но широкая лавка, на которую ставили деревянные шайки с водой для мытья и окачивания, а вдоль другой стены, прикрытой от входа каменкой, ставился полок – широкий помост почти под потолком бани, к которому вела одна-две широких ступени, подобных лавкам. Сидя или лежа на полке под потолком, где был наибольший жар, парились березовыми вениками, заготовленными в начале лета, до Троицы, и сохранявшими листья. В бане Веники с облетевшими листьями, голики, были слишком жесткими, могли повредить кожу, и исхлестанные банные веники употреблялись в хозяйстве для подметания полов и подов русских печей, для мытья полов. Кто не выдерживал жара, тот парился на лавках-ступенях, ведших на полок. А жар был таков, что любители его иногда парились в рукавицах и шапке, чтобы не обжечь о веник рук и не ошпарить кожу на голове. Такой высокой температуры в бане достигали, «поддавая» холодную воду из ковша на раскаленные камни каменки. Конечно, лучше было бы поддавать хлебный квас, да еще и настоянный на мяте, но это уж как кому было по карману. Перед тем, как начать париться, мылись на лавке горячей водой с мылом или разведенным, домашнего приготовления щелоком. Любители попариться прямо из парной выскакивали на улицу, зимой бросаясь в сугроб, а летом – в холодную воду. В результате поры хорошо промытого тела полностью раскрывались, тело начинало дышать всей поверхностью. Хорошие бани имели еще и капитальный, срубленный вместе с баней предбанник, где раздевались, отдыхали и остывали после пара, попивая квас или домашнее пиво, одевались, чтобы идти домой. Считалось, что после бани с хорошим паром желательно было еще и прогреться изнутри чайком, выпивая из кипящего самовара десяток-другой чашек. Хороший пар очень ценился, и после бани поздравляли друг друга, говоря: «С легким паром».

Парная баня была жизненно необходима для русского крестьянства с его сверхтяжелой и спешной, грязной работой. Иначе тело с закрытыми салом порами быстро утомлялось. Европейцев же издревле поражал этот «варварский» обычай, почти ритуал, каждую субботу истязать себя в парной бане. Американский социопсихолог и психоаналитик Д. Ранкур-Лаферьер считает русский обычай париться в бане вениками проявлением мазохизма русских и даже написал на эту тему книгу – «Рабская душа России». Сами-то цивилизованные европейцы изредка плескались в чанах с тепловатой водой, среди смытой с тела грязи. На деле же русское крестьянство, ходившее в растоптанных лаптях с сопревшими онучами, в грубых домотканых зипунах, почти в лохмотьях, было намного чистоплотнее европейцев. А Ранкур-Лаферьер просто… глупец. Значит, если человек не любит париться (я, например), то он уже и не русский?

Перед баней

В бане не только мылись. Здесь, в жаркой влажной атмосфере, бабки-костоправки вправляли вывихи, излечивали растяжения мышц и сухожилий и защемления. Здесь же рожали русские крестьянки, омываясь сами и омывая младенца после родов. Кроме того, при необходимости в бане проводились и работы по распариванию древесины для гнутья дуг, санных полозьев, обручей и колесных ободьев. Правда, в этом случае мыться рекомендовалось уже не в бане, а дома в печи.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: