Наум Синдаловский - История Петербурга в преданиях и легендах

- Название:История Петербурга в преданиях и легендах

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-06444-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наум Синдаловский - История Петербурга в преданиях и легендах краткое содержание

Перед вами история Санкт-Петербурга в том виде, как её отразил городской фольклор. История в каком-то смысле «параллельная» официальной. Конечно же в ней по-другому расставлены акценты. Иногда на первый план выдвинуты события не столь уж важные для судьбы города, но ярко запечатлевшиеся в сознании и памяти его жителей…

Изложенные в книге легенды, предания и исторические анекдоты – неотъемлемая часть истории города на Неве. Истории собраны не только действительные, но и вымышленные. Более того, иногда из-за прихотливости повествования трудно даже понять, где проходит граница между исторической реальностью, легендой и авторской версией событий.

Количество легенд и преданий, сохранённых в памяти петербуржцев, уже сегодня поражает воображение. Кажется, нет такого факта в истории города, который не нашёл бы отражения в фольклоре. А если учесть, что плотность событий, приходящихся на каждую календарную дату, в Петербурге продолжает оставаться невероятно высокой, то можно с уверенностью сказать, что параллельная история, которую пишет петербургский городской фольклор, будет продолжаться столь долго, сколь долго стоять на земле граду Петрову. Нам остаётся только внимательно вслушиваться в его голос, пристально всматриваться в его тексты и сосредоточенно вчитываться в его оценки и комментарии.

История Петербурга в преданиях и легендах - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Воинствующий атеизм послереволюционных лет породил легенду о том, что на самом деле никаких мощей в Александро-Невской лавре не было. Будто останки Александра Невского (если только они вообще сохранились в каком-либо виде, наставительно добавляет легенда) сгорели во Владимире во время пожара. Вместо мощей Петру I привезли несколько обгорелых костей, которые, согласно легендам, пришлось «реставрировать», чтобы представить царю в «надлежащем виде». По другой, столь же маловероятной легенде, в Колпине, куда Пётр специально выехал для встречи мощей, он велел вскрыть раку. Рака оказалась пустой. Тогда царь «приказал набрать разных костей, что валялись на берегу». Кости сложили в раку, вновь погрузили на корабль и повезли в Петербург, где их встречали духовенство, войска и народ.

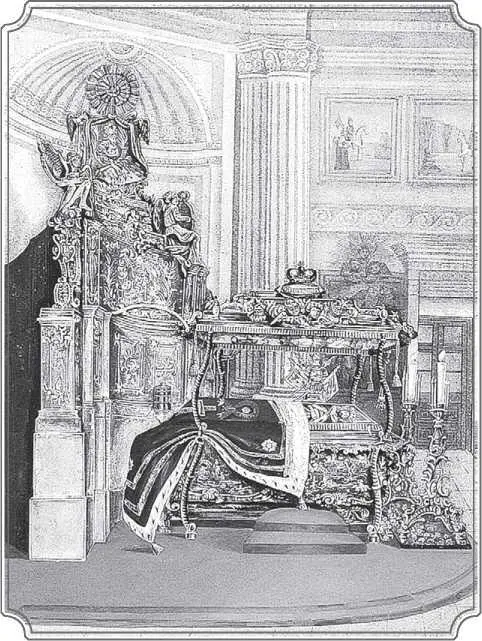

Серебряная гробница Александра Невского

Во избежание толков и пересудов Пётр будто бы запер гробницу на ключ. Легенда эта включает фрагмент старинного предания, бытовавшего среди раскольников, которые считали Петра Антихристом, а Петербург – городом Антихриста, городом, проклятым Богом. По этому преданию Пётр дважды привозил мощи святого Александра в Петербург, и всякий раз они не хотели лежать в городе дьявола и уходили на старое место, во Владимир. Когда их привезли в третий раз, царь самолично запер раку на ключ, а ключ бросил в воду. Правда, как утверждает фольклор, не обошлось без события, о котором с мистическим страхом не один год говорили петербуржцы. Когда Пётр в торжественной тишине запирал раку с мощами на ключ, то услышал позади себя негромкий голос: «Зачем это все? Только на триста лет». Царь резко обернулся и успел заметить удаляющуюся фигуру в чёрном.

Впоследствии императрица Елизавета Петровна приказала соорудить для мощей Александра Невского специальный серебряный саркофаг. Эту гробницу весом в 90 пудов изготовили мастера Сестрорецкого оружейного завода. 170 лет она простояла в Александро-Невской лавре. Слева от неё находилась икона Владимирской Богоматери, которая, по преданию, принадлежала самому Александру Невскому. По свидетельству современников, ещё при Елизавете Петровне в Петербурге сложился обычай класть на раку монетку «в залог того, о чём просят святого. И ещё одна традиция стала общероссийской. Ежегодно 30 августа по старому стилю от Казанского собора к Александро-Невской лавре совершался крестный ход в память перенесения мощей святого князя. В нём принимали участие все кавалеры ордена Александра Невского.

В 1922 году раку изъяли из Александро-Невской лавры и передали в Эрмитаж, где она находится до сих пор, а сами мощи – в Музей истории религии и атеизма, находившийся в то время в Казанском соборе. В 1989 году мощи святого Александра Невского были возвращены в Троицкий собор Александро-Невской лавры.

Накануне революции 1917 года некий монах из Александро-Невской лавры предсказал, что возрождение Петербурга после утрат советского периода начнется лишь тогда, когда в бывшей столице империи воздвигнут пятый конный памятник императору. Предсказание сбылось. Правда, это был памятник не императору, а небесному покровителю города Александру Невскому. Он был установлен в 2002 году на площади, перед входом в Александро-Невскую лавру.

Но вернемся к последовательности нашего рассказа. В начале XVII века Швеция предприняла ещё одну попытку овладеть приневскими землями. Во главе шведского войска стоял знаменитый полководец граф Якоб Понтус Делагарди, слывший «вечным победителем русских». О нём напоминает гора Понтус в районе Кавголова, у подножия которой шведский полководец будто бы разбил лагерь. По воспоминаниям Дмитрия Сергеевича Лихачева, на этой горе мальчишки «находили шведские монеты, пуговицы, лезвия ножей».

О последней попытке шведов одолеть русских рассказывает одна из легенд, вошедшая в труды многих историков. По ней, в 1611 году Делагарди сделал привал на левом берегу Невы, в двенадцати верстах от Шлиссельбурга, в роще, которую аборигены этого края считали священной. Место это называлось «урочище Красные Сосны». Во сне Делагарди увидел, как на его шее выросла сосна. С великим трудом и только с помощью злого духа он освободился от неё. В ужасе проснувшись и истолковав случившееся как предвестие близкой и насильственной смерти, Делагарди приказал поднять войско по тревоге и навсегда покинул это место. Больше на Руси он не появлялся.

Многочисленные следы шведского присутствия в Приневье переплетаются в фольклоре с метами, оставленными древними новгородцами – давними хозяевами этих земель. Предания, рассказанные М.И. Пыляевым, связаны со старинной Шлиссельбургской крепостью. По некоторым легендам, она была основана шведами, хотя на самом деле возводилась новгородцами ещё в 1323 году и называлась тогда Орешком. Исследование деревьев, использованных при строительстве, показало, что спилены они ещё в XVI веке, когда остров принадлежал русским.

В Шлиссельбурге ежегодно 8 июля праздновался день Казанской иконы Божией Матери. Чудотворный образ находился в тамошнем храме и был знаменит своей древностью и замечательной судьбой. Эта православная святыня вместе с другой иконой – образом святого Иоанна Крестителя – была обнаружена вскоре после завоевания крепости русскими войсками.

Она находилась в стене бывшей там шведской кирхи, которая была возведена на месте православной церкви, построенной во время пребывания в Орешке новгородского архиепископа Василия. По преданиям, обе иконы были заложены в стену русскими во время уже известного нам похода Делагарди в 1611 году Икону обнаружили благодаря чудесному свечению, исходившему от стены, в которой она была замурована. Там же, в Шлиссельбургской крепости, утверждает одно из преданий, есть башня, называемая флажной: на ней установлен флагшток, а в подвалах этой башни – подземный ход протяженностью двенадцать верст, ведущий в прибрежную липовую рощу, к остаткам древних пещер. Народная молва относит устройство этого потайного хода ко временам новгородцев. Согласно бытующей в Шлиссельбурге легенде, есть в крепости и другой подземный ход, он проложен под руслом Невы. Там же находилась и камера, в которой будто бы «утонула несчастная княжна Тараканова, а в Петропавловской крепости погибла какая-то другая женщина».

Старинными преданиями овеян Красный замок в Румболовском парке города Всеволожска. Говорят, что замок был построен неким шведом для того, чтобы войска могли в нем отдохнуть перед последним броском к острову Орехову и к крепости Ниеншанц, а в случае отступления и укрыться здесь от неприятеля. Правда, по другой легенде, Красный замок когда-то был придорожной лютеранской кирхой, где воины Делагарди молились перед походом на Орехов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: