Игорь Зимин - Александровский дворец в Царском Селе. Люди и стены. 1796—1917. Повседневная жизнь Российского императорского двора

- Название:Александровский дворец в Царском Селе. Люди и стены. 1796—1917. Повседневная жизнь Российского императорского двора

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-06060-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Зимин - Александровский дворец в Царском Селе. Люди и стены. 1796—1917. Повседневная жизнь Российского императорского двора краткое содержание

В окрестностях Петербурга за 200 лет его имперской истории сформировалось настоящее созвездие императорских резиденций. Одни из них, например Петергоф, несмотря на колоссальные потери военных лет, продолжают блистать всеми красками. Другие, например Ропша, практически утрачены. Третьи находятся в тени своих блестящих соседей. К последним относится Александровский дворец Царского Села. Вместе с тем Александровский дворец занимает особое место среди пригородных императорских резиденций и в первую очередь потому, что на его стены лег отсвет трагической судьбы последней императорской семьи – семьи Николая II. Именно из этого дворца семью увезли рано утром 1 августа 1917 г. в Сибирь, откуда им не суждено было вернуться… Сегодня дворец живет новой жизнью. Действует постоянная экспозиция, рассказывающая о его истории и хозяевах. Осваивается музейное пространство второго этажа и подвала, реставрируются и открываются новые парадные залы… Множество людей, не являясь профессиональными искусствоведами или историками, прекрасно знают и любят Александровский дворец. Эта книга с ее бесчисленными подробностями и деталями обращена к ним.

Александровский дворец в Царском Селе. Люди и стены. 1796—1917. Повседневная жизнь Российского императорского двора - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Условия, или, как тогда говорили, «кондиции на паркетные полы», объявили в ноябре 1839 г., требуя «всю работу окончить непременно к 1 апреля 1840 г…». В торгах приняли участие три подрядчика. В результате торгов подряд на паркетные работы и работы по замене оконных переплетов достался столярному мастеру Дворцового ведомства Карлу Болгагену. В итоге паркетные полы отремонтировали в 9 залах: Парадной опочивальне, Горной, Портретной, Круглой, Гостиной, Концертной, Бильярдной и двух залах Библиотеки. [177]Полностью работы по ремонту паркетов парадных залов, начатые весной 1840 г., завершили к началу весеннего сезона 1843 г., причем буквально в последний момент. [178]

Затронув эту «паркетную тему», отметим, что состоянию и качеству пакетов в императорских резиденциях традиционно придавалось огромное значение. Как правило, архитекторы, составляя дизайн-проект того или иного помещения, определяли и рисунок паркета, который должен был составлять неразрывное целое с интерьерными решениями всего проекта. [179]

Паркеты берегли, и снятые при ремонтах старые паркеты либо хранились в кладовых Гофмаршальской части, либо продавались по остаточной стоимости. Например, в ноябре 1848 г. министр Императорского двора князь П.М. Волконский писал Я.В. Захаржевскому, что для ремонта паркета в двух передних правого и левого флигеля Александровского дворца, а также в двух коридорах, общей площадью в 110 кв. сажень, он может воспользоваться старым паркетом, хранящимся в Гоф-интендантской конторе, предписывая окончить ремонт паркета к весне 1849 г. [180]Однако от этого варианта пришлось отказаться, поскольку после осмотра старого паркета архитекторским помощником и столярным мастером оказалось, что он к употреблению негоден «по тонкости дубовых фанерок во многих местах отклеивающихся, а также поврежденных фундаментов».

Одновременно с паркетными работами шли работы по возобновлению (исправлению) живописи парадных залов. В документах указывается, что «во всех 5 комнатах весьма повредившееся живописи» будут исправляться «по тем же рисункам, но лучшими, более приличными колерами…». [181]Впрочем, в феврале 1843 г. министр Императорского двора кн. П.М. Волконский передал Я.В. Захаржевскому распоряжение императора, чтобы «живопись на потолках в переделываемых парадных комнатах вовсе уничтожить и сделать их совсем белыми кроме розеток над люстрами». [182]Любопытно, что все расходы по этому ремонту шли из Государственного казначейства, а не из Кабинета Е.И.В.

Известный исследователь В.И. Яковлев не без оснований называет это распоряжение Николая I варварским (1927 г.). При этом следует иметь в виду, что тогда ни первые лица, ни хозяйственники не испытывали священного трепета перед историческими классицистическими интерьерами. Александровский дворец со всеми его уникальными интерьерными решениями был для императорской семьи прежде всего домом, который они периодически переделывали «под себя», руководствуясь собственными вкусовыми предпочтениями. Архитекторы, творения которых сегодня являются архитектурной классикой, тогда, в XIX в., воспринимались как квалифицированные чиновники, недалеко ушедшие от прочей квалифицированной прислуги. Им полагалось представлять варианты тех или иных интерьерных решений, а окончательные распоряжения, безусловно, отдавали только царственные заказчики. Поэтому то, что, с точки зрения искусствоведов, является варварством, для Николая I было не более чем рядовым решением по изменению облика его дома.

В связи с этим следует обратить внимание еще на одну грань взаимоотношений в системе «архитектор – первое лицо империи». Восхищаясь творениями того или иного архитектора, мы часто упускаем из виду, что первые лица империи подчас, хотя бы на уровне архитектурной идеи, выступали как соавторы в деле создания архитектурных шедевров. Поэтому, когда мы говорим о елизаветинском барокко или александровском (николаевском) ампире, это не только дань памяти правящим монархам, но и признание их архитектурного вкуса.

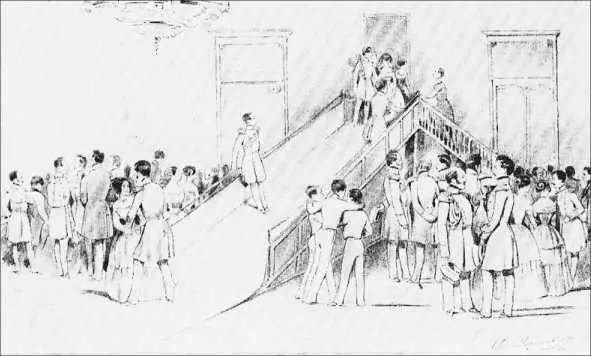

Еще одним любопытным сюжетом ремонта парадных залов в Александровском дворце начала 1840-х гг. является история возобновления Катальной горы в одноименном зале.

Напомним, что деревянные катальные горки появились в императорских резиденциях с подачи императрицы Марии Федоровны, когда она, будучи молодой матерью и вспоминая свое «немецкое детство», приказала поставить деревянные горки в Павловском, Гатчинском и Зимнем дворцах в 1780-1790-х гг. Одну из этих старых деревянных горок перевезли из Павловского в Александровский дворец в 1833 г. по распоряжению императрицы Марии Федоровны для ее подросших внуков и внучек.

К началу 1840-х гг. горка пришла в ветхость, поэтому, когда в парадных залах начался ремонт, гоффурьер рапортом от 16 сентября 1841 г. счел необходимым «донесть в Новом Дворце в парадных комнатах имеющаяся деревянная гора от частого и тяжелой тяжести употребления в Высочайшее присутствие пришедшее в ветхость и столярный мастер отзывается, что починкою исправить, твердости быть не надеется» и просил «приказать вновь сделать таковую». [183]К 1 декабря 1841 г. составили смету, согласно которой строительство новой горы, вместе с материалами и работою, должно было обойтись в 500 руб. сер.

Развлечения при высочайшем дворе в Царском Селе. Худ. А. Чернышев. 1846 г.

Поскольку горку надо было ставить только после завершения паркетных и других отделочных работ, то к этому вопросу вернулись лишь в марте 1843 г. В рапорте архитектора И.Е. Ефимова от 18 марта 1843 г. указывается, что у имеющейся старой горки ветхий фундамент, «который весь расщелился, а поверхность была несколько раз вычинина из которой уже неоднократно выходили гвозди столь опасные при катании с горы». Поэтому архитектор вновь задавал непосредственному начальству вопрос: восстанавливать горку или «оставить комнату без горы». [184]

В свою очередь, 28 марта 1843 г. Я.В. Захаржевский задает этот же вопрос П.М. Волконскому, попутно излагая историю «ветхой катальной горы» Нового дворца: «Доставленная в 1833 г. по воле Государыни Императрицы из Собственного Ея Величества Дворца для помещения в Царскосельском Новом дворце, катальная горка и тогда уже была довольно подержана и поэтому ежегодно исправлялась. Ныне, по случаю переделки серой Мраморной комнаты в Новом дворце, упомянутая горка разобрана и оказалась по ветхости к употреблению опасною и к починке более не способной. За сделание вновь горки со своим материалом столярный мастер объявил цену 500 руб. сер… нужно ли новое устройство горки, или оставить упомянутую комнату без оной…». [185]

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: