Игорь Зимин - Александровский дворец в Царском Селе. Люди и стены. 1796—1917. Повседневная жизнь Российского императорского двора

- Название:Александровский дворец в Царском Селе. Люди и стены. 1796—1917. Повседневная жизнь Российского императорского двора

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-06060-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Зимин - Александровский дворец в Царском Селе. Люди и стены. 1796—1917. Повседневная жизнь Российского императорского двора краткое содержание

В окрестностях Петербурга за 200 лет его имперской истории сформировалось настоящее созвездие императорских резиденций. Одни из них, например Петергоф, несмотря на колоссальные потери военных лет, продолжают блистать всеми красками. Другие, например Ропша, практически утрачены. Третьи находятся в тени своих блестящих соседей. К последним относится Александровский дворец Царского Села. Вместе с тем Александровский дворец занимает особое место среди пригородных императорских резиденций и в первую очередь потому, что на его стены лег отсвет трагической судьбы последней императорской семьи – семьи Николая II. Именно из этого дворца семью увезли рано утром 1 августа 1917 г. в Сибирь, откуда им не суждено было вернуться… Сегодня дворец живет новой жизнью. Действует постоянная экспозиция, рассказывающая о его истории и хозяевах. Осваивается музейное пространство второго этажа и подвала, реставрируются и открываются новые парадные залы… Множество людей, не являясь профессиональными искусствоведами или историками, прекрасно знают и любят Александровский дворец. Эта книга с ее бесчисленными подробностями и деталями обращена к ним.

Александровский дворец в Царском Селе. Люди и стены. 1796—1917. Повседневная жизнь Российского императорского двора - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

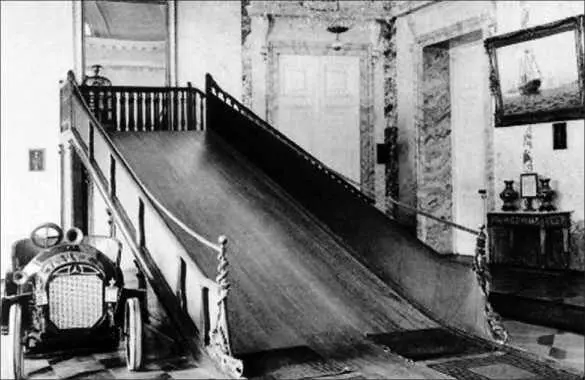

Зал Горы. После 1914 г.

Поскольку проблема касалась непосредственно членов семьи императора, то «вопрос о горе» был доложен Николаю I, который высочайше повелел «сделать таковую же вновь», уплатив за нее требуемые столярным мастером Болгагеном 500 руб. сер. Архитектор Ефимов в рапорте от 2 апреля 1843 г. сообщал, что «вновь гора может быть поставлена не ранее как после 1 мая». [186]Именно эту вновь построенную горку мы видим на рисунках Чернышева и на фотографиях 1920-х гг., об этой горке упоминается во множестве мемуаров.

На этой горке катались все дети Николая I, Александра II и Александра III. Императоры, даже став «большими», периодически скатывались с любимой с детства горы. Например, воспитатель будущего Александра III С.А. Юрьевич писал родителям в 1847 г., после переезда в конце августа из Петергофа в Царское Село, предполагая будущие шумные игры в зале Горы: «То-то будет шуму и резвости на горе и у горы». [187]Одна из мемуаристок упоминает, как ее ребенком пригласил в Александровский дворец Александр II и пригласил покататься с деревянной горы. Поскольку девочка смущалась, то Александр II «сам, для примера, скатился с внуком на руках». [188]Примечательно, что этим внуком был будущий Николай II, следовательно, Александру II на тот момент было по меньшей мере 50 лет.

Дочери Николая II и цесаревич Алексей были последними, кто, по праву хозяев, катался в зале Горы. Как и в прежние годы, на этой горке с неменьшим удовольствием катались не только дети, но и взрослые. Одна из мемуаристок упоминала, как в 1908 г. она, будучи беременной, вместе с великими княжнами каталась «на американских горах, установленных в одном из помещений дворца. Мы целыми часами развлекались, получая от катания огромное удовольствие. Я совершенно забывала о том, что я замужняя женщина, которая через несколько месяцев собирается стать матерью». [189]

Погибла гора, построенная в 1843 г., в годы оккупации Царского Села в годы Великой Отечественной войны, фактически в свою 100-летнюю годовщину.

Затянувшийся ремонт Николай I категорически приказал закончить к началу сезона, то есть к 1 мая 1843 г. Однако подрядчики катастрофически не успевали, и 10 мая П.М. Волконский раздраженно запрашивал Я.В. Захаржевского: «…окончена ли отделка парадных комнат… к какому времени будет окончена?». [190]Захаржевский заверял, что отделка «будет совершенно окончена к 16 числу текущего месяца». Положение его стало совершенно безвыходным, когда 11 мая 1843 г. министр Императорского двора в ультимативной форме сообщил Захаржевскому, «что Высочайший Двор переезжает в Царское Село в будущий четверг 13 числа сего месяца». [191]12 мая Захаржевский с беспокойством писал министру, что в парадных залах «прибиваются еще плинты, навешиваются оконные переплеты, прирезываются в ниши приборы и оканчиваются некоторые другие поделки», и задавал министру непростой вопрос: «продолжать ли окончание работ или приостановить оные». Министр отмолчался, но, впрочем, все окончилось благополучно, и семья Николая I переехала в Александровский дворец в привычные сроки.

Однако кое-что доделывали и на следующий год. Например, «исправление живописи», не терпящее ситуации форс-мажора, было продолжено в парадных комнатах Александровского дворца в 1844 г., когда художник Дадонов исправил плафон в Бильярдной комнате. [192]

После ремонта Большой зал (так в документах называется Полуциркульный зал) стали периодически использовать для установки театральной сцены, на которой выступали как любители (коих в окружении императорской семьи было множество), так и профессионалы. Напомним, что император сам иногда выходил на сцену в домашних спектаклях.

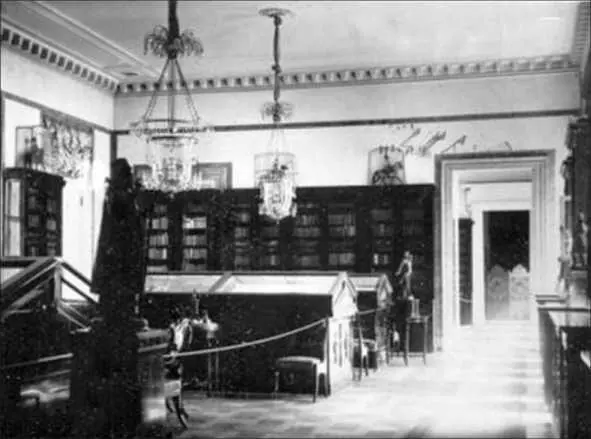

Поскольку семья разрослась и в Александровском дворце в 1840-х гг. были выделены комнаты для замужних дочерей, возникла необходимость в дополнительных помещениях для свиты. Поэтому в начале 1840-х гг. император принял решение устроить жилые комнаты над Библиотекой, что, в общем-то, тоже можно отнести к числу «варварских» решений Николая I. Впрочем, таких решений, с точки зрения искусствоведов, у императора было довольно много: это и уничтожение серебряных губернаторских сервизов времен Екатерины II, это и сожженные во дворике Эрмитажа картины, вывезенные из Польши после подавления восстания 1831 г., это и распродажа за копейки «малоценных» эрмитажных картин в 1855 г. и т. д.

Так или иначе, 23 февраля 1843 г. министр Императорского двора сообщил Захаржевскому, что «Государю Императору угодно, чтобы в Царскосельском Новом дворце во втором этаже над Библиотекою» были устроены «жилые комнаты на железных балках, с горшечною между ими заборкою и с горшечными же стенами и чтобы в Большом зале, где становится театр, сделаны были своды из горшков или же положены железные балки, смотря потому, что будет удобнее». [193]

Архитектор Ефимов немедленно составил проект и смету предполагаемых ремонтных работ для доклада министру. На основании этих документов 5 мая 1843 г. П.М. Волконский сообщил Я.В. Захаржевскому высочайшее повеление: «1. Железные балки… устроить согласно предложению архитектора Росси, и сделать оные здесь в Петербурге, под наблюдением его; 2. К изготовлению балок приступить теперь же, дабы к приезду высочайшего Двора в Петергоф, могли быть доставлены в Царское Село; 3. Балки по смете 22 305 руб. асс. внести в общую смету; 4. Окончить отделку комнат к августу, т. е. ко времени возвращения Двора; 5. Устройство железных балок над Большим залом отменить и донести: нельзя ли сделать в сем зале хоры на железных кронштейнах, для сообщения с прочими комнатами верхнего этажа, как означено на плане карандашом; 6. Устройство пневматических печей в остальных парадных комнатах Нового дворца отложить до времени» [194].

Большая библиотека. 1933 г.

Поскольку сохранялась альтернатива: либо хоры на кронштейнах «над Большим залом», либо металлические балки, то архитектор Ефимов, тщательно просчитав оба варианта, пришел к выводу, что устройство хоров возможно, но выглядеть это будет «не благовидно». Поэтому летом 1843 г., после отъезда Императорского двора в Петергоф, в Александровском дворце вновь закипела работа по переустройству потолка на железных балках в Большом зале библиотеки. При этом шкафы библиотеки вместе с книгами на время ремонта перенесли «в угловую комнату».

Попутно заметим, что в каком-то из этих библиотечных шкафов хранилась секретная библиотека Николая I. Император был брутальным мужчиной, любивший маленькие мужские приключения, которые он именовал «васильковыми дурачествами». Следы этих «дурачеств» нашли отражение как в графике самого императора, так и в его секретном книжном собрании.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: