Юрий Левада - Время перемен. Предмет и позиция исследователя (сборник)

- Название:Время перемен. Предмет и позиция исследователя (сборник)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентНЛОf0e10de7-81db-11e4-b821-0025905a0812

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4448-0448-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Левада - Время перемен. Предмет и позиция исследователя (сборник) краткое содержание

Сборник призван впервые познакомить широкую аудиторию с наследием выдающегося российского социолога Юрия Александровича Левады (1930–2006). Книга включает его ранние статьи, теоретические работы, ставшие классикой социологии, публикации последних лет, посвященные изучению общественного мнения, воспоминания. Наряду с сугубо научными исследованиями в издании представлены популярные эссе и публицистика Левады, всегда затрагивавшие самые острые вопросы современной жизни.

Время перемен. Предмет и позиция исследователя (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Но мы видели в начинаниях или в декларациях этих людей то, что мечтали увидеть у себя, – тот самый росток свободы. Прежде всего свободы слова и некоторой открытости общественной жизни: ведь официально, законом отменили цензуру как явление, позорное для государства. Появилось примерно то, что через двадцать лет у нас назвали гласностью. Для конца 60-х это, если использовать известную формулу, было великолепно и звучало гордо.

Как известно, даже самые радикальные из пражских реформаторов и не шли дальше, никто не покушался на государственную собственность, на руководящую роль партии и тому подобные священные основы социализма советского типа. Более того, ведь видимым инициатором перемен выступала сама правящая партия (точнее, часть обновленной в январе партийной верхушки во главе с первым секретарем). Перемены прежде всего касались состояния умов и, понятно, затрагивали прежде всего мыслящий слой.

В этом Пражская весна 1968-го как будто радикально отличалась от давней будапештской осени 1956-го и еще далекого польского лета 1980-го. (Существует такое околонаучное поверье о двенадцатилетних циклах однотипных исторических событий, в данном случае социально-политических потрясений: 1956–1968 – 1980–1992, последняя дата с некоторыми поправками уже относится к нашей собственной жизни…) Но как раз сдержанность, умеренность чехословацкого движения казалась чрезвычайно заманчивой и возможной для подражания в наших тогдашних советских условиях.

Умеренность, даже «компартийность» чехословацкого движения, казалось, создавала некоторую защищенность от прямой интервенции со стороны «старшего брата». И надежду, которую сейчас хочется обозвать жалкой и наивной: если «им» (то есть нашим властям) придется стерпеть что-то вроде «красной демократии» в Праге, то легче станет дышать и у нас. А кроме того, и даже, пожалуй, главное в том, что собственные наши надежды долго питались образом «второго пришествия» либерального реформатора, как бы нового и дополненного издания Хрущева. Других источников инициативы перемен на наших горизонтах просто не видно было. (Спустя два десятка лет мы действительно ощутили «первотолчок сверху», но исходящий не столько от прозрения, сколько от разложения правящей верхушки.)

В то лето А.Д. Сахаров впервые выступил как общественный деятель, опубликовав (на Западе и в самиздате, конечно) «Размышления о мире, прогрессе и духовной свободе». Одна из позиций – поддержать чехословацкие реформы.

Лен Карпинский написал тогда прекрасную статью-манифест «Парижская коммуна ХХ века», где пражские реформаторы сравнивались с повстанцами 1871-го. (За это его потом исключали из партии.)

«Танковый социализм»: против кого? То, что казалось привлекательным либерально настроенным интеллигентам, с самого начала вызывало страх и ярость всей правящей верхушки. Даже мысль о том, что «лучший в мире строй» нуждается в реформах, приводила в ужас. (Двадцать лет спустя часть высшей номенклатуры искала в осторожных реформах средство спасения строя, что и было признаком ее «идеологического» разложения, но в 1968-м этого еще не было видно.) Все средства нажима, запугивания, весь арсенал идеологических проклятий уже с начала, а особенно с весны, после отмены цензуры и вынужденной отставки президента Новотного, были брошены против «отступников». И признак прямой военной интервенции – по образцу Берлина-53 и Будапешта-56 – возник сразу же после январского пленума (когда руководство КПЧ оказалось в руках А. Дубчека и его сторонников). Правда, за последующие месяцы уговоров и устрашений призрак несколько поблек, временами даже казалось, что Москве придется стерпеть пражские перемены и «все обойдется». Не обошлось.

Для любой системы идеологии и власти, которая претендует на абсолютную монополию, самым страшным врагом был не «посторонний», а еретик, уклонист, отступник, то есть «свой», сделавший полшага в сторону, потому что он может увлечь за собой других и подорвать нерушимость «монолита» власти или вероучения. Так считали церковные и партийные инквизиторы в давние и недавние времена. По такой логике самый осторожный, притом истово верующий отступник от обязательного канона должен считаться самым страшным преступником, врагом, извергом (в бесподобной терминологии сталинского «Краткого курса») и т. д.

А с «врагами» церемониться – спорить, убеждать, доказывать – не полагалось, за проклятием должна была следовать и крайняя мера. Поэтому первым, последним и решающим аргументом во всех спорах об истинной вере или истинном социализме выступала сила. В августе 1968-го использовались разные формы насилия – прямого и косвенного. Танки нужны были, чтобы предупредить массовые протесты и прикрыть акции групп захвата и последовавшие «чистки». Не сразу, но за полтора-два года беспокойную страну, а точнее, ее политическую элиту заставили склонить голову перед «ломом», против которого приема не было.

Правда, «нормализация» коснулась политической поверхности как чехословацкого общества, так и его отношений со «старшим братом». За последующие двадцать лет созрело новое поколение и вышла на сцену новая политическая элита, свободные от иллюзий социализма и готовые для «бархатного» разрыва с ним. Чему мы можем, отмечу это сегодня, только завидовать.

Отступление 2

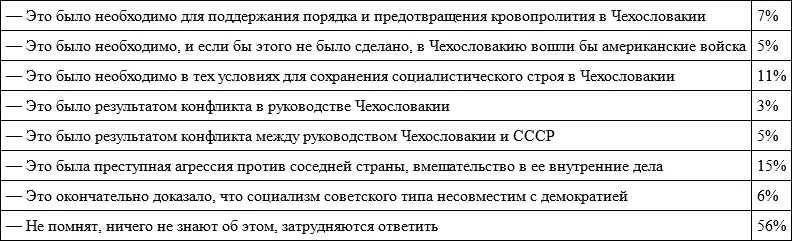

Что помнят сегодня? В том же исследовании за июль 1998 г. респондентов попросили указать, какая из точек зрения на ввод советских войск в Чехословакию в ночь на 21 августа «того» года им ближе. Результаты получились такими (в процентах от числа опрошенных):

Итак, более половины наших соотечественников просто не знают, что тогда произошло. Больше всего «незнаек» среди молодежи (79 %), меньше всего среди тех, кому 40–55 лет (50 %), две трети (65 %) москвичей не знают, не помнят.

Если перегруппировать оценки, получим, что как-то оправдывают интервенцию 23 %, решительно осуждают 21 %, неясна оценка у 8 %, половина отказывается от оценок. У молодежи преобладает осуждение (6: 17), у старших (55 лет и старше) – оправдание (33: 18), высокообразованные чаще осуждают (26: 32), малообразованные чаще оправдывают (22: 13), жители больших городов и москвичи скорее осуждают вторжение (21: 27), а в селах скорее оправдывают (25: 18). Партийные пристрастия делают оценки событий противоположными: среди сочувствующих коммунистам значительно преобладает оправдание интервенции (36: 12), среди демократов – решительное осуждение (13: 37).

Коротка и смутна наша историческая память…

Что делал остальной мир

Множество событий самого разного типа происходило на всех континентах в этот беспокойный год. Студенческая «революция» бушевала в университетах Европы и Америки, в моду вошли «левые» лозунги и «левые» толкования марксизма. В Польше власти разогнали молодежную демонстрацию и занялись чисткой смутьянов «некоренного» (то есть еврейского) происхождения. Китай корчился в погромах «великой культурной революции». США увязали все глубже в кровавой трясине вьетнамской войны. На этот год приходятся убийства Мартина Л. Кинга и Роберта Кеннеди.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: