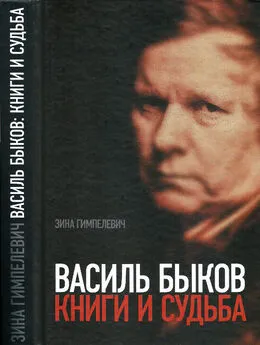

Зина Гимпелевич - Василь Быков: Книги и судьба

- Название:Василь Быков: Книги и судьба

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новое литературное обозрение

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-86793-853-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Зина Гимпелевич - Василь Быков: Книги и судьба краткое содержание

Автор книги — профессор германо-славянской кафедры Университета Ватерлоо (Канада), президент Канадской Ассоциации Славистов, одна из основательниц (1989 г.) широко развернувшегося в Канаде Фонда помощи белорусским детям, пострадавшим от Чернобыльской катастрофы. Книга о Василе Быкове — ее пятая монография и одновременно первое вышедшее на Западе серьезное исследование творчества всемирно известного белорусского писателя. Написанная на английском языке и рассчитанная на западного читателя, книга получила множество положительных отзывов. Ободренная успехом, автор перевела ее на русский язык, переработала в расчете на читателя, ближе знакомого с творчеством В. Быкова и реалиями его произведений, а также дополнила издание полным текстом обширного интервью, взятого у писателя незадолго до его кончины.

Василь Быков: Книги и судьба - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Неужели и в самом деле не дойдет? Страх немного придал ему сил. Но ненадолго. Шатко протопав десяток шагов, падал навзничь, лежал. Как же так получилось, за что? — мучил неотвязный вопрос. Все тот же безответный вопрос. Кто погубил его жизнь? И за что? А может, все предопределено судьбой? Тогда он не виноват. Сам он уже бессилен что-нибудь изменить.

Поднимаясь, он бросал короткие взгляды по сторонам — думал, может, где-нибудь появятся люди. Чтобы крикнуть. Но людей не было. Не было и волка. Он остался совершенно один в этом прекрасном и страшном лесу.

Стало почему-то темно. Может, наступила ночь? Значит, он так и не дошел до спасительного брода, не выбрался из гибельной этой ямы. Темень навалилась на лес, на солдата, и он уже не помнил, в какую сторону идти. И идти ли вообще? Сил у него не осталось даже на то, чтобы подняться… [377]

Таков финал. Похоже, «Волчья яма» призвана разрушить последние иллюзии относительно гуманной природы человека и светлого будущего человечества. Но есть один мотив, который невозможно обойти (мы уже чуть коснулись его), — это потребность человека в человеке. Отношения между двумя совсем разными и по всем параметрам далекими друг от друга людьми, волею случая оказавшимися рядом в этом гиблом месте. Это не дружба, нет, тем более между ними такая разница в возрасте и опыте. Им даже, может, и не о чем особенно поговорить. Но вдруг они оказываются нужны друг другу.

Может быть, эта нужда людей друг в друге тоже не более чем рассеивающийся мираж? Действительно, какая разница? Ведь в конце оба они погибают, каждый по-своему, и ничем не могут помочь один другому.

Может, и так. А может, и нет.

История, как известно, ничему не учит, но она и не запрещает у себя научиться тому, кто хочет чему-нибудь научиться.

Василь Быков«Ходоки», 1999–2000, 2003 [378]

История создания и публикации первого и второго сборников «Пахаджане» («Ходоки») полностью повторяет историю публикации книги «Стена». Большая часть произведений, вошедших в первую книгу «Ходоков», была написана во время пребывания автора в Финляндии и Германии (по приглашению ПЕН-клубов этих стран). Другое легко подмечаемое сходство — широкое использование приемов экзистенциализма. Сборник «Ходоки» продемонстрировал еще раз очевидный факт: несмотря на то что Быков «врос» в экзистенциализм относительно давно (или родился «стихийным экзистенциалистом»), его развитие в нем и одновременно развитие этого философского и литературного направления в его произведениях двигались широкими и энергичными шагами.

В этом отношении комментарий, сделанный в шведской газете 22 января 2001 года о том, что Быков является «последним профессиональным писателем-реалистом в Европе», кажется крайне поверхностным [379], в чем читатель, надеюсь, не раз имел возможность убедиться на протяжении этой книги.

Отличительные особенности сборников «Ходоки» — их жанровая однородность (все входящие в них произведения — притчи), а также построение в соответствии с хронологией написания этих притч. Несмотря на то что притча, частично уходя корнями в фольклор, не могла не быть близка крестьянскому сыну, эзопов язык «Ходоков» имеет гораздо больше исторических предков. Все персонажи сборника (люди и животные) говорят эзоповым языком, но сам эзопов язык отнюдь не является открытием для белорусской литературы. А. Макмиллин не так давно говорил о широком использовании эзопова языка белорусской литературой, например в 1920-х годах [380]. Следует отметить, однако, что большинство писателей того времени использовали приемы эзопова языка в поэзии, тогда как Быков работает исключительно в прозе.

Несмотря на то что мы часто ассоциируем притчу с христианством, этот литературный жанр был высоко развит у всех древних народов. Во время исследования этого предмета я натолкнулась на китайскую притчу, написанную Лиу-Жи во времена династии Хан (206 г. до нашей эры), которая близка нашей теме по смыслу, морали и литературному построению. Она называется «Как старик сдвинул горы». Главный ее герой — пожилой человек по имени Ю-Гонг (буквальный перевод — старый дурак), дом которого стоит напротив двух гор, блокирующих дорогу, поэтому все, кому нужно переехать на другую сторону, должны двигаться в объезд. Ю-Гонг собрал семью и соседей и предложил им снести гору. Те согласились и взялись за работу, которая другим людям, особенно Жи-Соу (буквальный перевод — мудрый старик), казалась совершенно бесполезной. Жи-Соу (мудрый старик) обвинил Ю-Гонга (старого дурака) в глупости его замысла, так как в настоящее время он невыполним. Ю-Гонг ответил, что, вероятнее всего, ему не удастся закончить начатый труд до своей смерти, и он полностью это осознает; однако, добавил он, «эти горы больше не вырастут, а мои сыновья, внуки и правнуки растут, слава богу. Вот им и заканчивать эту прямую дорогу, которая им пригодится в будущем». Мораль притчи, отражающая заботу старших о будущих поколениях, проходит через большинство притч Быкова.

Притча пришла в европейскую цивилизацию через Средиземноморье, сначала через Старый, а потом и Новый Завет: древние пророки (Старый Завет), а следом и новозаветные Христос и апостолы часто изъяснялись притчами. Так, древнее проповедническое искусство раввинов (учителей) было блестяще продолжено Иисусом и его последователями.

Этот жанр любили Сократ и Аристотель, но не только они: греческие и римские философы, ораторы, политики в свое время использовали притчу в качестве и литературного жанра, и политической (часто ораторской) формы воздействия на людей. Притча — это обычно короткий рассказ или даже анекдот, где описывается явление, из которого можно вынести религиозное или нравственное поучение. Из этого вытекают два основных типа притчи — назовем их «религиозная» и «нравственная». Первый тип — в таком виде, в каком он нам знаком по Новому Завету, — превалирует над вторым, который мы можем определить как «классическую» притчу, которая вышла из литературы и обслуживает большей частью атеистов и агностиков. Трактовка первичного зла — основное отличие между двумя типами притчи, религиозной и светской. Добрый христианин, например, не посмеет задать «праздный» вопрос о происхождении зла в мире, так как он должен знать ответ в полном соответствии с канонами той конфессии, к которой он принадлежит. Так, принимая двойственность концепта добра и зла, многие христиане убеждены в конечной победе добра над злом. Те же люди, которые выросли вне лона христианской церкви, часто не согласны с ее постулатами как о происхождении зла, так и о его обязательном, конечном поражении в борьбе с добром.

В конце XIX столетия религиозная и нравственная притчи делились на три вида. Первый вид — подобие, сходство — самый сжатый вид притчи, который по размеру напоминал или анекдот, или краткий рассказ: каждый понимал соотнесенность морали такой притчи с каким-либо бытовым явлением. Второй вид назывался «актуальной притчей» и по размеру походил на обыкновенный рассказ. Сюжет такой притчи основывался на придуманном событии, которое кажется правдоподобным. Третий вид определялся как «притча примера», что вытекало из намерения автора или рассказчика/проповедника выделить определенное событие в качестве хорошего примера или образца для поведения. Этим качеством последний вид значительно отличается от первых двух, которые построены не на выделении предмета, а на аналогии.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: