Евгений Деменок - Вся Одесса очень велика

- Название:Вся Одесса очень велика

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентФолио3ae616f4-1380-11e2-86b3-b737ee03444a

- Год:2016

- Город:Харьков

- ISBN:978-966-03-7421-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Деменок - Вся Одесса очень велика краткое содержание

Как известно, одесситы бывают рассеянными и сосредоточенными.

Сосредоточенные живут в родном городе, а рассеянные тонким слоем покрывают земной шар, неся в самые отдалённые его уголки славу об Одессе и любовь к ней. И если о сосредоточенных одесситах пишут многие, то о рассеянных – почти никто. Новая книга одесского писателя и культуролога Евгения Деменка как раз о них – о тех, кто родился, учился, работал в Одессе, а потом сделал себе имя в других городах и странах. Соня Делоне и Владимир Баранов-Россине, Давид Бурлюк и Алексей Кручёных, Михаил Врубель и Леонид Пастернак, Георгий Флоровский и Никодим Кондаков… Автор открывает новые, ранее не известные или уже забытые детали их биографий; возвращает Одессе имена Льва Магеровского и Перикла Ставрова, Израиля Литвака и Николая Дзевановского.

Культурологические и биографические исследования Евгения Деменка читаются как увлекательный, захватывающий детектив.

Вся Одесса очень велика - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В годы учёбы в Одесском художественном училище художник много путешествует. Помимо поездок на родину, к родным, он бывал в Петербурге, в 1907 году предпринял первое путешествие по Европе и, возможно, встречался в Швейцарии с дадаистом Хансом Арпом, с которым впоследствии будет неоднократно видеться уже после отъезда в Париж.

Вообще общительность, активность, умение завязывать знакомства, дружить – характерные для художника черты, которые немало способствовали его вхождению в круг известнейших художников своего времени. Благодаря новым знакомствам он начинает активно выставляться. Начиная с 1907 – ещё училищного, – года число выставок, в которых он участвует, стремительно растёт. В конце 1907-начале 1908 года работы Баранова экспонируются на выставке группы «Стефанос» (Венок) в Москве, в начале 1908 года – на XV выставке картин Московского товарищества художников, в конце 1908-го – на выставке группы «Звено» в Киеве. В 1909-м он участвует уже в четырёх выставках в Санкт-Петербурге и Херсоне. Кстати, на «Выставке импрессионистов «Венок» в Херсоне он в числе прочих выставляет и картину «Мельница».

Такое быстрое вхождение в когорту молодых «ниспровергателей основ» в русском изобразительном искусстве в первую очередь связано, безусловно, с вхождением в круг «великих и ужасных» Бурлюков. Вполне возможно, что с Давидом и Владимиром Бурлюками Баранова познакомил Алексей Кручёных, который также учился в Одесском художественном училище в 1902–1906 годах. Один из соучеников Баранова Г. М. Левитин вспоминал: «В двух последних классах я подружился с Владимиром Барановым. Он как-то был связан с Владимиром, младшим из братьев Бурлюков. Через Баранова и протянулись нити к возникавшему тогда «авангарду».

Знакомство Баранова с Бурлюками состоялось ещё до XVII выставки ТЮРХ. В своей автобиографической книге «Воспоминания отца русского футуризма» Давид Бурлюк пишет о том, что летом 1906 года он с братом Владимиром, Л. Д. Барановым, Е. А. Агафоновым, М. С. Фёдоровым, И. И. Бродским и другими художниками работал в селе Козырщина (Новомосковский уезд Екатеринославской губернии), где написал ряд пейзажных этюдов, набросков, эскизов и рисунков с крестьян и крестьянок, позировавших в большой зале, превращённой художниками в мастерскую. Как мы видим, Баранов-Россине экспонировал на XVII выставке ТЮРХ как раз этюды – вполне возможно, написанные в Козырщине.

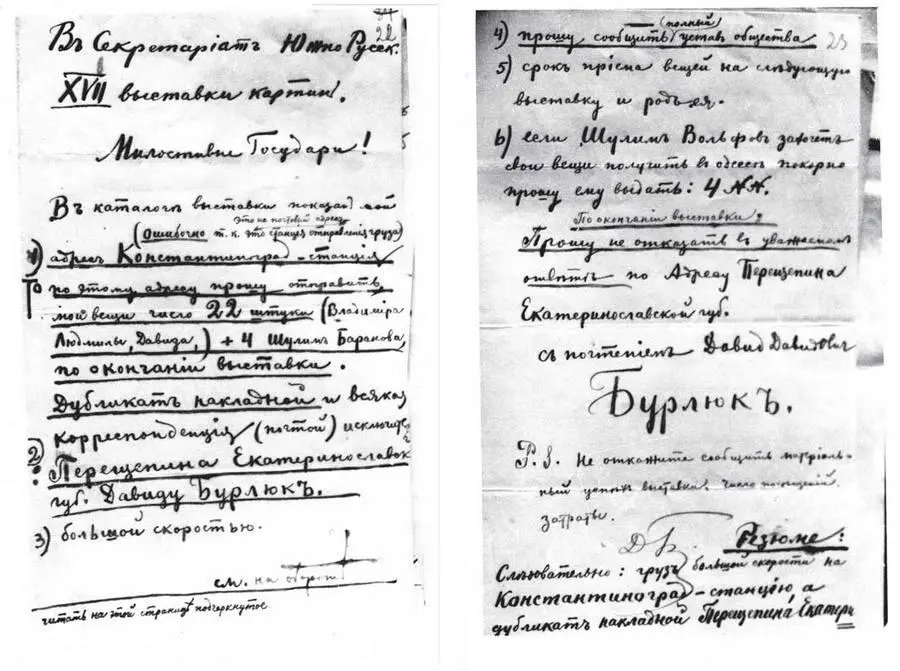

В архивах сохранилось также письмо Давида Бурлюка «в Секретариат ЮжноРусск. XVII выставки картин», в котором он пишет, что почтовый адрес его в каталоге – станция Константиноград – указан неправильно, правильный адрес – Перещепина Екатеринославской губернии, а на станцию Константиноград по окончанию выставки нужно отправить его вещи, 22 работы (Владимира, Людмилы, Давида) и 4 работы Шулима Баранова. При этом Бурлюк пишет: «Если Шулим Вольфов захочет свои вещи получить в Одессе покорно прошу ему выдать 4 №№». Такое свободное обращение свидетельствует либо о том, что Бурлюк собирал работы художников-единомышленников для выставки в другом городе, либо о том, что Владимир Баранов какое-то время жил у гостеприимных Бурлюков, и в любом случае свидетельствует о тесном общении художников.

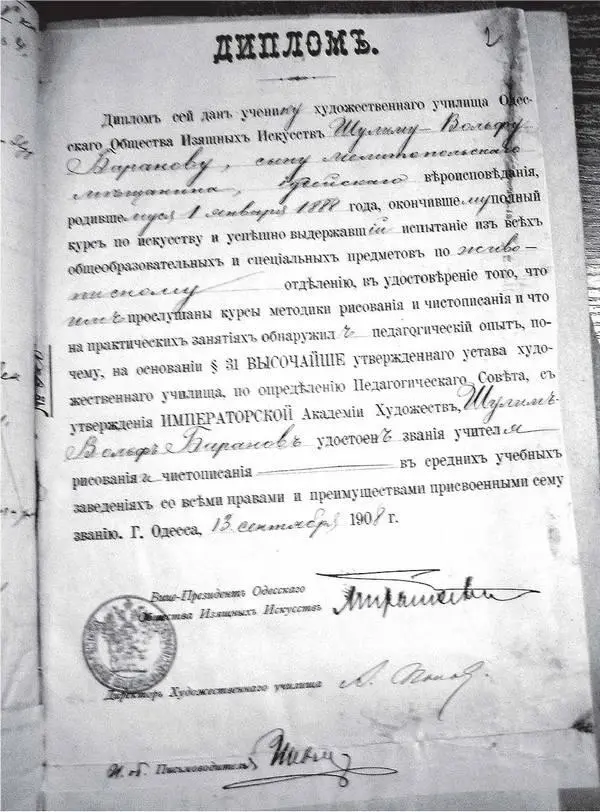

Одесское художественное училище. Диплом Баранова Шулим-Вульфа Давидовича. 1908 г. Фото автора

В мае 1908 года Владимир Баранов успешно окончил живописное отделение Одесского художественного училища, о чём свидетельствует диплом от 13 сентября 1908 года, хранящийся в Государственном архиве Одесской области. Что значит успешно? Это значит, что в том году 15 учеников окончили училище по I разряду – они были признаны Педагогическим советом подготовленными для поступления в Высшее художественное училище, кроме того, они получили дипломы на звание учителя рисования и чистописания в средних учебных заведениях. А вот три ученицы окончили училище только по II разряду – они также получили дипломы на звание учителя, но вот к поступлению в Высшее худучилище признаны были не подготовленными. Вместе с Владимиром Барановым в 1908 году училище успешно окончили Фёдор Гнездилов, Пётр Кравчук, Фелициан Коварский, Иоанн Петровский, Моше-Нухим Портной, Соломон Розенбаум, Александр Савицкий и Георгий Фурсей. Имена их сегодня мало что скажут даже искусствоведам.

Вообще ежегодные отчёты Одесского общества изящных искусств представляют собой интереснейшее чтение. Из них можно узнать не только количественный состав учеников художественного училища – например, в 1903-м, году начала обучения Баранова-Россине, в нём учились 258 учеников, а в 1908-м – 229 учеников. Из отчётов можно узнать также сословное и религиозное деление учащихся. Так вот, к 1 августа 1903 года иудеев было 156 человек, что составляло 60,3 % от общего количества учеников; к 1 августа 1904 года в училище занимались 173 иудея и 71 православный; в 1908 году в художественных классах занималось 111 иудеев и 101 православный, 9 римо-католиков, 5 лютеран, 2 караима и один армянин. Похожая картина сложится и в Париже, куда Владимир Баранов приедет двумя годами позже.

Из воспоминаний Г. Левитина видно, кто и какие предметы преподавал в училище. Первый класс вёл Геннадий Ладыженский. В нём рисовали геометрические тела и «бесконечно штриховали». Во втором классе рисовали гипсовые слепки и знакомились с античной скульптурой. В четвёртом классе – «классе фигур» – вёл занятия директор училища Александр Андреевич Попов. Параллельно Ладыженский преподавал живопись. Пятый, выпускной класс вёл сам Кириак Костанди. Здесь ученики уже делали наброски на свободную тему и рисовали с натуры. Вот что рассказывает Левитин о Костанди: «В его непритязательных пейзажах и жанровых картинках, написанных в светлых, ярких тонах, намечались, у одного из первых в России, задачи пленэрной живописи. В то время, когда в обеих столицах только знакомились с импрессионизмом, это было свидетельством большой живописной культуры». Быть может, именно в этой близости Южнорусской живописной школы к импрессионизму и кроются истоки столь быстрого вовлечения учеников в самые новые художественные тенденции, а что касается Баранова-Россине, то уже в училище он работал в импресионистической и постимпрессионистической манере и затем быстро шагнул дальше.

Из архивного дела Шмуль-Вульфа Баранова видна его успеваемость в Художественном училище. Итак, 16 августа 1903 года он допущен к экзаменам сразу во II класс, но принят в первый. Правда, в том же 1903/04 учебном году он переведен во второй класс, а в 1904/05 году переведен сначала в III, а затем в IV класс. В 1906/07 учебном году он переведен в V класс и получил несколько денежных наград за эскизы – в октябре 15 рублей, а в феврале 1 и 5 рублей. Что касается общеобразовательных предметов – оценки были средние (честно говоря, как и у большинства учеников училища). Единственная твёрдая пятёрка была у него по географии, а вот оценки по русскому языку, чистописанию, анатомии, истории, арифметике и черчению – тройки и четвёрки. Стабильная тройка у будущего парижанина была и по французскому языку.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: