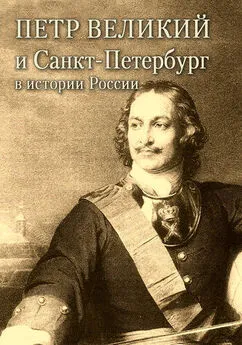

Петр Сорокин - Окрестности Петербурга. Из истории ижорской земли

- Название:Окрестности Петербурга. Из истории ижорской земли

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентЦентрполиграф ООО

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-06020-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Петр Сорокин - Окрестности Петербурга. Из истории ижорской земли краткое содержание

В книге Петра Сорокина история Невского региона рассматривается в широком территориальном и временном контексте – от ледникового периода до современности. Одним из центральных эпизодов в ней является Невская битва 1240 г. в устье реки Ижоры, неразрывно связанная в сознании народа с образом Александра Невского – святого покровителя Санкт-Петербурга. Многие исторические события, происходившие на Неве в эпоху викингов, во времена Крестовых походов на Балтике и Северной войны 1700–1721 гг., оказались малоизвестны или забыты. А эти места помнят Александра Невского, Петра Великого, Александра Меншикова, Екатерину Великую и последнего российского императора Николая II. Забытыми оказались и многие памятники. Все это нашло отражение на страницах предлагаемой читателю книги. Исторические документы, многие из которых ранее не публиковались, дополняются в книге данными, полученными в ходе археологических исследований автора. Издание иллюстрировано фотографиями, гравюрами, рисунками, планами и картами. Оно рассчитано на всех интересующихся историей Невского края и России.

Окрестности Петербурга. Из истории ижорской земли - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Обследование предполагаемого места битвы 1164 г., проведенное в 2002 г., включало осмотр акватории озера, примыкающей к устью реки Воронежки, ее русла в нижнем течении, а также опрос местных жителей и рыбаков расположенного здесь села Вороново. По одной из местных легенд, рассказываемых старожилами, предводителя, погибшего в битве со шведами, погребли в большом кургане, который воины насыпали шлемами. Показанная местными жителями насыпь находится в лесу, вблизи кладбища, недалеко от реки. Она не похожа на типичные для Северо-Запада погребальные насыпи, имеет неправильную форму и достаточно большие размеры – высоту около 10 м и около 20–30 м в поперечнике. По своему виду она напоминает всхолмление естественного происхождения.

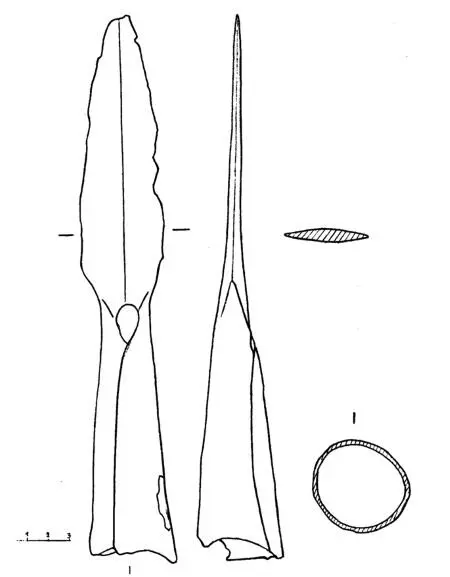

Сведений о находках оружия или обломков судов в озере зафиксировано не было. Видимость в нем ограничена до 0,5 м, что делает проведение подводных археологических исследований здесь малоперспективным. Во время обследования нам передали наконечник копья, найденный несколько лет назад в реке Воронежке на глубине около 1,5 м, примерно в 0,8 км от ее устья, недалеко от южной окраины села Вороново [3]. Наконечник имеет следующие размеры: сохранившаяся длина – 25,5 см, реконструируемая – около 26 см. Длина лезвия составляет 13,5 см (кончик острия обломан), максимальная ширина – 4,2 см, толщина – 0,8 см. Лезвие в сечении имеет ромбическую форму. Втулка расширяется по мере удаления от лезвия и изменяет овальную в сечении форму у наконечника на округлую в основании, где ширина ее составляет около 5 см (рис. 15). Подобные типы наконечников копий существовали преимущественно в позднесредневековое время. Однако, по мнению А.Н. Кирпичникова, грубость форм этого наконечника может свидетельствовать о его местном изготовлении и в более раннее время. Таким образом, нельзя исключать отношение его к рассматриваемой битве.

Рис. 15. Наконечник копья изреки Воронежки

В связи со строительством Ладожских (Свирских) каналов, топографическая ситуация в устье реки Воронежки значительно изменилась. Само устье, по свидетельству старожилов, сместилось на несколько десятков метров к западу от первоначального, не различаемого теперь даже в рельефе местности. Новое устье представляет собой протоку из построенного в XIX в. Новосвирского канала в озеро. Русло канала, прорытого по прибрежному пляжу, было отделено от озера высоким валом (около 5 м) из гранитных валунов, засыпанных землей.

Рис. 16. Река Воронежка у устья. Фото автора

Река Воронежка в нижнем течении за каналами имеет ширину до 50 м и глубину до 2 м (рис. 16) и вполне подходит для стоянки средневековых скандинавских судов, имевших длину около 20 м, и осадку 0,5–1 м. Обычно они причаливали к берегу путем посадки на мель носовой частью и становились в ряд. Акватория озера у устья реки очень мелководна, и через нее от протоки прорыт узкий фарватер шириной не более 10 м, позволяющий малым судам с осадкой до 1 м выходить в озеро (рис. 17). Песчаные мели и гряды камней, препятствующие свободному проходу судов, продолжаются на расстояние до 1 км от берега. Дно акватории песчаное, у берега заиленное, глубины колеблются в пределах 0,5–1,5 м. Вопрос об изменении уровня Ладожского озера с XII в. до наших дней не совсем ясен, в настоящее время наблюдаются лишь среднегодовые колебания уровня. В последние десятилетия прослеживается зарастание прибрежных отмелей сплошными зарослями тростника.

Как показало экспериментальное плавание на ладье «Славия» [4], здесь существует постоянная опасность посадки на мель (рис. 18). Это затрудняет маневрирование судов при подходе к устью и выходе из реки в озеро, особенно при встречном ветре. Низменные прямые берега делают акваторию открытой для ветров всех направлений и опасной для стоянки судов. Во время шторма в 2002 г. вблизи устья реки Воронежки, в аналогичных условиях, ладья «Славия» сильным западным ветром была выброшена на мелководье. После изменения ветра и ухода нагонной волны она оказалась в 300 м от глубин (0,5–1 м), по которым могла продолжать плавание. Только в результате полной разгрузки и значительных усилий в течение нескольких часов ее удалось снять с мели. В подобных навигационных условиях шведский флот не мог оставаться в озере и должен был войти в реку.

Рис. 18. Ладья Славил в устье реки Воронежки. Фото автора

Существует несколько точек зрения на причины и цели похода шведов на Ладогу в 1164 г. Большинство исследователей связывают его со шведскими завоеваниями в Финляндии и противодействием этому новгородцев и их союзников. В.Т. Пашуто считал, что целью вторжения было расширение завоеванной шведами территории и захват Ладоги [Пашуто 1956, с. 102]. По мнению Е. Хорнборга и И.П. Шаскольского, шведы планировали «блокировать выход из Новгорода в Ладожское озеро и к Финскому заливу, отрезать Новгороду доступ к берегам Финляндии, лишить новгородцев возможности бороться против шведского завоевания земли суми» [Hornborg 1944, s. 172]. Но в существующей ситуации они уже не имели возможности удержать за собой Ладогу [Шаскольский 1978, с. 63]. И тем более не могли восстановить свое влияние в Приладожском регионе, существовавшее во времена «сбора варяжских даней» или Ладожского ярлства в VIII–XI вв.

Крестоносцы в землях Великого Новгорода и финских племен

В качестве продолжения этой борьбы рассматриваются и последовавшие в 1178 г. походы корелы в южную Финляндию и в 1187 г. в центральную Швецию, когда корельский флот, видимо, не без новгородского участия, совершил нападение на столицу королевства Сигтуну, полностью уничтожив ее. Вероятно, здесь сыграл роль фактор внезапности, так как шведы, организовывавшие морские походы в Восточную Прибалтику, не были готовы к ответному нападению, причем не на побережье, как это иногда случалось, а в центральных землях государства. В 1191 г. состоялся еще один поход новгородцев с корелою на емь, а 1198 г. новгородцы разрушили центр шведской колонизации в Финляндии – город Або. Складывается впечатление, что в конце XII в. Новгород и его союзники одерживали верх в борьбе.

Ситуация изменилась в первой четверти XIII столетия, с началом завоевания немецкими рыцарскими орденами и Датским королевством Восточной Прибалтики, когда Новгороду пришлось противодействовать экспансии и на этом направлении.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: