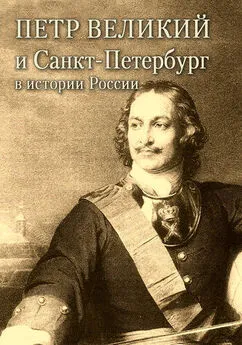

Петр Сорокин - Окрестности Петербурга. Из истории ижорской земли

- Название:Окрестности Петербурга. Из истории ижорской земли

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентЦентрполиграф ООО

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-06020-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Петр Сорокин - Окрестности Петербурга. Из истории ижорской земли краткое содержание

В книге Петра Сорокина история Невского региона рассматривается в широком территориальном и временном контексте – от ледникового периода до современности. Одним из центральных эпизодов в ней является Невская битва 1240 г. в устье реки Ижоры, неразрывно связанная в сознании народа с образом Александра Невского – святого покровителя Санкт-Петербурга. Многие исторические события, происходившие на Неве в эпоху викингов, во времена Крестовых походов на Балтике и Северной войны 1700–1721 гг., оказались малоизвестны или забыты. А эти места помнят Александра Невского, Петра Великого, Александра Меншикова, Екатерину Великую и последнего российского императора Николая II. Забытыми оказались и многие памятники. Все это нашло отражение на страницах предлагаемой читателю книги. Исторические документы, многие из которых ранее не публиковались, дополняются в книге данными, полученными в ходе археологических исследований автора. Издание иллюстрировано фотографиями, гравюрами, рисунками, планами и картами. Оно рассчитано на всех интересующихся историей Невского края и России.

Окрестности Петербурга. Из истории ижорской земли - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Однако со временем возобладали другие подходы к использованию памятного места. «Откорректированные проекты» предусматривали сокращение охраняемой территории, уменьшавшейся, как шагреневая кожа, и послабления в проведении строительства по соседству с ней. По берегам Невы и Ижоры в ближайших окрестностях исторического центра, включая территорию меншиковской усадьбы, разрешили новую застройку. Поселок быстро менял свое лицо. За два десятилетия ушли в прошлое деревянные бревенчатые избы, украшенные ажурной резьбой, уступив место кирпичным особнякам, выстроившимся по берегам рек Ижоры и Невы вдоль старого Шлиссельбургского тракта. Новое строительство и разрушение исторических зданий началось и в самом центре поселка. Деструктивное влияние на видовые панорамы у устья Ижоры стали оказывать и появляющиеся со всех сторон от него, зачастую даже на значительном удалении в Металлострое и на другом берегу Невы, громоздкие сооружения жилого и производственного назначения. Приходится признать, что планы специалистов оградить историческое место от наступления новостроек и сохранить его для будущего во многом не сбылись. Тем не менее следует отметить, что центральная часть Усть-Ижоры все еще сохраняет самобытность – одну из главных ценностей этого места. Многочисленные фильмы, которые снимаются здесь, – лучшее тому подтверждение.

Рис. 174. Вид Невы от устья Ижоры. Фото автора

Несколько лет назад территорию усть-ижорской земляной крепости освободили от хаотичной дачной застройки и превратили в сквер. В нем и теперь легко различимы очертания крепостных укреплений в виде западин, трассирующих рвы, расплывшихся валов и бастионов. Стоило бы четче обозначить их на поверхности, не нарушая сохранившиеся в земле остатков. Но проекты музеефикации земляных крепостей достаточно сложны и дорогостоящи. А пока зеленая зона, называвшаяся ранее «бугры», отделяет оконечность мыса с ее архитектурными и скульптурными памятниками от современного поселка и позволяет сохранить необычную ауру исторического села. Церковь, двухэтажные кирпичные домики, выкрашенные в праздничные цвета, екатерининский обелиск, памятники Александру Невскому и Петру Великому, мощенный булыжником Шлиссельбургский тракт на фоне открывающегося невского простора, окаймленного вдали лесным массивом, создают неповторимый колорит этого места (рис. 174).

Идея создания усть-ижорского музея вынашивалась с конца 1980-х гг. [123]Однако воплощение ее по разным причинам откладывалось. Постоянно действующий музей «Невская битва 1240 года» открыт муниципальной администрацией в здании ямской станции XIX в. только в начале 2009 года. В основе его экспозиции – диорама сражения на Неве, созданная художником И.С. Жебровским. Она демонстрирует самый разгар битвы: нападение княжеской дружины на шведский лагерь и стоящие на Неве корабли (рис. 175, 176, см. с. XVI вклейки). В музее представлены копии образцов вооружения того времени и картины петербургских художников на темы, связанные с Александром Невским и Петром Великим [124]. Богатая событиями история самой Усть-Ижоры, рассказывающая о населявших ее людях, также должна получить свое отражение в будущем.

Ни для кого не секрет, что Петербург отсчитывает свою историю с начала XVIII столетия и его облик теснейшим образом связан с новым временем. Однако предыстория города на Неве, уходящая корнями в средневековье и даже в эпоху неолита, богата интересными событиями, и особое место среди них занимает битва 1240 г. в устье Ижоры. Трудно представить себе более удачное место для организации экспозиции на тему «Образ Александра Невского в русской культуре», чем Санкт-Петербург, где нашли последнее пристанище его останки и святым покровителем которого он является. Усть-Ижора с ее музеем могла бы стать центром изучения и популяризации допетровской истории края и, таким образом, органично расширить и дополнить хронологию и тематику исторических экспозиций Петербурга.

Выгодное географическое положение Усть-Ижоры на окраине Санкт-Петербурга, на пути к Шлиссельбургу – древнему Орешку – и Старой Ладоге, с одной стороны, и на дороге, связывающей дворцово-парковые ансамбли южных окрестностей города – Ломоносова, Петродворца, Стрельны, Павловска и Пушкина, – с другой, позволяют включить ее в различные туристические маршруты.

Музей не должен ограничиваться тесным пространством экспозиции. Наилучшим способом сохранения объектов историко-культурного наследия и окружающих их природных ландшафтов у устья реки Ижоры могла бы стать организация здесь музея-заповедника «Поле Невской битвы» [Сорокин 1999, 2002].

Рис. 177. Усть-Ижора зимой. Вид с высоты птичьего полета на устье Ижоры. Фото В.П. Миронова

Такие музеи существуют на полях многих великих сражений. Они формировались на протяжении длительного времени. Мемориализация таких мест традиционно начиналась со строительства храмов в память о погибших. Установка первых памятников и монументов на наиболее значимых полях славы русской истории происходит в XIX в., при Николае I. На Бородинском поле первый храм появился раньше, вскоре после сражения, в 1820 г., стараниями вдовы генерала А.А. Тучкова Марии, создавшей здесь женскую обитель. Первый монумент был воздвигнут на месте батареи Раевского в 1839 г. На Куликовом поле обелиск, посвященный Дмитрию Донскому, появился в 1848–1850 гг., а храм Сергия Радонежского построен в 1913–1917 гг. [Шеков 2002, с. 48–59]. На поле Полтавской битвы храм Святого Сампсония сооружен в 1852–1856 гг., а основная часть монументов создана, как и на Бородинском поле, к 100-летнему юбилею битвы [Шендрик, Янович 2002, с. 98]. Начало почитания полей сражений России и их мемориализации происходит на фоне патриотического подъема и пробуждения интереса к родной истории в середине XIX в., после победы в Отечественной войне 1812 г. Празднование юбилеев, как это было, например, в случае с Полтавской и Бородинской битвами (в 1909 и 1912 г.), становилось новым импульсом развития общественного интереса к славным победам прошлого. После революции интерес к военной истории России заметно снизился, оживившись только в годы Великой Отечественной войны и после победы в ней.

Рис. 178. Усть-Ижора зимой: символы. Фото автора

Музей-заповедник на Бородинском поле учрежден в 1961 г., а на месте Полтавской битвы – в 1981 г. Проект зон охраны Куликова поля разработали только в 1989 г., в то же самое время, когда планировалось и создание мемориальной зоны на поле Невской битвы. Музей-заповедник на Куликовом поле создан в 1996 г.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: