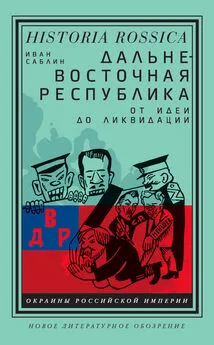

Иван Саблин - Дальневосточная республика. От идеи до ликвидации

- Название:Дальневосточная республика. От идеи до ликвидации

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новое литературное обозрение

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4448-1240-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иван Саблин - Дальневосточная республика. От идеи до ликвидации краткое содержание

Дальневосточная республика. От идеи до ликвидации - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Российский национализм стал ключевым фактором большевистского успеха на Дальнем Востоке и их последующей политики в регионе. Монархическая риторика их оппонентов не смогла мобилизовать жителей Дальнего Востока, критиковавших сотрудничество монархистов с Японией. Большевики, обратившиеся к региональному и оборонческому аспектам российского национализма, были более успешны. Наряду с ростом военной поддержки со стороны Советской России и выводом японских войск из Приморской области это стало одним из факторов, позволивших ДВР в конце октября 1922 года одержать победу над Приамурским земским краем и объединить российский Дальний Восток под своей властью. Присоединение ДВР к Советской России в ноябре 1922 года было представлено как национальное воссоединение и не вызвало крупных протестов ни на Дальнем Востоке, ни за границей.

Антиимпериалистическая риторика большевиков шла рука об руку с политикой нового империализма [1043]как в Монголии, так и в самой ДВР. Дальневосточная республика была связана с Советской Россией асимметричными экономическими, политическими и военными договорами. Подобно другим «союзным» республикам, она стала испытательным полигоном для разных подходов к реинтеграции бывшей Российской империи под руководством большевиков. Конфедеративный подход, сторонником которого был Ленин, был опробован на Генуэзской конференции – но к ДВР он, вероятно, был неприложим в силу того, что большинство ее населения составляли русские. К осени 1922 года конфедеративная модель сошла со сцены, и ей на смену пришел советский федеративный проект, в котором ДВР теоретически могла принять участие как одна из стран-основательниц Советского Союза. Однако преобладание в республике этнических русских дисквалифицировало ее и здесь: вместо членства в советской этнонациональной федерации или меньшей по размеру российской федерации автономных наций ДВР вступила в состав РСФСР как область.

В первые десятилетия советского правления на российском Дальнем Востоке преобладали русско-националистические тенденции. Хотя дальневосточные власти были вынуждены признать создание Бурят-Монгольской АССР, восточноазиатские меньшинства оказались вытеснены на обочину жизни и в конце 1930-х годов были в основном выселены из региона. Политика нового периода, характеризовавшаяся расизмом, оборонческой паранойей и попытками организовать в регионе европейскую переселенческую колонизацию, напоминала о временах Российской империи. Впрочем, дискурс внешней опасности СССР, а также государственные репрессии привели к гораздо более разрушительным последствиям, подорвав сельское хозяйство региона и усилия по переселенческой колонизации.

Заключение

ДВР можно интерпретировать как большевистский спектакль, поставленный с целью прекращения японской интервенции, но этот спектакль не был ни тщательно срежиссирован, ни безупречно сыгран. Если же предметом анализа становится взаимодействие различных националистических и регионалистских дискурсов и движений, то ДВР предстает воплощением интеллектуальных течений Дальнего Востока и результатом хаотичной политической ситуации имперской трансформации. Сибирское областничество, сформулировавшее концепцию Сибири как особого региона, обладающего правом на автономию, внесло свой вклад в обсуждение Дальнего Востока как потенциальной автономной единицы, но дальневосточный регионализм не был так глубоко проработан, как сибирское областничество. Интеллектуалы и политики, поддерживавшие регионалистские идеи к востоку от Байкала, по преимуществу были образованными приезжими, что отличало их от западносибирских областников, родившихся в своем регионе. Несомненный интерес приезжего большевика Александра Михайловича Краснощёкова к децентрализации и регионализму, проявившийся впервые в 1917 году, сыграл решающую роль в концептуализации Дальневосточной республики, а установленный им контроль над потоками информации о регионе позволил ему в 1920 году убедить партийное руководство, что создание такой республики целесообразно.

Краснощёков лично руководил созданием Советской республики Дальнего Востока в апреле 1918 года и возглавлял ДВР с 1920 по 1921 год. Оба раза он использовал идеи своих политических оппонентов, отбрасывая, впрочем, их более либеральные аспекты. В то же время Краснощёков оставался верен дальневосточному регионализму, адаптированному им к советскому контексту. Как и при создании Советской республики в 1918 году, в 1920 году он использовал те же самые идеи при конструировании ДВР, но на этот раз из-за сложившейся международной ситуации ему пришлось отказаться от слова «советская» в ее названии. Несмотря на внешнеполитические оправдания существования ДВР, она была примером большевистского регионализма. В 1920 году Краснощёков выступал за то, чтобы в будущем ДВР стала одной из составных частей советской федерации, но его видение автономного Дальнего Востока было вновь отвергнуто. РСФСР образца 1920 года сильно отличалась от РСФСР образца 1918 года. Партийное руководство ушло от дискуссий о советской децентрализации и стало в гораздо большей степени готовым к использованию националистической риторики. Хотя большевики признавали за национальными меньшинствами определенные права, российский (а зачастую и русский) национализм оказался ключевым фактором в формировании ДВР и ее интеграции в новую Советскую империю. Националистические аргументы в пользу присоединения ДВР к РСФСР были хорошо восприняты мировым общественным мнением, которое не желало понимать пролетарский интернационализм, но прекрасно владело языком национализма.

Большевики взяли на вооружение леволиберальный имперский национализм своих политических оппонентов, оформившийся в годы Первой русской революции и в особенности в Государственной думе Российской империи. Либералы, умеренные социалисты, а позже и умеренные националисты стремились перестроить Российскую империю, и большевики, казалось, были готовы осуществить некоторые из некогда предлагавшихся реформ. Их национализм был государственническим и ставил во главу угла благо советского имперского образования. Он был выборочно инклюзивным с социальной и этнической точки зрения, хотя русские по-прежнему занимали центральное место в новой имперской иерархии. Наконец, он был прогрессивным – хотя большевики отказались от представительной демократии, они все равно стремились построить социализм. В этом отношении новый строй, казалось, являл собой допустимый результат великой имперской революции [1044]с точки зрения этнических меньшинств, социально угнетенных групп и даже сторонников великодержавного подхода к международным отношениям. Тем не менее приход большевиков к власти привел к первой массовой политической эмиграции из бывшей империи, и многие из этих эмигрантов уезжали из Владивостока. В их числе были не только оппоненты большевиков из числа консерваторов, но и многие прогрессивно мыслящие интеллигенты, критиковавшие советские политические методы и перерождение идеалистов-большевиков в еще одну автократическую клику [1045].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Андрей Саликов - Дальневосточная опора прочная… [litres]](/books/1056144/andrej-salikov-dalnevostochnaya-opora-prochnaya-lit.webp)