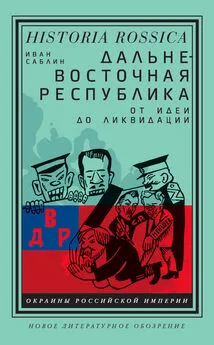

Иван Саблин - Дальневосточная республика. От идеи до ликвидации

- Название:Дальневосточная республика. От идеи до ликвидации

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новое литературное обозрение

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4448-1240-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иван Саблин - Дальневосточная республика. От идеи до ликвидации краткое содержание

Дальневосточная республика. От идеи до ликвидации - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Люди разного этнического происхождения, вероисповедания и политических взглядов принимали участие в деятельности кооперативов – это понятие включало в себя десятки самых различных ассоциаций на российском Дальнем Востоке, как и в других уголках империи. В отличие от профсоюзов кооперативы защищали экономические интересы своих участников при помощи совместной деятельности (взаимный кредит, взаимное страхование, организация производства и потребления), а не противостояния с работодателями и поэтому были приемлемы для правительства. Но подавление других форм самоорганизации превратило кооперативы в средоточие политической деятельности. Во Владивостоке социалисты принимали участие в потребительском обществе «Взаимопомощь» и в Рабочей артели. В Благовещенске они вступили в Общество взаимного страхования от огня. Шишлов, член нескольких благовещенских ассоциаций, принял в апреле 1908 года участие в Первом всероссийском съезде представителей кооперативных учреждений, состоявшемся в Москве. На этом и на двух последующих съездах, прошедших в Петербурге в 1912 году и в Киеве в 1913 году, было предложено стандартизировать кооперативное законодательство, но правительством этого сделано не было. Впрочем, непоследовательные законы и проволочки при регистрации не помешали дальнейшему росту кооперативного движения и лишь увеличили его оппозиционный настрой [213] Макарчук С. В. Социал-демократы и институты гражданского общества на Дальнем Востоке; Всероссийский съезд по кооперации. Доклады Первого всероссийского кооперативного съезда в Москве 1908 г. М.: Всероссийский съезд по кооперации, 1908.

.

Несмотря на соперничество политических партий на местах и фракционную борьбу в Думе, депутаты Забайкальской, Амурской и Приморской областей в Третьей и Четвертой думах, периодически называвшие себя депутатами Дальнего Востока или дальневосточниками, принадлежали к демократической оппозиции. Дума, так и не ставшая сколько-нибудь эффективной как законодательное учреждение, превратилась в координирующий орган оппозиции и сформулировала принципы реорганизации империи снизу вверх. Консолидации оппозиции, вначале леволиберальной, а со временем привлекшей в свой состав правоцентристских и умеренно правых депутатов (по крайней мере с точки зрения риторики), способствовали не только нежелание Государственного совета и Совета министров пойти даже на малейшие уступки законодателям-прогрессистам, но и подъем гражданского и прогрессистского национализма – идея того, что главным проводником перемен в обществе призвана стать российская гражданская нация. После неудачной попытки договориться с имперским правительством национальное оборончество Первой мировой войны стало оппозиционным. Сочетание оборонительного, гражданского и прогрессистского понимания российской имперской нации стало основой для последовательного проекта пересборки империи через самоорганизацию.

Забайкальская, Амурская и Приморская области отправили в Третью и Четвертую думы девять депутатов. Подобно другим депутатам от Северной Азии, никто из них не поддерживал правые группировки. Как указано выше, двое из них – Войлошников от Забайкальского казачьего войска и Чиликин от Амурской области в Третьей думе – были социал-демократами. Другие четверо – Таскин, вновь представлявший забайкальских казаков в Четвертой думе, Волков от неказачьего населения Забайкальской области [214] Хотя 3 июня 1907 года коренное население региона потеряло отдельное представительство в Думе, Волков формально представлял и их тоже.

в Третьей и Четвертой думах, а также амурские казаки Николай Алексеевич Маньков и Иван Михайлович Гамов от Амурского и Уссурийского казачьих войск в Третьей и Четвертой думах соответственно – вступили в кадетскую фракцию. Остальные трое – Шило и Русанов, представлявшие Приморскую область соответственно в Третьей и Четвертой думах, а также Рыслев, представлявший Амурскую область в Четвертой думе, – вступили в умеренно левую фракцию трудовиков. Участие большинства из них в Первой русской революции и связанной с ней политической деятельности не помешало их избранию.

Происхождением эти девять депутатов отличались друг от друга. Волков, уроженец Вологды, окончил Московский сельскохозяйственный институт, прежде чем получить должность в Забайкальском казачьем войске. Войлошников родился в Забайкалье и окончил военно-фельдшерскую школу в Чите. Забайкальский казак Таскин учился на факультете естественных наук Петербургского университета, но был сослан обратно в Сибирь за политическую активность и впоследствии работал учителем в Забайкальской области. Гамов, окончивший учительские курсы, и Русанов, выпускник физико-математического факультета Петербургского университета, тоже работали учителями. Чиликин, старообрядец родом из Рязанской губернии, и Рыслев, уроженец Забайкалья с белорусскими корнями, работали в Переселенческом управлении. Шило, родом из Полтавской губернии, работал в сельском хозяйстве, на железнодорожном строительстве и, позднее, в мясной торговле. Маньков, отслужив в казачьем войске, тоже работал в сельском хозяйстве. Шило и Маньков имели только начальное образование, но это не помешало их работе на выборных должностях в деревне [215] 4-й созыв Государственной думы: художественный фототипический альбом. Табл. 39; Бойович М. М. Члены Государственной думы: портреты и биографии. Четвертый созыв, 1912–1917 гг. М.: Т-во И. Д. Сытина, 1913. С. 428–429, 434; Он же. Члены Государственной думы: портреты и биографии. Четвертый созыв. С. 429, 432, 434.

.

Хотя партийная принадлежность порой не позволяла дальневосточным депутатам поддерживать предложения своих оппонентов – в частности, социал-демократы особенно враждебно относились к любым инициативам правительства, – все они принимали участие в разработке прогрессивного законодательства в Третьей и Четвертой думах. Все они участвовали во внесении многочисленных законодательных предположений, связанных с гражданскими свободами, народным представительством, децентрализацией, национальным самоопределением, благосостоянием и социальной справедливостью, которые передавались в думские комиссии. Поскольку социал-демократы относились к Государственной думе амбивалентно, большинство прогрессивных инициатив и законопроектов исходили от кадетов. Но дальневосточные социалисты тоже были сравнительно умеренными. Подобно многим другим политикам Северной Азии, Чиликин ставил интересы региона выше партийной программы и поддерживал правительственный проект Амурской железной дороги, что привело к конфликту с благовещенской социал-демократической организацией и его выходу из партии [216] Кочеткова И. С. Выборы в Государственную думу на Дальнем Востоке.

. Войлошников остался в партии, но тоже принял участие в конструктивной законодательной деятельности и работал в составе нескольких думских комиссий. Он выступал за расширение самоуправления и защищал права бурят-монголов и других коренных народов. В то же время Войлошников использовал Думу в качестве политической трибуны, грозя правым депутатам новой революцией и призывая к созыву Учредительного собрания путем всеобщих выборов [217] Государственная дума, третий созыв, первая сессия. Указатель к стенографическим отчетам, части 1–3: заседания 1–98, 1 ноября 1907 г. – 28 июня 1908 г. СПб.: Гос. тип., 1908. С. 89–90; Государственная дума, третий созыв, третья сессия. Стенографические отчеты, часть 1: заседания 1–32, с 10 октября по 18 декабря 1909 г. СПб.: Гос. тип., 1910. Ст. 1692–1694; Государственная дума, третий созыв, третья сессия. Стенографические отчеты, часть 3: заседания 65–94, с 8 марта по 9 апреля 1910 г. СПб.: Гос. тип., 1910. Ст. 3061–3062; Государственная дума, третий созыв, третья сессия. Стенографические отчеты, часть 4: заседания 95–131, с 26 апреля по 17 июня 1910 г. СПб.: Гос. тип., 1910. Ст. 1471–1473; Государственная дума, третий созыв, четвертая сессия. Стенографические отчеты, часть 3: заседания 74–113, с 7 марта по 13 мая 1911 г. СПб.: Гос. тип., 1911. Ст. 1377–1378.

.

Интервал:

Закладка:

![Андрей Саликов - Дальневосточная опора прочная… [litres]](/books/1056144/andrej-salikov-dalnevostochnaya-opora-prochnaya-lit.webp)