Дмитрий Мачинский - Скифия–Россия. Узловые события и сквозные проблемы. Том 1

- Название:Скифия–Россия. Узловые события и сквозные проблемы. Том 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Ивана Лимбаха

- Год:2019

- ISBN:978-5-89059-334-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Мачинский - Скифия–Россия. Узловые события и сквозные проблемы. Том 1 краткое содержание

Скифия–Россия. Узловые события и сквозные проблемы. Том 1 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Итак, если на горле сосуда изображен Большой Кавказ, то, несомненно, доминирующая двуглавая гора — это Эльбрус. Но как быть с тем, что двуглавая гора повторена дважды? Б. В. Фармаковский, исходя из допущения, что две текущие в одно море реки — это текущие в разные моря Терек и Кубань, предлагает считать левую (см. рис. 2; рис. 3: 2: 8а; рис. 1: 2), чуть большую в ширину гору у истоков «Терека» Казбеком, увиденным с северо-запада. Это немыслимо по комплексу причин: а) Эльбрус выше Казбека на 600 м и шире его; б) Эльбрус выдвинут на север от основного хребта и кажется еще крупнее; в) Эльбрус много ближе к району Майкопа и в целом к Закубанью, где был центр владений царя; г) Казбек не имеет двух равных по высоте и конфигурации вершин [8] Приведенная Б. В. Фармаковским фотография сделана с такой точки, что Казбек искусственно превращается в гору с двумя равными по высоте вершинами (Фармаковский 1914, табл. XXV, 1).

: его западная вершина на 400 м ниже восточной и отличается от нее конфигурацией. Обе же вершины Эльбруса очень сходны по конфигурации и практически равны по высоте (западная 5642 м, восточная 5621 м). Казбек не воспринимается как двуглавая гора, в том числе при взгляде на него с северо-запада. Вот свидетельство влюбленного в Кавказские горы М. Ю. Лермонтова, смотрящего на Казбек именно с северо-запада, из Пятигорска: «…на краю горизонта тянется серебряная цепь сне-говых вершин, начинаясь Казбеком и оканчиваясь двуглавым Эльборусом» («Княжна Мери»). Кроме того, из окрестностей Казбека не течет никакая река, впадающая в то же море, что и текущая с Эльбруса Кубань. И наконец, при той конкретности и разнообразии в изображении различных вершин, которые проявил мастер, невозможно допустить, что он изобразил две столь различные по конфигурации горы практически одинаковыми.

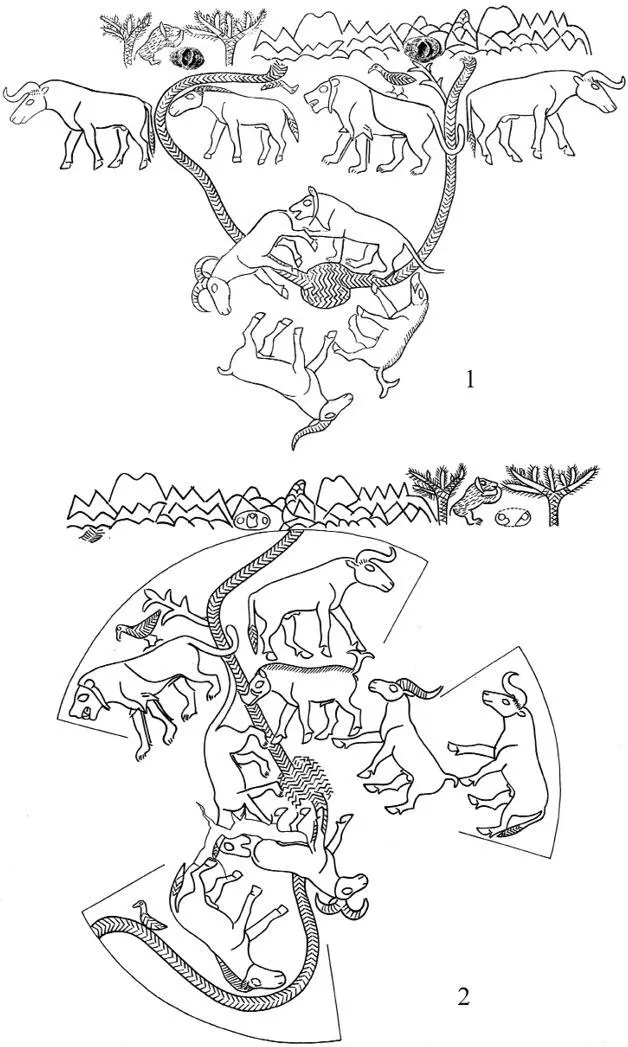

Рисунок 2. Проекция на плоскость изображений на сосуде с «пейзажем»: 1 — рисунок М. Ф. Фармаковского; 2 — рисунок Е. С. Матвеева

Остается допустить единственный напрашивающийся вариант: поскольку две одинаковые по высоте и очертаниям двуглавые горы изображены на разных сторонах сосуда, разделенные ушками для подвешивания, над двумя разными композициями из фигур животных верхнего ряда, то мы имеем здесь дело с изображением одной и той же двуглавой горы, но увиденной с двух разных, противоположных сторон. А две реки, чьи истоки изображены также на двух разных сторонах сосуда около двуглавых гор, берут начало у двух сторон одной горы по разные стороны Кавказского хребта и впадают в одно (Черное) море.

Тогда левая гора — это Эльбрус, увиденный с северо-запада, из района верхнего течения Кубани, свободно возвышающийся над «толпою соплеменных гор» (рис. 2; рис. 3: 2: 8а; рис. 1: 2), а правая гора на прориси — это Эльбрус, увиденный с юго-востока, со стороны северных истоков Ингури, сильнее стесненный и заслоненный горами (рис. 2; рис. 3: 2: 8б; рис. 1: 4). Б. В. Фармаковский убедительно сопоставил высокую одиночную вершину рядом с Эльбрусом с горой Ушбой, но полагал, что она изображена увиденной с северо-запада. Однако на прорисях и фотографиях видно, что эта Ушба находится слева от Эльбруса и ее правый склон заслоняет его подножие; так Ушба и Эльбрус могут соотноситься только при взгляде с юго-востока, от истоков Ингури; при взгляде с северо-запада Ушба просто заслонена Эльбрусом (рис. 3: 1).

У обоих изображений двуглавой горы правая вершина чуть заметно выше левой. У Эльбруса вершины практически равны, а разница в 21 м визуально не улавливается. Поэтому чуть выше кажется та вершина, которая ближе к смотрящему, т. е. в обоих случаях это правая вершина (с северо-запада — западная, с юго-востока — восточная, см. Фармаковский 1914, табл. XXV, 3). Некоторая разница в ширине двуглавой горы на двух ее изображениях обусловлена передачей впечатления, полученного с разных точек зрения, а также тем, что, изображая ее вторично, мастер не мог одновременно смотреть на первое изображение, находящееся на другой стороне сосуда.

В целом проявленная мастером трепетная подробность и точность при изображении гор, не имеющая аналогий в искусстве IV–III тыс. до н. э., говорит об очарованности и потрясенности мастера и его заказчика видом Большого Кавказа, чувствах, которые в те времена (и много позднее) кристаллизовались в религиозно-мифологических образах «священных гор», «главной (мировой) священной горы», «горной обители богов». Эта «святость» Кавказа ощущается уже в мифе об аргонавтах, видящих Зевсова орла, летящего от Прометея, и, конечно, у Эсхила в «Прикованном Прометее», где Кавказ — место всемирной драмы [9] Прометей прикован к Кавказу в другой трагедии Эсхила — «Освобождение Прометея», тогда как местом действия «Прометея Прикованного» является безвестная скала в Скифии. Д. А. Мачинский впоследствии отдавал себе отчет в допущенной здесь неточности, которая, впрочем, никак не влияет на результат рассуждений, ибо Кавказ действительно назван в «Прометее Прикованном» высочайшей из гор, на вершинах которой берет начало впадающая в море непреодолимая вброд река Гибрист.

. Образы Кавказа у Эсхила в ряде моментов по подробности и точности напоминают изображение на майкопском сосуде: тут и снежные горы, и хребты, «соседящие звездам», и скалистые кручи, и ущелья, и реки, вытекающие из снега, по одной из коих, по имени Гибрист, должна подняться до перевала идущая с севера Ио (Эсхил 1989: 234, 237–239, 247, 255). Правда, у Эсхила не сказано, что Прометей прикован к какой-то конкретной вершине, но в адыгейском эпосе аналогичный Прометею богоборец Насрен-жаче прикован к Ошхамахо (Эльбрусу) — обители богов [10] Обратим внимание на то, что бог-герой на рассмотренной выше печати из Ме-сопотамии (рис. 7: 1) заключен во впадине между двумя вершинами горного массива; не древнейшее ли это изображение мифа о «пра-Прометее» и не является ли двувершинный горный массив геометризированным изображением Эльбруса?

.

Ираноязычные народы, поселившиеся на Кавказе, перенесли имен-но на Эльбрус название своей первосотворенной горы, обители богов: Хара Березайти (Высокая Хара) — Харбруз — Эльбурс — Эльбрус. Глубокое религиозно-мифологическое восприятие Кавказа отражено в поэзии М. Ю. Лермонтова, пробуждение религиозного сознания при виде снежных гор Кавказа испытал философ и богослов о. Сергий Булгаков, до того пребывавший в безверии.

Похоже, мастер и заказчик майкопского сосуда, равно как и их окружение, пережили подобный очерченному выше комплекс чувств при встрече со снежными хребтами и вершинами Кавказа. Рисунок на горле сосуда, скорее, отражает сравнительно недавние впечатления людей, прибывших на Кавказ из мест, где таких вечноснежных цепей гор — нет. Это подтверждается и тем, что при всем благоговейном внимании к очертаниям гор, увиденным издали, мастер и заказчик не очень хорошо знают горную страну изнутри. Строго говоря, на сосуде изображены не самые истоки рек, а просто их верхнее течение, начиная лишь от предгорий. Это совпадает с тем, что поселения Майкопской культуры в узком смысле с ее передневосточной по истокам керамикой обычно расположены не выше 250–300 м над уровнем моря.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: