Дмитрий Мачинский - Скифия–Россия. Узловые события и сквозные проблемы. Том 1

- Название:Скифия–Россия. Узловые события и сквозные проблемы. Том 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Ивана Лимбаха

- Год:2019

- ISBN:978-5-89059-334-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Мачинский - Скифия–Россия. Узловые события и сквозные проблемы. Том 1 краткое содержание

Скифия–Россия. Узловые события и сквозные проблемы. Том 1 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

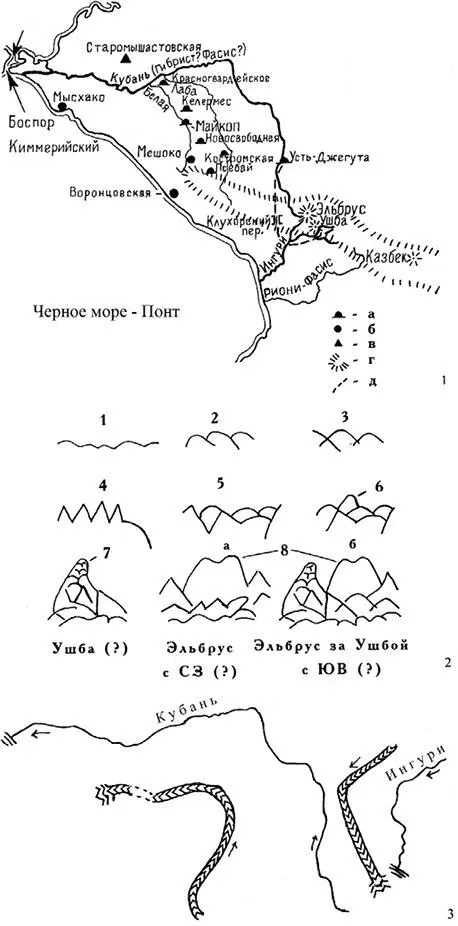

Исходя из вышеизложенного, более длинная (на рис. 2: 1 — левая) река (по Фармаковскому — Терек), текущая из предгорий левой дву-главой горы и делающая в своем течении резкий поворот налево, — это Кубань, текущая из снегов Эльбруса и делающая в среднем течении поворот налево под прямым углом (Терек делает поворот направо). Более короткая река (по Фармаковскому — Кубань), текущая из предгорий скалистой одноглавой вершины (Ушбы), — это, скорее всего, Ингури; основой исток ее расположен восточнее Ушбы у г. Шхара, но другие, северные ее истоки — в снежниках, прилегающих с юга к Эльбрусу (р. Ненскра) или расположенных восточнее Ушбы и южнее перевала Местиа (Атлас мира 1954: 49) (рис. 3: 1). Да и в целом очертания Кубани и Ингури на карте напоминают очертания рек, изображенных на сосуде (рис. 3: 3).

В таком случае замкнутое море, в которое они впадают, — это почти замкнутое в реальности Черное море (Понт). Если бы мастер стремился к воплощению абстрактной идеи в уравновешенной центрической композиции, ему проще было бы изобразить море на дне шаровидного сосуда в виде правильного круга (такой круг видим на дне другого серебряного майкопского сосуда), к которому с двух строго противоположных сторон подходят устья рек. Но нет, море имеет форму неправильного овала и асимметричные очертания берегов, реки впадают не со строго противоположных сторон, и берег моря с той стороны, где их устья сближены (рис. 2: 1 — слева; рис. 2: 2 — сверху), имеет более слабый выгиб и оказывается короче, а с противоположной — круто выступает вовне, как бы глубже вдаваясь в «сушу» и оказываясь протяженнее (рис. 2: 1 — справа; рис. 2: 2; рис. 1: 3).

Рисунок 3. 1 — карта с обозначением упоминаемых в статье географических пунктов: а, б, в — памятники Майкопской культурной общности (а — погребения; б — поселения; в — клады; г — хребет Большого Кавказа (свыше 2 км); д — примерный путь, соединяющий две точки, откуда виден Эльбрус с противоположных сторон); 2 — варианты изображения гор на сосуде с «пейзажем»; 3 — сопоставление Кубани и Ингури с двумя реками, изображенными на сосуде с «пейзажем»

Таким образом, на сосуде, вероятнее всего, изображено междуречье Кубани и Ингури с возвышающейся над ним западной частью Большого Кавказа. Обзор гор, запечатленный на сосуде, отражает впечатления едущего от верховьев Ингури юго-восточнее Ушбы через Клухорский перевал к верхнему течению Кубани северо-западнее Эльбруса. По Клухорскому перевалу (2816 м) ныне проходит шоссе, соединяющие Ставрополь и Черкесск с Сухуми [11] С меньшей вероятностью можно предполагать, что вторая (меньшая) река — это Риони (древний Фасис). Это было бы допустимо, если бы у истоков Риони имелась вечноснежная гора с двумя одинаковыми вершинами. Тезис о двукратном изображении Эльбруса мог бы быть поставлен под сомнение и при наличии такой горы у истоков Ингури. Но пока о существовании подобных двойников Эльбруса нам не известно.

.

Если бы мастер заполнил изображением гор всю окружность горла сосуда, то создавалось бы впечатление замкнутого мира, где горы со всех сторон окружают центральное море. Но, стремясь к конкретности, мастер разорвал цепь гор изображением двух хвойных деревьев и медведя между ними (видимо, хвойные леса на северных склонах Кавказа).

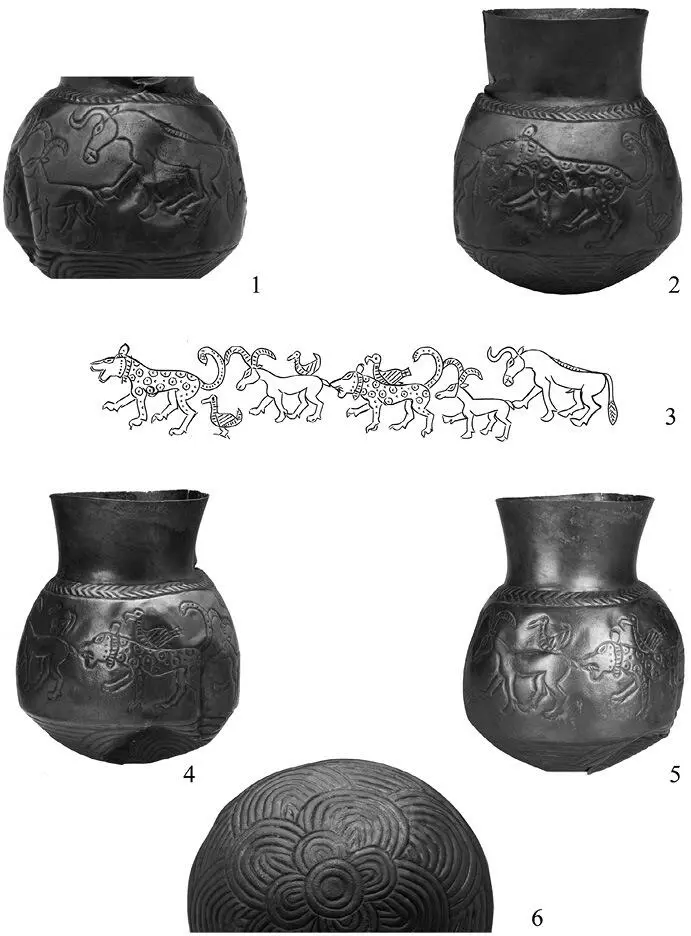

Вообще, соотнести между собой горы на цилиндрообразном горле и море на дне шарообразного сосуда в некоей обобщенной картине с явно конкретным содержанием — задача сверхсложная. Решая ее, мастер заполняет пространство между горами и морем двумя рядами идущих животных (по четыре в каждом — в соответствии со сторонами света?). Оба ряда композиционно связаны числом животных и размещением их друг под/над другом; однако верхний ряд теснейшим образом увязан с композицией горных вершин и четко разграничен течением рек, а нижний, игнорируя горы и реки, подчинен круговому движению вокруг моря.

Рисунок 4. 1, 2, 4, 5 — сосуд с розеткой на дне, 6 — орнамент на дне сосуда (3 — проекция на плоскость изображений животных на тулове). Середина — конец 4 тыс. до н. э. Россия. Серебро. Майкопский курган (курган Ошад). Инв. № 34/95. Фото А. М. Кокшарова © Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2018

Верхний фриз четко делится ушками на горловине и пересекающими его реками на две самостоятельные композиции: лев с оскаленной пастью, преследующий жеребца внутри «Двуречья», и два идущих быка, обращенных рогами друг к другу, за его пределами (рис. 2: 1). Неслучайность размещения двух сцен подтверждается тем, что прямо под охотящимся львом изображен также кошачий хищник, хватающий лапой размещенного под жеребцом козла, а надо львом помещена птица с загнутым клювом (хищная?), направленным в сторону водоплавающей птицы над жеребцом; ничего подобного нет над/под фигурами быков.

Сцену охоты льва можно осмыслять, учитывая «солярные» и «царские» ассоциации этого образа. Напомним, что на скелете «майкопского царя» лежало 70 крупных и средних бляшек в виде льва и лишь 23 малые бляшки в виде быка, видимо нашитых на его одежду (Фармаковский 1914: 51, табл. XXIII; Пиотровский 1998: 243, рис. 298–300). Крупные львы-бляшки иконографически аналогичны изображению льва на сосуде. Золотая протома льва из Старомышастовского клада крупнее и выразительнее фигурки серебряного быка из этого комплекса. Судя по всему, именно образ льва был для «майкопцев» наиболее тесно связан с образом царя, с идеей царской власти. Голова охотящегося льва изображена на сосуде прямо под большей из доминирующих двугорбых вершин (Эльбрусом); через эту вершину и голову льва проходит смысловая ось всей композиции «Двуречья» на сосуде (рис. 1: 2).

Изображения коня не характерны для искусства Передней Азии IV–III тыс. до н. э.: там доминирует изображение кулана (онагра). Поэтому изображение дикого жеребца, напоминающего лошадь Пржевальского или тарпана [12] Ввиду важности максимально точного определения вида животного остановимся на этом подробнее. Б. В. Фармаковский (1914: 59) считал, что на сосуде изображен «дикий осел (онагр)» — т. е. кулан. Позднее М. И. Ростовцев (Rostovtsev 1922: 22–23) склонялся к тому, что это «скорее лошадь Пржевальского». По мнению зоолога Н. К. Верещагина (Верещагин 1959), несомненно знакомого с определением Б. В. Фармаковского, изображенный жеребец более всего напоминает тарпана (equus caballus gmelini). К сожалению, тарпан — истребленный вид, а сохранившиеся его описания и изображения недостаточно точны и информативны, да к тому же сделаны в XVIII–XIX вв., когда внешний вид диких тарпанов был, вероятно, несколько изменен смешением с одичавшими домашними лошадьми. Если исходить при определении из облика ныне существующих диких лошадей Евразии, то стоит попытаться определить, на кого больше похож изображенный жеребец — на кулана-онагра (equus hemionus) или на лошадь Пржевальского (equus Przewalskii). (Отметим, что тарпан, по мнению зоологов, чрезвычайно похож на лошадь Пржевальского, а возможно, это просто подвиды одного вида.) Несомненно, более короткими ушами, более короткими и толстыми ногами, более низкой посадкой шеи и головы, большим размером и длиной головы по отношению к телу, более профилированным нижним контуром головы изображенный жеребец определенно отличается от кулана и по этим же признакам сближается с лошадью Пржевальского. Лишь его хвост с кистью на конце напоминает хвост кулана. Вывод: изображенный на сосуде жеребец значительно более напоминает лошадь Пржевальского (или тарпана), нежели кулана.

, — местная особенность, возможно отражающая доминирование этого вида в местной фауне (рис. 1: 1). Напомним, что на каменной плите из гробницы близ Новосвободной (также относящейся к Майкопской общности) схематично изображены бегущие также справа налево лошади (Резепкин 1987: 26–33, рис. 1). Тогда преследование львом, водившимся в Передней Азии и, возможно, в Закавказье, местного жеребца как бы символизирует овладение (или обладание) царем территорией «Кавказского Двуречья» (равнины, горы и морское побережье между Кубанью и Ингури, а также отчасти и прилегающие земли).

Интервал:

Закладка: