Мунго Мелвин - История Крыма и Севастополя. От Потемкина до наших дней

- Название:История Крыма и Севастополя. От Потемкина до наших дней

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2017

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мунго Мелвин - История Крыма и Севастополя. От Потемкина до наших дней краткое содержание

Подкрепленная множеством цитат из архивных источников, а также ссылками на исследования других авторов, книга снабжена также графическими иллюстрациями и фотографиями, таблицами и картами и, несомненно, представит интерес для каждого, кто увлечен историей войн и историей России.

«История Севастополя — сложный и трогательный рассказ о войне и мире, об изменениях в промышленности и в общественной жизни, о разрушениях, революции и восстановлении… В богатом прошлом [этого города] явственно видны свидетельства патриотического и революционного духа. Севастополь на протяжении двух столетий вдохновлял свой гарнизон, флот и жителей — и продолжает вдохновлять до сих пор». (Мунго Мелвин)

История Крыма и Севастополя. От Потемкина до наших дней - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Основными элементами плана были две бронебашенные батареи с четырьмя 12-дюймовыми (305 мм) орудиями — главная защита от атаки с моря. Место для первой батареи — мы уже встречались с ней в прологе — было выбрано вблизи деревни Любимовка, южнее реки Бельбек, приблизительно в 5 километрах к северу от Севастополя и в километре от береговой линии (см. карту 13 ). Их спроектировали два знаменитых русских военных инженера: инженер-генерал Цезарь Антонович Кюи (среди его предков были французы и литовцы) и генерал-майор Нестор Алоизиевич Буйницкий. Кюи был не только признанным авторитетом в области фортификации, но и выдающимся композитором и музыкальным критиком. Оба имели профессорское звание и преподавали фортификацию в престижной Николаевской инженерной академии в Санкт-Петербурге.

В 1913 г. в Любимовке началось строительство подземных сооружений размером 130×50 метров, в которых предполагалось разместить артиллерийский склад, электростанцию, жилые помещения и командный пост — все под защитой 4-метрового слоя армированного бетона. Над поверхностью земли выступали только две орудийные башни, способные поворачиваться на 360 градусов и оснащенные двумя корабельными орудиями 52-го калибра (305 мм), которые стреляли 471-килограммовыми снарядами на дальность до 30 километров (впоследствии более 40) [1207]. 29 декабря 1914 г. во время бомбардировки Севастополя эскадрой Сушона батарея в Любимовке еще строилась; башни находились на заводе в Санкт-Петербурге. Если бы к моменту появления «Гёбена» батарея была готова, то неизвестно, в чью пользу закончилась бы артиллерийская дуэль. Главная задача артиллеристов береговой батареи — своевременное обнаружение цели, а также регистрация места падения снаряда для корректировки стрельбы. Необходимую информацию для командного пункта батареи поставляла сеть наблюдательных пунктов, один из которых находился на Инкерманских высотах. Сооружение батареи в Любимовке прекратилось в 1915 г., когда предназначенные для нее башни были переданы береговым батареям на Балтике. Революции 1917 г. и Гражданская война помешали возобновлению работ. К строительству батареи, которая теперь получила номер 30, вернулись только в 1928 г.; закончились работы лишь в 1934 г., через двадцать лет после начала.

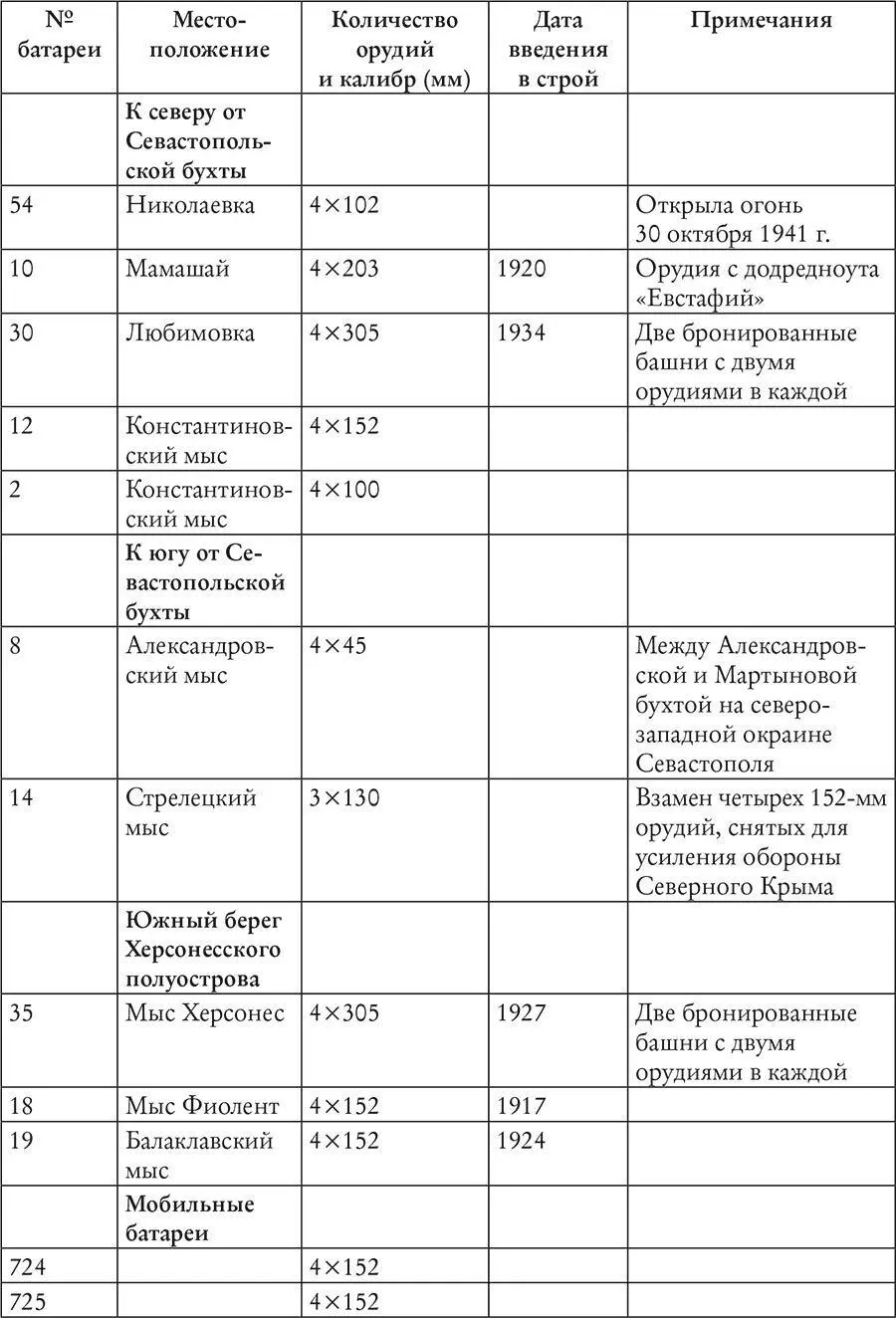

Таблица 12.1. Береговые батареи Севастополя (середина ноября 1941 г.). Источник: Моргунов П. А. Героический Севастополь (1979) [1208]

Вторая современная батарея этого типа № 35 была сооружена на южном берегу мыса Херсонес, причем гораздо быстрее. Строительство батареи, прикрывавшей западные и южные подходы к Севастополю, возобновилось в 1924 г. Основные работы закончились за три года, но аппаратуру дальнометрии и систему управления огнем установили только в середине 1930-х гг. В июле 1929 г. батарею № 35 осматривал сам Сталин, которого сопровождал важный гость, генерал-майор Вернер фон Бломберг, начальник войскового управления Truppenamt — под этим названием скрывался немецкий Генеральный штаб, запрещенный Версальским мирным договором 1919 г. Сегодня экскурсоводы рассказывают невероятную историю, что Сталин хотел устроить демонстрационные стрельбы, но, когда узнал, что один снаряд стоит «как два трактора», отказался от этой идеи [1209]. Батареи 30 и 35 могли защищать подходы к Севастополю не только с моря, но и с суши.

Кроме этих двух бронебашенных батарей Севастополь защищали еще восемь основных батарей береговой обороны (см. табл. 12.1 и карту 13 ). Четыре из них располагались к северу от города: № 54 в 40 километрах севернее, в Николаевке; № 10, южнее реки Кача, у села Мамашай; № 12 и № 2 на Константиновском мысу у входа на рейд Севастополя. На противоположном берегу бухты батареи № 8 и № 14 (дальше к западу) охраняли устье Севастопольской бухты. Южный берег Херсонесского полуострова прикрывали батареи № 18 и № 19 на мысу Фиолент и на Балаклавском мысу соответственно.

Стационарные батареи были усилены двумя мобильными. Одновременно вывели из эксплуатации несколько батарей времен Первой мировой войны. Среди них бывшая батарея № 16 с четырьмя 12-мм орудиями в 4 километрах от Севастопольской бухты, приблизительно в километре южнее Любимовки, к юго-западу от батареи № 30. Во время Великой Отечественной войны она превратилась в опорный пункт обороны, оснащенный полевой артиллерией, — немцы называли его фортом Шишкова. К югу от Севастополя, в районе Стрелецкой бухты, находились старые казематы батареи № 15, на которой первоначально были установлены 254-мм орудия. В 1930-е гг. подземные помещения батареи использовались в качестве мастерских и складов. Во время второй обороны города в 1941–1942 гг. она вновь превратилась в опорный пункт [1210].

Советский Союз не участвовал во Второй мировой войне первые два года, когда Гитлер напал на большинство европейских стран и завоевал их — от Норвегии на севере до Югославии на юге и от Польши на востоке до Франции на западе. Сталин верил, что обеспечил мир с нацистской Германией, заключив 23 августа 1939 г. пакт Молотова — Риббентропа, но по мере того, как армия Гитлера захватывала Европу, он относился к Германии с нарастающим подозрением.

Раздел Польши в сентябре 1939 г. (согласно одному из секретных протоколов к пакту) не уменьшил воинственных настроений ни Германии, ни СССР. В последующий период шаткого мира между двумя странами (больше похожего на вооруженное перемирие) Сталин делал все возможное, чтобы не спровоцировать немцев, и поставлял нефть и минеральное сырье в Германию до самого начала войны. Несмотря на то что за пятилетки 1930-х гг. Советский Союз добился значительного роста промышленного производства, и особенно вооружений, и перевел экономику на военные рельсы, страна еще не была готова к полномасштабной войне с Германией. Это может показаться удивительным, поскольку с 1939 по 1941 г. численность Красной армии удвоилась, и 22 июня 1941 г., в день нападения Германии, она была уже частично мобилизована. Однако в Вооруженных силах Советского Союза ощущалась нехватка военной техники (например, современных истребителей, радиоаппаратуры и транспортных средств для логистической поддержки). Но самым главным можно считать серьезный недостаток опыта в ведении современной войны. Военная теория была на высоте, во многих отношениях опережая немецкую, однако Красная армия переживала вторую за три года реструктуризацию. Новая доктрина, детище репрессированных военачальников, таких как Тухачевский, была отменена. А вот опытный и оптимистично настроенный и беспринципный противник — немецкий вермахт — переживал период расцвета.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: