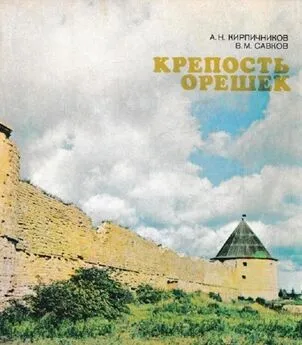

Анатолий Кирпичников - Крепость Орешек

- Название:Крепость Орешек

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Лениздат

- Год:1979

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Кирпичников - Крепость Орешек краткое содержание

Крепость Орешек - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Из найденных в московском слое и склеенных черепков получился целый набор разнообразных кухонных горшков, кувшинов и мисок. Вместе с ними на музейные полки легли костяные гребешки, обкладки прикладов ружей, ядра, детали весов и многое другое.

В нескольких местах на глубине 0,7–0,9 метра вскрыта мостовая шириной 3,7 метра. Ее настил подновлялся несколько раз. Получился своеобразный «слоеный пирог» из нескольких рядов плах, внутри которого сохранились различные вещи, оброненные прохожими в XVI веке, а в самых верхних рядах — монеты XVII века.

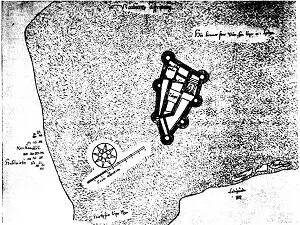

Стало ясно, что мостовая использовалась не менее 150 лет и составляла часть улицы, ведущей от Воротной башни к цитадели. Трасса настилов совпала с магистралью, показанной на одном из планов Орешка второй половины XVII века, присланном из Королевского военного архива в Стокгольме. Таким образом, шведы, оккупировавшие Орешек в XVII веке, ходили по улицам, проложенным до них русскими. Сам по себе этот факт ничего необычного не представляет. Примечательно другое. Шведский чертеж воспроизводит улицы крепостного двора, не менявшиеся в течение XVI и XVII веков. Следовательно, едва ли не впервые можно представить себе всю планировку северорусской крепости.

Итак, возникшие в XVI веке улицы русского островного Орешка зафиксированы на шведских планах. Их планировка была очень рациональной. Тремя прямыми лучами расходились эти магистрали от Воротной башни. Одна вела к цитадели, другая — по длинной оси крепости — в район церкви, третья — к Наугольной башне. Улицы соединялись проулками. По ним можно было быстро и прямо пройти к площади в центре крепости и к лестницам, ведущим на стены. В целом планировка проходов была практичной, так как в случае тревоги и осады позволяла без задержки поднять стражу и переместить войска и технику в наиболее угрожаемое место.

«Гражданский» Орешек московской поры, так же как и новгородский, до археологических раскопок казался бесследно исчезнувшим. Теперь же некоторые черты его устройства распознаны, и их можно сопоставить со сведениями письменных источников.

Жизнь Орешка московской поры запечатлели Писцовые книги Водской пятины, как в XVI веке именовали одну из областей Новгородской земли. Эти древнейшие дошедшие до нас описательные документы целого края перечисляют дворы, церкви, лавки, амбары, учитывают пашню, поименно перечисляют всех владельцев городских домов. Старейшая из Писцовых книг создавалась около 1500 года на основе сведений 1480-х годов.

Согласно Писцовым книгам, в 1480-х годах город Орешек делился на несколько частей — крепость, Никольский остров (по имени находившегося там монастыря), Корельскую сторону на северном берегу Невы, Лопскую — на южном. На Корельской стороне отмечены 70 дворов, в крепости — 28, на Никольском острове — 5, на Лопской стороне — 99. Всего в Орешке насчитывалось 202 двора. Учитывая, что переписчики записывали только мужчину — хозяина дома и что в среднем на каждый дом приходилось не менее пяти человек (включая женщин и детей), общее число ореховцев составляло не менее 1000 человек.

По количеству дворов город превосходил Ладогу и Копорье, примерно равнялся Кореле и несколько уступал Яме.

Переписчик, для которого двор был единицей обложения, обязательно отмечал достаток горожан. Они делились на богатых — «лучших» и бедных — «молодых». Расселения по сословному признаку различных групп горожан, по-видимому, не существовало. Так, в крепости находился двор наместника, 7 дворов своеземцев — мелких землевладельцев, 5 дворов «молодых людей городчан», 2 двора поповских, 3 двора пищальников, 3 — воротников, 6 — пустых и 2 места пустых (очевидно, раньше были заселены). «Холопы великого князя» — воротники и пищальники — несли оборонную службу. Три двора пищальников указаны на Корельской стороне.

Большинство горожан занималось огородным земледелием и промыслами. Отдельно перечислены позёмщики (позём — арендная плата), занимавшиеся, например, рыболовством, охотой, торговлей.

Орешек около 1500 года предстает как город со значительным населением и как центр большой сельской округи. Ореховский уезд, существовавший, по-видимому, с XV века, соответствовал Шлиссельбургскому, Петербургскому и части Царскосельского уезда XIX века, вместе взятым. Он включал в себя 20 сел, 1274 деревни и 3030 дворов с преобладающим русским населением.

Кроме налоговых город нес и военные повинности. В одном документе 1545 года о сборе ратных людей и пороха по случаю Казанского похода сообщается, что ореховцы должны были выставить 29 всадников и 17 пищальников, из которых половину конных.

Примечательно, что в составе этого отряда было много людей, владевших огнестрельным оружием.

В Орешке московской поры существовали две церкви и два монастыря. Они владели загородными дворами и деревнями.

Внутри крепости находилась не сохранившаяся доныне церковь Спаса. На дошедших до нас планах XVII–XVIII веков в юго-восточном углу крепости изображена небольшая, почти квадратная бесстолпная церковь, по-видимому с крестчатым сводом. До конца XVII века это была единственная каменная невоенная постройка внутри крепостного двора. Шведы переделали ее в кирку, пристроив к ней деревянный крестообразный зал. После 1702 года эту церковь Иоанна Предтечи, как ее стали называть, вновь приспособили для православной службы.

В 1757 году, как видно из записей, сохранившихся в Центральном государственном историческом архиве СССР, церковь осмотрел петербургский «архитектурный помощник» Сергей Густышев.

Он сообщал, что у каменной постройки «с лица у алтаря оказались трещины, також и внутри церкви в своде и в перемычке немалые имеютца трещины, особенно от тягости, имеющейся на оной церкви сверх свода каменной немалой шеи (то есть барабана)». Ремонтировать церковь так и не собрались и, очевидно, около 1770 года ее сломали. В 1776–1779 годах сенатский архитектор А. Вист, по проекту которого построено здание в Петропавловской крепости для «дедушки русского флота» — ботика Петра I, воздвиг в Шлиссельбурге новый храм Иоанна Предтечи.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: