Гай Аноним - Вокруг Апокалипсиса. Миф и антимиф Средних веков [оптимизированный вариант]

- Название:Вокруг Апокалипсиса. Миф и антимиф Средних веков [оптимизированный вариант]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Сидорович, Acta Diurna

- Год:2019

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-905909-33-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Гай Аноним - Вокруг Апокалипсиса. Миф и антимиф Средних веков [оптимизированный вариант] краткое содержание

Автор последовательно отслеживает череду непостижимых бедствий, происшедших в невероятно краткий по историческим меркам срок и разъясняет появление многих устоявшихся предрассудков, не позволяющих современному человеку адекватно воспринимать Средневековье.

Книга является частью просветительского проекта «Antiquitas», ориентирована на самый широкий круг читателей и рекомендуется для учащихся старших классов и студенчества.

Вокруг Апокалипсиса. Миф и антимиф Средних веков [оптимизированный вариант] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Само слово образуется из двух частей: vik, то есть «залив, бухта», и окончания — ing, обозначающего общность людей, чаще всего родовую — сравним: Меровинг, Капетинг и т. д. Получаем «человек из залива». Исходно дружины викингов составлялись из тех самых излишков населения — младшие сыновья, не наследующие надел, люди, покинувшие род сами или изгнанные из него, а то и просто искатели приключений, богатства и славы. То есть не оседлые скандинавы-земледельцы.

Впрочем, почему только скандинавы? В составе экипажа корабля мог оказаться кто угодно — норвежец, венед, руянин, приладожский кривич. После того как скандинавы начали осваивать «Путь из варяг в греки» через Неву, Ладогу, Волхов и далее в бассейн Волги, в составе дружин начало появляться немало славян, тем более что политеистические пантеоны Скандинавии и Древней Руси были очень близки, и на этой основе можно было весьма быстро найти общий язык. Не столь давно археологами были найдены, очевидно, новгородские поселения в Исландии — это значит, что славяне вместе со своими приятелями-норманнами отправились на покорение безвестной земли в Северной Атлантике…

Итак, викинг — это не профессия, не национальность и не род занятий. Это социальный статус, маргинальная социальная группа, нечто среднее между солдатом удачи, лицом без определенного места жительства и бандитом в составе организованной группы лиц скандинавской (и не только) национальности. Такие добры молодцы безо всякой сопливой рефлексии могли запросто ограбить соседний фьорд, своих же сородичей-норвежцев или свеев — прецеденты известны.

В большинстве они не были ограничены обязательной для оседлых скандинавов системой моральных табу и постепенно стали полагать, что стоят выше скучных земледельцев хотя бы потому, что в религиозной сфере началась сакрализация войны — достаточно вспомнить о культе богов-воинов, Одина, Тора и других.

Наконец, именно викинги «изобретают» морскую пехоту в том виде, в каком мы ее знаем, — противопоставить их незамысловатой тактике европейцам-христианам было нечего. Выработанная древними скандинавами схема являлась простой, как угол стола. но невероятно эффективной: внезапный налет практически в любой точке морского или речного побережья (снова вспомним о способности дракаров ходить по мелководью), а после успешной атаки столь же молниеносное отступление, пока противник не успел подтянуть сколь-нибудь значительные силы — ищи-свищи потом этих головорезов в океане.

Конечно, потом викинги займутся респектабельной торговлей, ради любопытства откроют Исландию, Гренландию и Америку и пойдут служить в «варяжскую дружину» к византийским императорам, но в конце VIII — начале IX века они занимались исключительно самыми вопиющими грабежами, захватом земель в Англии, Ирландии и на материке, работорговлей и прочими не менее увлекательными, романтическими и прибыльными делами…

* * *

Попавшая под удар викингов Европа в очередной раз стала жертвой климатических изменений — средневековый оптимум согнал скандинавов с насиженных и ранее холодных земель. Они пошли искать лучшей доли к заморским соседям. Что характерно, лучшую долю они нашли довольно быстро. Здесь мы не будем останавливаться на истории колонизации викингами Британии, поскольку нас интересует Франция — а конкретно столь важный регион королевства, как северо-запад бывшей римской провинции Лугдунская Галлия, впоследствии Нижняя Нейстрия, а с 910-х годов — Нормандия, из-за которой на протяжении грядущих столетий будет сломано немало копий в самом прямом смысле этих слов.

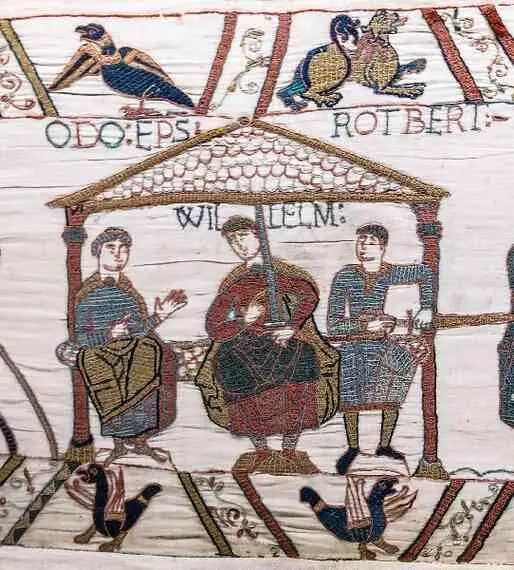

Вильгельм I Завоеватель, герцог Нормандский. Фрагмент ковра из Байё, приблизительно 1070-е годы.

Вкратце: десанты викингов на побережье Нижней Нейстрии начались в 790–800 годах, при царствовании Карла Великого. О захвате земель речь пока не шла, набеги имели единственную цель — взятие богатой добычи в многочисленных монастырях. Безобразия продолжались целое столетие, до тех пор, пока король Западно-Франкского королевства Карл III Простоватый из династии Каролингов осенью 911 года не заключил с вождем датских викингов Ролло (настоящее имя — Рольф Пешеход) договор, по которому означенный Ролло получает в вечное и наследное владение «земли от реки Эпт до моря», где и может поселиться со всеми своими людьми. Это значило, что датчанам отходили три крупных епископства — Руан, Эвре и Лизье.

В свою очередь, Ролло по договору обязывался принять крещение, принести личный оммаж королю и защищать владения Карла III от вторжения посторонних викингов, которые надоели франкам хуже горькой редьки: скандинавские разбойники уже давно взяли манеру подниматься вверх по Сене и грабить Париж с окрестностями.

Таким образом, датчанин Рольф Пешеход входит в историю как Роберт I, герцог Нормандии, со столицей в городе Руане. В свою очередь, из хроник навсегда исчезает Нижняя Нейстрия, заменяясь всем известной Нормандией — от слова Nortmanni, «северные люди».

Знал бы девятьсот лет назад император Октавиан Август, чем закончится история провинции Лугдунская Галлия, реорганизованной им в 27 году до нашей эры, — никогда бы не поверил. Однако северные варвары из далекого Даннмерка получили свою долю римского наследия, вскоре заговорили на французском языке и стали вершителями судеб северо-западной Франции лишь потому, что скудные земли Скандинавии по окончании раннесредневекового похолодания не смогли прокормить «лишних людей».

Стало тепло. А что дальше?

Точно определить временные границы средневекового климатического оптимума и причины его возникновения весьма затруднительно. Считается, что потепление началось в середине VII века, пика достигло к 1100 году и продолжалось до начала XIV века — а конкретно до 1315–1317 годов, когда в результате внезапного и резкого похолодания начался Великий голод — о нем мы еще подробно расскажем позднее.

Давайте установим пределы теплого периода с 800 по 1300 год, так будет проще. К тому же ориентировочно с IX века мы можем оперировать демографическими данными — появляются дошедшие до наших времен документы, позволяющие (пускай и с немалой погрешностью) судить о численности населения Франции. Самый старинный документ был составлен аббатом монастыря Сен-Жермен де Прэ Ирминоном — бумага, известная как «Полиптих Ирминона», повествует нам об инвентаризации владений аббатства, проведенной в 823 году.

Аббат подошел к делу с серьезностью и ответственностью опытного бюрократа, в список включены имена 10 282 человек, арендаторов и их детей, а также упоминание о сервах-рабах, еще около 2000 душ. На сельскохозяйственных площадях аббатства в 17 тысяч гектаров проживало в общей сложности 12 тысяч человек в двадцати пяти деревнях. Выходит, плотность населения в районе Сен-Жермен составляла 72 человека на квадратный километр, но тут следует сделать оговорку: учитываются только пахотные и выпасные площади, а не лесные угодья, принадлежащие монастырю. В последнем случае количество гектаров увеличивается до 221 тысячи, а число людей — до 22 тысяч с падением плотности до 10 человек на гектар.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Гай Аноним - Вокруг Апокалипсиса. Миф и антимиф Средних веков [оптимизированный вариант]](/books/1063657/gaj-anonim-vokrug-apokalipsisa-mif-i-antimif-sred.webp)