Гвидо Кнопп - История вермахта. Итоги

- Название:История вермахта. Итоги

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Питер

- Год:2009

- Город:СПб.

- ISBN:978-5-388-00299-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Гвидо Кнопп - История вермахта. Итоги краткое содержание

История вермахта. Итоги - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Но можно ли однозначно оценивать дезертирство как «сопротивление в вермахте»? Циманн дифференцирует эти понятия и приводит весьма показательные статистические данные о причинах дезертирства немецких солдат. Минимум 15 % называли однозначные политические и религиозные мотивы; к ним в основном принадлежали коммунисты, сторонники СДПГ и католики. Самая большая группа — более 50 % всех дезертиров — бежала из армии из-за «усталости от войны». Они сообщали, что ощущали бесполезность войны или объясняли все тоской по семьям или женам. От 15 до 20 % солдат вермахта совершили правонарушения: нарушения караульной службы, самовольная отлучка из расположения, несвоевременное возвращение из отпуска, неповиновения; многие указывали, что они во время короткой паники хотели избежать военной юстиции и дальнейших расследований. Основа для таких «статистических оценок», так указывает Циманн, скудна, но грубое деление на три основные группы — непосредственное противостояние, общая усталость от войны и индивидуальные штрафы — все это дает представление того, почему солдаты совершали дезертирства. Наверное, половина исследованных случаев подтверждает, что дезертиры характеризовались происхождением из «лево-пролетарской или католической среды», пишет Циманн и делает вывод; «Распространяемые в родительском доме и круге знакомых ценностные представления, очевидно, способствовали появлению у них моральных норм и категорий суждения, которые влекли за собой внутреннее дистанцирование от вермахта и войны».

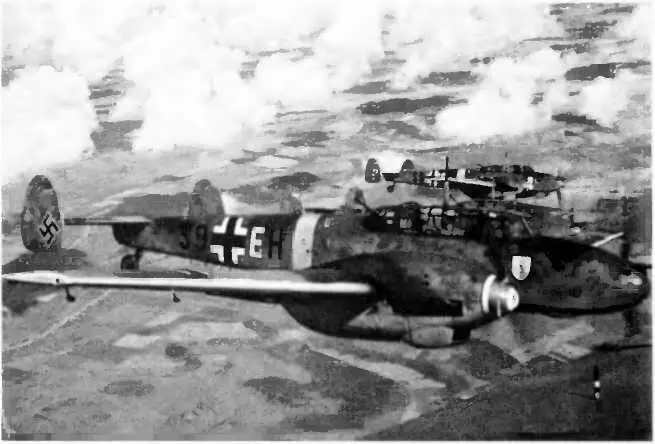

Группа истребителей Bf-110 готовится к атаке

150-миллиметровая гаубица преодолевает реку по понтонному мосту

Заняв город, немецкие солдаты тушат пожары

Туркестанские добровольцы на занятиях, осень 1943 г.

Многие осужденные дезертиры заплатили высокую цену за свое дезертирство. 35 000 случаев дезертирства разбирались немецкими военными судами, в 22 750 случаях были вынесены смертные приговоры, 15 000 из которых были приведены в исполнение. Согласно параграфу 69 армейского уголовного кодекса виновным считался тот, у кого было «намерение длительно уклоняться от обязанности службы в вермахте». Минимальный штраф, предусмотренный за это, — 6 месяцев тюрьмы, за дезертирство «с поля боя» или в тяжелых случаях полагалось пожизненное заключение или смертная казнь. В подписанной Гитлером директиве от 14 апреля 1940 года сообщалось: «Смертная казнь выносится, если преступник действовал из страха перед личной опасностью… Заключение в тюрьму можно… рассматривать как достаточное искупление, если юношеская неразборчивость, ошибочное служебное обращение, сложные домашние отношения или другие бесчестные основания руководили поведением преступника». Тем не менее выходило, что немецкие армейские судьи во время Второй мировой войны весьма злоупотребляли смертной казнью — они, казалось, следовали формулировкам Гитлера в Mein Kampf, согласно которой: «На фронте можно умереть, но дезертир умереть должен». Таким образом, 15 000 казненных немецких дезертиров стали жертвами идеологизированной «юстиции устрашения», которая пыталась жестоко поддерживать «дисциплину» в армии и безжалостно преследовала «вредителей вермахта». Сравнение с Первой мировой войной объясняет истинные масштабы этого числа: в императорской армии, в которой служило примерно 13,5 миллиона солдат, в период с 1914 по 1918 год по статье «Дезертирство» было осуждено примерно 130 000 человек, 49 получили смертный приговор, над 18 осужденными приговор был приведен в исполнение. На многих оставшихся в живых немецких дезертирах Второй мировой войны еще несколько десятилетий лежало пятно обвинительного приговора. Только в 2002 году с принятием бундестагом «закона об отмене неправомочных национал-социалистских приговоров» они были реабилитированы.

Дезертир Людвиг Бауманн встретил конец войны на Восточном фронте в штрафном батальоне 500. Искупать свою вину в этих штрафных подразделениях должны были те солдаты, которые по самым различным причинам вступили в конфликт с юстицией вермахта — и это были не только дезертиры. В другую категорию специальных частей попало объединение, которое было сформировано осенью 1942 года: В 999-й африканской бригаде, которая позже была развернута в 999-ю африканскую дивизию, служили солдаты, которые считались до тех пор «недостойными службы». К ним принадлежали комиссованные заключенные и каторжане, которые прибывали из тюрем, а также пленники концлагерей, которые находились в заключении как «охранные арестанты». Среди этих новых солдат было и много «политических», а именно коммунистов и социал-демократов. Как правило, «политически ненадежные» солдаты находились под командованием и полным контролем унтер-офицеров и офицеров, придерживавшихся крайних национал-социалистских взглядов, которые, кроме того, противопоставлялись уголовным преступникам, которые также служили в этих подразделениях. Часть этих войск в 1943 году была задействована в военных действиях в Тунисе. Командование позже подтвердило, что они боролись «безупречно». Тем не менее среди «политических» были случаи уклонения — часть первоначальной 999-й бригады зимой 1943 года располагалась на Восточном фронте на Днепре, там несколько солдат-коммунистов перебежали по льду замерзшей реки на советскую сторону. Следующей весной дошло до настоящего массового дезертирства — под Симферополем две немецкие роты из состава «999-й дивизии» 13 апреля перешли на сторону противника. Они предоставили советской стороне разведывательные данные. Двое из перебежчиков позже сообщили, что весной 1945 года они провели под Хиршбергом и Хемницем акции десантирования на территорию немцев. Другие стали фронтовыми комиссарами Национального комитета «Свободная Германия», которые со своей стороны должны были склонять немецких солдат для перехода на другую сторону. Деятельность «Национального комитета» заключалась, в том числе, и в акциях сопротивления захваченных в плен солдат вермахта и перебежчиков, которые были организованы противником, поэтому они не должны быть предметом этого исследования «сопротивления в вермахте».

Переход на сторону противника необязательно должен был происходить на фронте. Среди солдат оккупационной армии во Франции имелись некоторые, кто внутренне уходил на другую сторону, делая из этого соответствующие выводы. Например, Курт Хелкер, будучи матросом батальона связи, находился в Париже и чувствовал отвращение к своим землякам в мундирах. «Это была оккупационная власть, которая позволяла себе — и в индивидуальном обращении с французами — вести себя по-хозяйски. Это выражалось в постоянных оскорблениях; в ресторане или транспорте, во всей общественной жизни. Они были повелителями в этой стране. Все подчинялось этому. Они любили власть», — вспоминает Хелкер. Но французы не воспринимали оккупацию без сопротивления. Начиная с августа 1941 года случаи противодействия немцам стали происходить все чаще и чаще. Оккупационные власти реагировали на удары сопротивления «карательными мерами». Они позволяли себе брать пленных и казнить их для устрашения, а потом писали об этом на плакатах. «Эти объявления и соответственно исполнительные сообщения о казнях французских участников сопротивления, которых называли террористами, глубоко задели меня. И навели на размышления о том, что там происходило. Соотносилось ли это с моим собственным поведением, можно ли это принять. И тогда начинался процесс размышления по этому вопросу: „Как ты будешь вести себя в будущем, сможешь ли ты это вынести?“» Вопрос совести стоял для Хелкера с очень практической точки зрения: «Это каждый день может ударить по мне. Так как среди прочего существовал приказ, что расстрельные команды формировались из всех частей вермахта не по плану, а случайно. Это могло бы коснуться и меня, когда однажды я мог предстать перед группой французов, которые боролись за свою свободу, и я должен был бы расстрелять их. Это было для меня невыносимо».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: