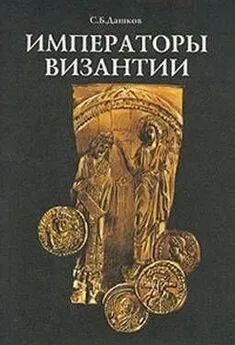

Сергей Дашков - Юстиниан

- Название:Юстиниан

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2018

- Город:М.

- ISBN:978-5-235-04158-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Дашков - Юстиниан краткое содержание

В книге представлен сжатый очерк истории Византийской империи до Юстиниана, показаны многие черты быта византийцев, даны яркие портреты современников императора — его супруги Феодоры, сумевшей подняться к вершинам власти с самых низов общества; блестящего полководца Велисария; историка Прокопия Кесарийского, исполненного тайной ненависти к императорской чете, а также многих других.

Юстиниан - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

«Так вот Гесперийская империя римского народа, которую в семьсот девятом году от основания Рима держал первый из августов — Октавиан Август, погибла вместе с этим Августулом в год пятьсот двадцать второй правления всех его предшественников, и с тех пор Италию и Рим стали держать готские короли», — подытожил готский историк Иордан, творивший во времена Юстиниана [47] Иордан . 243. С. 107.

.

Как экономически, так и политически Восток оказался значительно более жизнеспособной частью государства. Там по-прежнему процветали ремесла и торговля, на высоком уровне оставалось сельское хозяйство, более или менее стабильно работала государственная машина. Да, общество менялось: рабов в деревнях становилось все меньше, а колонов — все больше, сами деревни укрупнялись. Исследователи отмечают одновременный упадок городского хозяйства, но по сравнению с разгромленным варварами Западом это была мелочь. На землях Востока империи по-прежнему располагалось около тысячи городов, население крупнейших из которых — Константинополя, Антиохии, Александрии — насчитывало по нескольку сотен тысяч человек. В каждом городе, даже маленьком, обязательно были площадь-агора, церкви, портики, цистерны, общественные бани, иные общественные сооружения. Города связывались дорогами: несмотря на все неурядицы, транспортные пути содержались более или менее в порядке, исправно функционировала государственная почта, сетью станций покрывавшая всю страну. Но путешествовали не только государственные курьеры: любой свободный гражданин мог при необходимости проехать из конца в конец державы по своей надобности, будь то торговое дело, паломничество, визит к родственникам или судебная тяжба. Поскольку расстояние между городами в обычных районах не превышало 20–30 (а в очень малонаселенных — 50) километров [48] Рудаков , 1997. С. 88.

, добраться от одного до другого получалось даже пешком. Нормальным явлением считалось переселение в поисках работы. Кроме дорог сухопутных веками существовали морские пути. С эллинистических и римских, а то и с более ранних времен во множестве городов функционировали порты с прекрасно оборудованными гаванями. На Средиземном море — Диррахий, Салона, Фессалоника, Пирей, Александрия, Тир, Сидон, Кесария, на Черном — Синоп, Трапезунд, Херсонес, Боспор. Ну и, конечно же, Константинополь — средоточие морских путей.

Азиатскую часть варвары тревожили не слишком. Правда, там периодически возникала другая страшная угроза — персидская, — поскольку по Евфрату и в Армении империя граничила с сасанидским Ираном — цивилизацией, равновеликой и в культурном, и в военно-экономическом отношении [49] Популярное изложение истории и культуры сасанидского Ирана см. в: Дашков , 2008.

.

После 395 года под властью Константинополя оказался собственно Восток (провинции в Малой Азии, Месопотамии, Аравии, Армении, Сирии, Палестине, Южный Крым, Абхазия, частично — Лазика), а также Балканы (кроме западной части) и лучшие области Северной Африки: Египет и Киренаика. С начала V века восточные императоры владели также Западной Грецией и территориями по восточному побережью Адриатического моря (Иллирик и Далмация), чему не смог противостоять двор Гонория, даже привлекая на помощь варваров. Это очень большая территория, более 750 тысяч квадратных километров. Сегодня на ней разместились не менее двух десятков государств! Империя была обеспечена любыми видами природных ресурсов (ввозили разве что олово, шелк и некоторые виды драгоценных камней).

Восток еще в большей степени, нежели Запад, был многоэтническим: здесь жили сирийцы, копты, арабы, персы, армяне, евреи, грузины (ивиры), готы и десятки других племен. Но основное население Византии составляли греки: народ древней культуры и устойчивых государственных традиций. Греческий был lingua franca и в этом качестве преобладал почти везде, кроме Иллирика (где эти функции выполняла латынь) и глухой провинции. Впрочем, жители многих местностей, даже зная греческий, дома или с соплеменниками предпочитали общаться на родном языке: сирийском, армянском, арабском, еврейском. Латынь еще долго использовалась в армии, среди чиновников, юристов, в придворном церемониале [50] Титул Христа на монетах («Царь царствующих») писался в Византии на латыни до конца второй трети XI в.

.

Обособленной не национальной, но, если так можно выразиться, «социальной» группой было монашество, вбиравшее в себя людей любого происхождения. Начавшись в первой половине IV века, движение христиан-отшельников распространилось по всей стране. Однако не столь многочисленные и жестко подчиненные местным епископам монахи Запада никогда не имели такого влияния, как их собратья на Востоке. В Египте, Сирии, Палестине или даже Константинополе монастыри оказывались вполне способными вести за собой народ, а порой и диктовать условия как церковным, так и светским властям. История Византии знает массу примеров такого рода.

Первый восточный император Аркадий умер 1 мая 408 года. Его правление было примечательно тремя вещами: ухудшением отношений с Западом по причине территориального спора из-за Иллирика (о чем рассказано выше), преследованием столичного архиепископа Иоанна Златоуста (одного из самых знаменитых проповедников христианства, ныне почитаемого святым) и тем, что опекуном своему сыну Феодосию II август назначил персидского шаха Йездигерда I.

Царствование Феодосия II (408–450) во многом было формальным: сначала за императора страной управлял префект претория Анфимий, затем определяющее влияние оказывали сестра, набожная августа Пульхерия, супруга августа Евдокия и временщик евнух Хрисафий. Но длилось оно более сорока лет и оказалось насыщенным разного рода событиями.

Как в западной, так и в восточной части страны постоянно приходилось укреплять оборону и воевать. Поскольку варвары оказались вполне способны угрожать уже и Константинополю, при Феодосии II (в два этапа — в 412 и 447 годах) построили мощную, с глубоким рвом перед ней, двойную стену. Шла она от Мраморного моря в сторону бухты Золотой Рог, немного не достигая района Влахерн, прикрытого болотами самой природой. Тогда же начали возводить и Морские стены по берегу Мраморного моря. Большая часть этих оборонительных сооружений сохранилась и в наши дни является одной из достопримечательностей Стамбула.

Восток при Феодосии Младшем отразил два масштабных натиска персов. Первый случился в 421–422 годах, когда армии шаха Варахрана V (сменившего Йездигерда I) напали на Месопотамию. Иран и Византия заключили мир, причем за персидскими христианами было закреплено право беспрепятственно исповедовать свою веру. Кроме того, одним из условий мирного договора стал пункт о денежном вкладе Византии в содержание укреплений в кавказских проходах [51] Албанские ворота (Дербент) и Аланские ворота (выход из Дарьяльского ущелья). Империя то признавала эти выплаты справедливым вкладом в коллективную безопасность, то объявляла их позорной данью и отказывалась, что служило причиной византийско-персидских конфликтов. См. также: Дашков , 2008. С. 46.

, которыми Иран, получалось, защищал от северных варваров не только себя, но и империю. Вторую попытку потеснить византийцев спустя 20 лет предпринял преемник Варахрана V Йездигерд II. В итоге снова был заключен мирный договор, примерно на тех же условиях, что и в 422 году.

Интервал:

Закладка: