Александр Мещеряков - Terra Nipponica [Среда обитания и среда воображения]

- Название:Terra Nipponica [Среда обитания и среда воображения]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент РАНХиГС (Дело)

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7749-0867-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Мещеряков - Terra Nipponica [Среда обитания и среда воображения] краткое содержание

Основываясь на анализе многочисленных источников, впервые в мировой японистике автор прослеживает эволюцию взглядов японцев на природу на протяжении всей истории Японии. В фокусе книги – представления о размере и качестве среды обитания, модели природы, созданные в поэзии и садах. Важнейшее внимание уделяется также рассмотрению природы как средства самоидентифицации японцев.

Книга предназначена для всех, кто интересуется историей и культурой Японии.

Terra Nipponica [Среда обитания и среда воображения] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

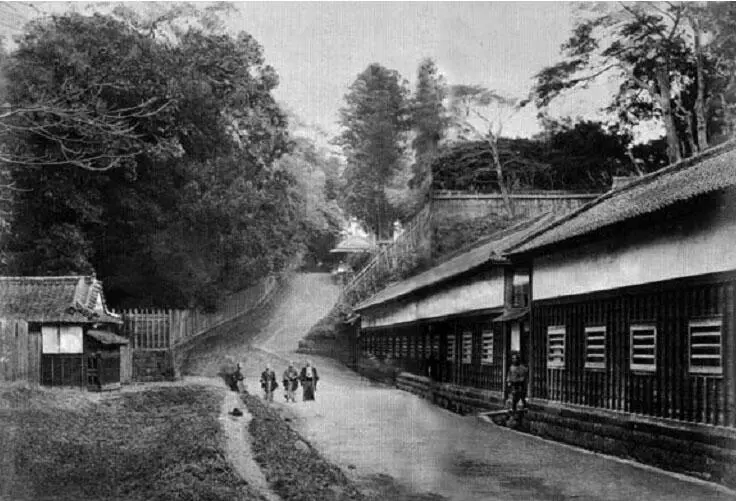

Возле усадьбы княжества Сацума в Эдо (1860-e гг.)

Землю для устройства усадьбы в Эдо князья получали от сёгуна. В отличие от земельных участков в Киото, размер которых строго регламентировался и определялся в соответствии с рангом, размер усадеб в Эдо в значительной степени зависел и от личного расположения сёгуна. Поэтому когда князья писали о своих садах, они не забывали сказать и про милость их сюзерена. И полученную землю следовало обустроить наиболее приглядным образом.

Как правило, в княжеском саду моделировались различные «знаменитые пейзажи» – как японские, так и китайские (особой популярностью пользовалось озеро Сиху). «Темой» княжеского сада в Окаяма, который тоже назывался Коракуэн, являлись 53 станции на тракте Токайдо, соединявшем Киото и Эдо. В другом княжеском саду была возведена модель Фудзи. Речь, однако, идет не о точном копировании, а о «назначении» того или иного уголка сада на роль знаменитого пейзажа с помощью присвоения ему соответствующего имени. Эти названия брали из литературно-изобразительных источников разных исторических эпох (как Японии, так и Китая), они не связывались в единую и окончательно регламентированную картину мира, что свидетельствует об игровой, развлекательной природе такого сада. Хозяин сада обладал достаточно большой свободой в деле определения набора исходных пейзажных прототипов, а это позволяет говорить об отсутствии жесткого канона. Однако при всем своем многообразии сады даймё были лишены, как правило, буддийских коннотаций, что отражает общие мировоззренческие установки тогдашней японской элиты, направленные на получение «радости» от посюсторонней жизни. Недаром поэтому в названия княжеских садов столь часто входит иероглиф «раку» – радость, что еще раз подчеркивает общеоптимистический настрой эпохи.

Обширные усадьбы даймё были полифункциональными. Там находились жилые постройки, там проводились тренировки воинов (конная езда, стрельба из лука, фехтование). Практиковалась и соколиная охота. Помимо декоративных растений в садах выращивали растения лечебные и овощи [405]. Там были представлены различные рельефы и разнохарактерные пейзажи. Таким образом, усадьба князя представляла собой огороженное и самодостаточное пространство, вбирающее в себя многообразие мира.

В садах устраивались различные церемонии (например, чайные), пиры, коллективные любования природой, театральные представления. Сады предназначались и для встречи высокопоставленных гостей. Реконструкцию сада часто проводили ввиду намечавшегося визита важной персоны, т. е. сад можно определить и как «место встреч», целью которых являлось поддержание социальных связей.

Один из знаменитых садов Эдо получил название Рикугиэн (или Мукуса-но соно) – «Сад шести стилей [японской поэзии]». Этот сад располагался на территории обширной княжеской усадьбы (1 513 000 кв. м) в районе Комагомэ. Князь Янагисава Ёсиясу (1658–1714) закончил его сооружение в 1702 г. Под «шестью стилями» подразумевались те шесть стилей поэзии, которые упомянуты в предисловии к «Кокинсю». Предполагалось, что сад будет напоминать знаменитую бухту Вака (Вака-но Ура) в провинции Кии, воспетую в японской поэзии. Реализуя свою садоустроительную (мироустроительную) функцию, князь сам присвоил 88 уголкам сада названия, вызывающие ассоциации с теми местами и объектами, которые встречаются в «Манъёсю», «Кокинсю», других прославленных антологиях и сборниках (в основном японских, хотя имеются отсылки и к китайским поэтам). К таким объектам относятся камни, горы, холмы, реки, мосты, дороги, деревья и растения. Часть названий таких объектов призвана вызвать ассоциации с фундаментальными категориями конфуцианской культуры (например, «место созерцания добродетельности», где под «добродетельностью» имеется в виду стрельба из лука, упоминаемая в «Лицзи» в качестве атрибута правильно воспитанного человека). Само же число 88, по мысли автора сада, обозначает бесконечность – бесконечное круговращение четырех времен года.

В 1706 г. Ёсиясу послал живописные изображения своего сада в Киото – бывшему императору Рэйгэн. Тот отобрал 20 лучших, по его мнению, пейзажей, некоторым из них присвоил свои названия, а его придворные сочинили к рисункам поэтические подписи. Император и его двор пользовались непререкаемым авторитетом в поэзии, поэтому их участие в прославлении сада сообщало ему блестящую ауру. Давая свои названия пейзажам (хотя бы и искусственно созданным), император осуществлял древнее государево «назывательное» право и «освящал» сад – макет идеального пространства. Увидеть воочию этот макет не представлялось для государя ни возможным, ни обязательным – покидать пределы своего дворца сёгунат ему запрещал.

Сёгунат Токугава всегда испытывал трудности с обоснованием своей легитимности. Ёсиясу принадлежал к элите сёгуната, и участие императорского двора в прославлении его сада придавало ему больше уверенности в законности занимаемого им положения. Тем более что в начале карьеры он был крошечным князьком с доходом всего в 1000 коку риса, но близость с сёгуном Токугава Цунаёси помогла увеличить его доход до 150 тыс. коку и занять должность старейшины-тайро.

Сам Ёсиясу так описывал и обосновывал ту идеальную природную среду, к воссозданию которой он стремился: «Путь расширяет человек, прошлое страны [или же родной провинции] убеждает в этом. Границы места передаются с помощью имен, древние песни Ямато говорят о том же… Ёсиясу посчастливилось родиться в мирные и покойные времена, на него всегда щедро сыпались милости. Лук из катальпы зачехлен, нитяные ветви ивы пышны, управление-ритуалы хороши. Жду радостного часа, когда петух прославит правителей восточной столицы [Эдо]. Закончить дела и в час праздности, когда сумерки окутают дом, наслаждаться цветами и пением птиц или же ожидать, когда прохладный ветерок и лунный свет прольются полными воспоминаний печальными стихами, которые покинут пределы тысяч домов и селений. Достигнув усадьбы в Комагомэ, они донесут весть о чудесных знаменитых местах в Вака-но Ура… Смотришь на горы, окидываешь взглядом бухту. Видишь, как всё меняется. В горах и соснах слиты старое и новое – превосходно! Водный поток и камень – словно сердце и слова – несравненны. Подбирать самоцветы, собирать водоросли – будто черпать из реки Ки [протекает по территории провинции Кии]. Клубящиеся цветы сливы, волны цветущей сакуры – преддверие длинной осенней поры. Идешь по древней дороге Фудзивара [одновременно может означать столицу Фудзивара, род Фудзивара, заросли глицинии-фудзи] или следишь за полетом куликов, удаляющихся в сторону древних дубов-нара [или столицы Нара]. Заветные знаки письменности расширяют твой Путь. Словеса китайских стихов проникают повсюду. В них щедро запечатлена прелесть весны, лета, осени и зимы, в них явлена удивительность сосны, бамбука, журавля и черепахи. В них говорится о множестве мест, но разнотравье слов еще не истощено. Когда слышишь старое название, хочешь узнать, в какой провинции расположено это место. Если же смотреть [только] на сегодняшний день и мыслить о древности [только] нынешними знаками, то это, разумеется, взгляд узкий. Бухта [Вака] – это песни Ямато. Пребывание там – пребывание на Пути. Этот сад – шесть стилей поэзии, познавший его – познал и основы. За дела нынешних дней следует благодарить лишь Господина [сёгуна]. Если желаешь донести божественное до будущих поколений, следует войти в рощу, взращенную из семян сердца, а слова устной речи перенести на бумагу» [406].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Александр Мещеряков - Terra Nipponica [Среда обитания и среда воображения]](/books/1064223/aleksandr-mecheryakov-terra-nipponica-sreda-obitani.webp)

![Иоганн Брандштеттер - Бабочки. Основы систематики, среда обитания, жизненный цикл и магия совершенства [litres]](/books/1149036/iogann-brandshtetter-babochki-osnovy-sistematiki-s.webp)