Владимир Пашуто - Героическая борьба русского народа за независимость (XIII век)

- Название:Героическая борьба русского народа за независимость (XIII век)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Госполитиздат

- Год:1956

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Пашуто - Героическая борьба русского народа за независимость (XIII век) краткое содержание

Героическая борьба русского народа за независимость (XIII век) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Князь Александр Ярославич ещё в 1239 г. позаботился об охране не только западных, но и северных границ, установив тщательную охрану залива и Невы. Здесь были низменные, сырые лесистые земли, места были труднопроходимые, и пути шли только вдоль рек. В районе Невы, к югу от неё, между Вотьской (с запада) и Лопской (с востока) новгородскими волостями находилась Ижорская земля. Здесь жил небольшой народ — ижоряне, его социальная верхушка уже владела землёй и приняла христианство, тогда как основная масса населения оставалась языческой [384] НПЛ, стр. 292.

. В частности «старейшина в земле Ижерьской» по имени Пелгусий крестился, приняв имя Филиппа. В Ижорской земле имелся специальный тиун, поставленный Новгородом [385] См. И. Е. Андреевский. Указ. соч., стр. 23, прим. 80.

. Старейшине Пелгусию князь Александр поручил «стражу морскую», т. е. охрану путей к Новгороду с моря; видимо, охрана стояла по обоим берегам залива.

Описание прихода шведских войск и их разгрома составил современник, вероятно дружинник, князя Александра. Позднее митрополит (Кирилл включил это описание в «Житие» Александра Невского [386] Ср. Д. С. Лихачев. Галицкая литературная традиция в житии Александра Невского — «Труды отдела древнерусской литературы», V, стр. 36–56.

.

О себе автор говорил как о «самовидце» событий, включённых в описание. Кроме того, он использовал факты, которые слышал «от отець своих». Вот что узнаём мы из его рассказа.

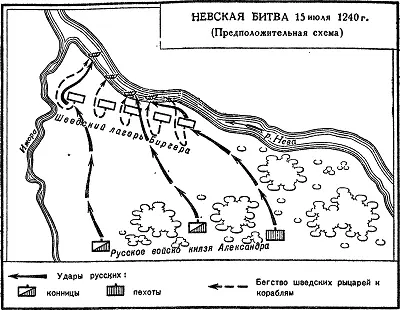

Однажды на рассвете июльского дня 1240 г., когда Пелгусий был в дозоре на берегу Финского залива, он вдруг увидел шведские корабли «многы зело», посланные в поход королём, который собрал множество воинов: шведских рыцарей с князем и епископами своими, «мурманов» и финнов. Пелгусий спешно направился в Новгород и сообщил князю о виденном. Шведская флотилия тем временем прошла по Неве до устья Ижоры. Здесь было решено сделать временную остановку; очевидно, часть судов вошла в устье Ижоры, а большая часть причалила к берегу Невы, вдоль которого предстояло плыть.

С причаливших судов были переброшены мостки, на берег сошла шведская знать, в том числе Биргер и Ульф Фаси в сопровождении епископов, среди которых был Томас; за ними высадились рыцари. Слуги Биргера раскинули для него большой шитый золотом шатёр. Биргер не сомневался в успехе. В самом деле, положение Новгорода было тяжёлое: помощи ждать было неоткуда, татаро-монгольские захватчики опустошили Северо-восточную Русь. Шведский полководец, «шатаяся (кичась) безумием своим, хотяще восприяти Ладогу, такоже и Новоград и всю область Новгородскую», отправил посла в Новгород, веля передать князю: «Аще можеши противитися мне, королеве, то се уже есмь зде и пленю землю твою». Видимо, он не ждал сопротивления, считая, что без владимирских полков Новгород ему не страшен. Однако Биргер просчитался.

Князь Александр собрал на Софийской площади в Новгороде свою дружину, «укрепил» её речью [387] НПЛ, стр. 291.

и принял решение быстро выступить на врага. Кроме дружины он успел взять в поход лишь часть ополчения новгородцев-горожан: «Мнози новгородци не совокупилеся бяху, понеже ускоре князь поити» [388] Там же, стр. 292.

. Войско выступило из Новгорода и двинулось к Ижоре; шли вдоль Волхова до Ладоги, где присоединился отряд ладожан [389] Там же, стр. 77.

. Вполне вероятно, что и ижоряне участвовали в походе. К утру 15 июля всё войско подошло к Ижоре.

То, что Александр Ярославич ускорил выступление войск, объясняется, конечно, желанием, во-первых, нанести удар шведским феодалам неожиданно и, во-вторых, именно на Ижоре и Неве. Из описания подвигов русских воинов Складывается общее представление о ходе битвы. Нужен был внезапный удар, потому что шведское войско было значительно многочисленнее русского; князь же имел небольшую дружину: «…иде на них в мале дружине» [390] НПЛ, стр. 291.

.

Александр исходил из того, что большая часть неприятельских судов стояла у высокого и крутого берега Невы, значительная часть войска находилась на судах (остановка была временная), а рыцарская, наиболее боеспособная часть войска была на берегу. Конная дружина князя Александра, вероятно, должна была ударить вдоль Ижоры в центр расположения шведских войск. Одновременно «пешь» новгородец по имени Миша (видимо, из простых людей, так как летописец не приводит его отчества), со своей дружиной [391] Там же, стр. 293.

должен был наступать вдоль Невы и, тесня врагов, уничтожать мостки, соединявшие корабли с сушей, отрезая рыцарям, опрокинутым неожиданным ударом конницы, путь к отступлению и лишая их возможности получить помощь.

В случае успеха этого плана численное соотношение войск на суше должно было серьёзно измениться в пользу русских: двойным ударом вдоль Невы и Ижоры важнейшая часть вражеского войска оказывалась зажатой в угол, образуемый реками, в ходе боя пешая и конная русские рати, соединившись, должны были оттеснить врага к реке и сбросить его в воду.

Русские войска внезапно обрушились на шведский лагерь [392] Там же.

. Летописец не оставил описания хода боя, но сообщил о наиболее выдающихся подвигах русских людей. Так, он говорит о важном эпизоде боя, когда князь Александр, пробившись в центр расположения шведских войск, сразился с Биргером и тяжело ранил его копьём: «…возложи [ему] печать на лице острым своим копием». Летописец сообщает, что молодой дружинник Савва «наихав шатор великый и златоверхый [и] подсече столп шатерный…». Падение шатра воодушевило русских воинов: русские полки «видеша падение шатра, и возрадовашася».

Говорит очевидец и об успешных действиях новгородского пешего ополчения, которое, продвигаясь вдоль берега Невы, не только рубило мостки, отбиваясь от шведов с суши и реки, но даже захватило и уничтожило три шнеки: «наскочи, погуби три корабли…».

Дружинник Гаврила Олексич, преследуя бежавших шведского епископа и королевича, которые «втекоша пред ним в корабль», ворвался на коне вслед за ними по сходням: «изоиха по д[о]ске до самого корабля, по ней же схожаху». Произошёл беспримерный бой. Шведам удалось сбросить Гаврилу Олексича в воду («свергоша его с конем с д[о]ске в море»), но он сумел быстро выбраться «и опять наиха и бися крепко с самым воеводою посреде полку их». Он убил шведского воеводу и епископа.

Бой шёл жестокий. Русские воины были «страшны в ярости мужества своего», а талантливый полководец Александр Ярославич сумел уверенно направить их на врага, «и бе мужство их с княземь крепко».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: