Вильгельм Штрубе - Пути развития химии. Том 2. От начала промышленной революции до первой четверти XX века

- Название:Пути развития химии. Том 2. От начала промышленной революции до первой четверти XX века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1984

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вильгельм Штрубе - Пути развития химии. Том 2. От начала промышленной революции до первой четверти XX века краткое содержание

Пути развития химии. Том 2. От начала промышленной революции до первой четверти XX века - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Атомистическая теория Дальтона и определение атомных масс некоторых элементов привели английского врача У. Прау-та к возрождению аристотелевой идеи о существовании некой первичной материи. В основу этого представления, опубликованного в 1815 г., Праут положил уже установленные "атомные веса", многие из которых представляли целочисленные кратные атомной массы водорода. Водород представлялся ему первичным элементом, из которого образовались все другие элементы. Двумя годами позднее подобные же идеи выдвинул Иоганн Л. Г. Майнеке, профессор технологии из Галле. Среди открытых к тому времени элементов были известны атомные массы двадцати двух, и их можно было рассматривать как кратные атомной массы водорода. Хотя гипотеза Праута соответствовала натурфилософским идеям о единстве материи, тем не менее Ж. Б. Дюма подверг ее тщательной экспериментальной проверке. Определение атомных масс, проведенное Дюма и особенно Берцелиусом, который достиг в этом высокой степени совершенства, опровергло гипотезу Праута.

И все-таки представление о некой внутренней взаимосвязи между элементами продолжало существовать. В 1817 г. профессор Йенского университета Иоганн Вольфганг Дёберейнер предложил идею объединения элементов в группы, основываясь на их аналогии [78] О жизни и деятельности И. Дёберейнера см. в работах [180, с. 117-123; 221].- Прим. ред.

.

Дёберейнер (1780-1849) был сыном придворного кучера. В 1794 г. он поступил в обучение к аптекарю, потом работал помощником аптекаря в Дилленбурге, Карлсруэ и Страсбурге. Затем Дёберейнер стал владельцем фабрики по изготовлению химико-фармацевтических препаратов, но, однако, быстро разорился, и фабрика была продана. Позже на принадлежащей ему уже другой фабрике Дёберейнер занимался отбеливанием тканей хлором. После того как в результате континентальной блокады [79] Континентальная блокада — торговая блокада Великобритании, объявленная Наполеоном в 1806 г. Всем союзным с Францией государствам запрещалось вести торговлю, поддерживать почтовые и другие сношения с Великобританией. После разгрома Наполеона блокада перестала соблюдаться большинством стран, но формально была отменена лишь после отречения Наполеона от престола в апреле 1814 г.- Прим. перев.

предприятие в 1808 г. обанкротилось, Дёберейнер получил приглашение от И. Гёте [80] Иоганн Вольфганг Гёте (1749-1832) — знаменитый немецкий писатель, поэт, естествоиспытатель, мыслитель. Но он известен также и как политический деятель, долгое время возглавлявший правительство Великого герцогства Саксен — Веймар — Эйзенах, на территории которого находился г. Йена со старинным университетом.- Прим. ред.

занять должность профессора химии, фармации и технологии в Йенском университете. Он неоднократно встречался с Гёте и обсуждал с ним различные химические проблемы. В 1823 г. Дёберейнер обнаружил каталитическое влияние платиновой черни на возгорание водорода и создал на этой основе "зажигательную машину, или химическое огниво".

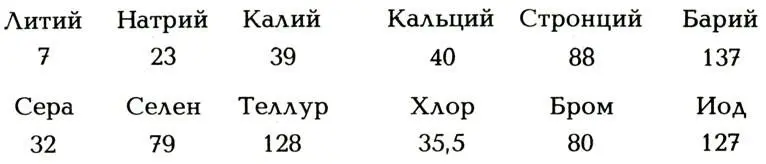

Дёберейнера интересовала взаимосвязь между элементами. Расположив элементы в ряд по атомным массам, он обнаружил, что атомная масса среднего из трех химически похожих друг на друга элементов равна примерно среднему арифметическому из суммы атомных масс двух других элементов. В соответствии с этим Дёберейнер составил следующие триады элементов:

В широко известном "Справочнике по неорганической химии" Леопольд Гмелин, рассмотрев гипотезу Праута и триады Дёберейнера, высказал собственные соображения о расположении элементов по триадам (но они, правда, не содержали оригинальной идеи) [34].

Другие химики тоже делали попытки осуществить классификацию элементов на различной основе. Так, в 1850 г. Макс Петтенкофер, профессор химии и гигиены из Мюнхена, расширил эти ряды, сопоставив и другие похожие друг на друга элементы, например азот, фосфор, мышьяк, сурьму. В 1851-1852 гг. Ж. Б. Дюма тоже предложил несколько групп элементов. Он особенно подчеркивал, что свойства каждого из входящих в группу элементов типичны для всей данной группы; например, свойства фтора характерны для хлора, брома и иода или свойства кислорода характерны для серы, селена и теллура.

Джон Глэдстон в 1853 г. и Джосайа П. Кук в 1854 г. также предприняли попытки систематизации элементов. Однако наиболее значительный шаг вперед смог сделать лишь Александр де Шанкуртуа в 1862 г. После выступления Канниццаро на Международном конгрессе химиков в Карлсруэ (1860 г.) Шанкуртуа выдвинул идею спирального расположения элементов в зависимости от их атомной массы. Однако эти идеи не привлекли к себе внимания ученых [81] Зато невозможно назвать ни одного значительного историко-химического исследования, где бы модель Шанкуртуа не фигурировала под различными названиями типа "земная спираль", "земной винт", "винтовая линия", "теллурический винт" и др.- Прим. ред.

.

В 1865 г. Уильям Одлинг опубликовал таблицу, в которой элементы были сгруппированы по некоторой "родственной" взаимосвязи, например азот, фосфор, мышьяк и висмут или кислород, сера, селен и теллур.

В 1863-1865 гг. аналогичные попытки были предприняты Джоном Ньюлендсом, который предложил так называемое правило октав. Ученый расположил элементы от водорода до тория в соответствии с увеличением их атомной массы и дал им номера от 1 до 56. Разделив их на восемь групп по семь элементов в каждой, Ньюлендс показал, что после каждого седьмого элемента их свойства повторяются, но в несколько измененном виде.

Л. Мейер и Д. И. Менделеев

По-видимому, критическое отношение ко всем упомянутым выше попыткам классификации элементов сдерживало Лотара Мейера. В 1864 г. в книге "Современные теории химии" он предложил расположить элементы по группам [44]. В 1868 г. Мейер составил общую систему элементов, но опубликовал ее только в 1870 г. [82] См. об этом [180, с. 129-134].- Прим. ред.

, уже после появления работы Д. И. Менделеева "Опыт системы элементов, основанной на их атомном весе и химическом сходстве" [45] [83].

Д. И. Менделеев и Л. Мейер присутствовали на Международном химическом конгрессе в Карлсруэ (1860 г.), и оба отмечали впоследствии, что доклад Канниццаро "Об атомных и молекулярных весах" сыграл большую роль в их работе над периодической системой.

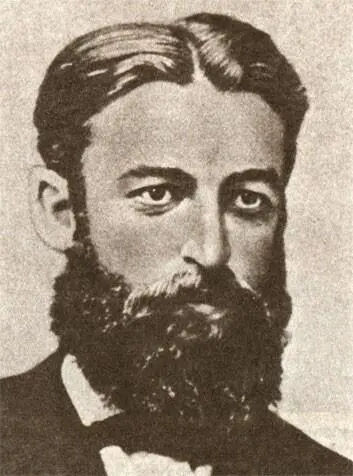

Лотар Мейер (1830-1895)

Лотар Мейер (1830-1895) родился близ Ольденбурга в семье врача. Химическое образование он получил в лаборатории Бунзена, где двумя годами позднее работал и Д. И. Менделеев. В последующие годы Л. Мейер был профессором в университетах Эберсвальда, Карлсруэ и Тюбингена. Впервые Мейер обратил на себя внимание химиков в 1859 г., когда он, работая в Университете г. Бреслау, опубликовал историко-критический анализ химических воззрений от Бертолле до Берцелиуса.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Жорж Вигарелло - История тела Том 2 [От Великой французской революции до Первой мировой войны]](/books/1081096/zhorzh-vigarello-istoriya-tela-tom-2-ot-velikoj-fran.webp)