Вильгельм Штрубе - Пути развития химии. Том 2. От начала промышленной революции до первой четверти XX века

- Название:Пути развития химии. Том 2. От начала промышленной революции до первой четверти XX века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1984

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вильгельм Штрубе - Пути развития химии. Том 2. От начала промышленной революции до первой четверти XX века краткое содержание

Пути развития химии. Том 2. От начала промышленной революции до первой четверти XX века - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Карл Фридрих Мор (1806-1879)

Карл Фридрих Мор родился в 1806 г. в г. Кобленце в семье аптекаря [137] . После обучения фармации в Бонне, Гейдельберге и Берлине он вернулся в Кобленц, работал в аптеке отца и попутно занимался физикой. В 1837 г. он выдвинул идею закона сохранения энергии — того самого, который через пять лет Р. Майер сформулировал более точно. Мор регулярно переписывался с Либихом и другими известными учеными. В политике он придерживался республиканских взглядов и поддерживал революционное движение 1848 г. Долгое время Ф. Мор руководил собственным предприятием по производству минеральных удобрений. Лишь после краха этого предприятия Мор перешел на преподавательскую работу. С 1866 г. он стал профессором химии и фармации в Бонне. Умер Мор в 1879 г.

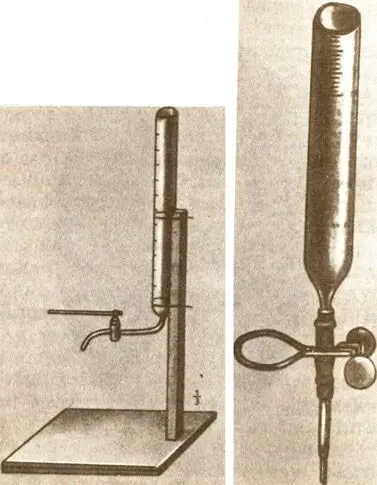

О своем учебнике и своем вкладе в химико-аналитические методы титрования Мор писал: "Большие затруднения метода заключались в том, что для титрования использовались растворы разной силы. В результате работы химиков в их лабораториях скапливались склянки с различными растворами. Каждый создатель метода использовал для титрования растворы или просто любой силы, или такие, которые только в какой-то степени составляли простое соотношение с исследуемым веществом. Чтобы выйти из этого затруднения, я ввел собственную систему, которая составила единое целое с методом расчета. Теперь для титрования используются определенные растворы двух видов. В их литре содержится либо атом (наименьший вес атома, выраженный в граммах), либо десятая часть атома действующего вещества" [62, с. VII]. Мор ввел в употребление растворы нормальной концентрации. Он стал применять новые методы и оборудование. Его имя носят методы определения железа и хлора, а также весы, зажим и бюретка с зажимом. Учебник Мора был рассчитан на химиков, инженеров, агрономов, работников монетных дворов. Книга содержала 104 гравюры на дереве, и в приложении были даны таблицы для расчета. Преимуществами объемного метода Мор считал экономию времени и труда химиков, а также точность [138].

Бюретки Мора с краном и зажимом (1855 г.)

Сабадвари пишет, что в книге Мора были показаны "основные классические методы, лучшая аппаратура", которые в последующие десятилетия постепенно получили дальнейшее развитие [50, с. 257]. В начале XX в., по мнению Сабадвари, титриметрия стала "важнейшим, ниболее часто применяемым методом аналитической химии" [50, с. 271].

Открытие химических элементов [139]

"Прошу Вас, будьте любезны передать господину министру мою благодарность и уведомить его, что не имею никакой нужды в ордене, но весьма нуждаюсь в лаборатории".

Пьер Кюри [95, с. 156]От водорода до иридия

В тот период, когда благодаря системе Лавуазье определились понятия "элемент" и "соединение", было известно только около 20 элементов. В течение последующих 120 лет было открыто около 70 элементов [140]. Поле деятельности химии расширилось во много раз, поскольку открытие элементов и их соединений предоставило многочисленные новые возможности для развития и теории, и практики.

Открытие элементов было тесно связано с достижениями аналитической химии. При этом важную роль сыграла модернизация лабораторного оборудования — посуды, системы сосудов, паяльных трубок, весов, спектроскопов и др.

В "Письмах о химии" [2] Либих писал: "Без стекла, пробки, платины и каучука мы, может быть, находились бы еще и теперь на половине дороги. Во времена Лавуазье по причине дороговизны аппаратов только немногие и притом весьма богатые люди могли производить химические исследования". Либих превозносил "удивительные свойства стекла: прозрачное, твердое, бесцветное, неизменяющееся от влияния кислот и большинства жидкостей, стекло при известной температуре мягче и гибче воска и принимает в руках химика перед пламенем масляной лампы форму и вид всех приборов, необходимых ему для опытов". О пробке Либих писал: "Представьте себе мягкую, в высочайшей степени эластичную массу, которую сама природа напитала веществом, стоящим по свойствам своим между воском, салом и смолою... Посредством пробки мы соединяем узкие отверстия с широкими, а с помощью пробки и каучука приготовляем самые сложные стеклянные приборы, не имея притом надобности в меднике и механике, винтах и кранах. Приборы химика дешевы, точно так же как и скоро могут быть приготовлены и возобновлены" [2 (в переводе Алексеева, с. 130-131)].

Изобретение пневматической ванны с ртутью, используемой в качестве жидкого затвора, сыграло большую роль в развитии газового анализа и открытии четырех элементов (1766-1774 гг.) [141].

В 1766 г. Г.Кавендиш открыл водород. При действии соляной и серной кислот на цинк, железо и олово он получил горючий газ, который не растворялся в воде, щелочах, аммиаке и был в 11 раз легче воздуха и в 9000 раз легче воды.

В 1772 г. Д. Резерфорд открыл азот. Он проводил анализы воздуха, оставшегося после сожжения в нем ряда веществ. В таком воздухе содержался диоксид углерода, который определялся по помутнению известковой воды. Оставшийся объем Резерфорд охарактеризовал как газ с поразительными свойствами: "Он душит пламя и дыхание". Кавендиш и Пристли примерно в то же время также обнаружили азот, но Резерфорд первым сообщил о своем открытии.

В 1774 г. Д. Пристли открыл кислород. Направив пучок солнечных лучей на красный оксид ртути, помещенный в стеклянный сосуд с ртутным затвором, Пристли обнаружил выделение газа. Этот газ не растворялся в воде, а слабо тлеющая лучинка разгоралась в нем ярким пламенем. Одновременно кислород был открыт и Шееле [142], который описал его поразительные свойства, но опубликовал свои результаты несколько позже, чем Пристли.

В конце XVIII и начале XIX вв. было открыто около 15 элементов, причем большую роль в этих открытиях сыграло использование паяльной трубки, которая была введена в аналитическую практику в XVIII в. Паяльную трубку в анализе веществ широко применяли И. Крамер, И. Потт, А. Маргграф, а также шведские минералоги А. Кронштедт и Т. Бергман [143].

В 1779 г. Т. Бергман опубликовал книгу, в которой привел подробные сведения о пользовании паяльной трубкой. Преимуществами проведения анализа с помощью паяльной трубки Бергман считал, во-первых, использование лишь небольших количеств вещества и, во-вторых, отсутствие потребности в печах. Для анализа нужна была только свеча или лампа. В качестве флюса Бергман предлагал использовать натрий-аммонийфосфат, соду и буру. Основой (подложкой) служили древесный уголь, металлический тигель, серебряные и золотые пластинки.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Жорж Вигарелло - История тела Том 2 [От Великой французской революции до Первой мировой войны]](/books/1081096/zhorzh-vigarello-istoriya-tela-tom-2-ot-velikoj-fran.webp)