Вильгельм Штрубе - Пути развития химии. Том 2. От начала промышленной революции до первой четверти XX века

- Название:Пути развития химии. Том 2. От начала промышленной революции до первой четверти XX века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1984

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вильгельм Штрубе - Пути развития химии. Том 2. От начала промышленной революции до первой четверти XX века краткое содержание

Пути развития химии. Том 2. От начала промышленной революции до первой четверти XX века - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Лекок де Буабодран обнаружил галлий с помощью искровой спектроскопии. Он сообщил, что при химическом исследовании цинковой обманки были замечены признаки примеси еще какого-то элемента. Прибавив к хлоридно-сульфатному раствору металлический цинк, ученый выделил очень незначительное количество нового вещества. Получив спектр этого вещества, Лекок де Буабодран обнаружил в нем узкую фиолетовую линию. Он сделал вывод о существовании какого-то неизвестного элемента, который в честь кельтского названия Франции был назван им галлием. Из 400 кг исходного материала путем электролитического разложения аммонийно-сульфатного раствора Лекок де Буабодран получил на платиновом катоде 75 г нового элемента, удельный вес, атомная масса, атомный объем и температура плавления которого почти полностью совпали со значениями, предсказанными Менделеевым для "экаалюминия".

Инертные газы и радиоактивные элементы [163]

В 1890-е годы с помощью спектрального анализа был открыт еще ряд элементов. Определяя плотность азота, английский ученый Дж. Рэлей обнаружил, что азот, выделенный при перегонке жидкого воздуха, всегда был тяжелее азота, полученного, например, из нитрита аммония. Он сообщил об этом коллеге и соотечественнику У. Рамзаю, и оба решили выяснить причину расхождения. Они обнаружили, что после отделения из жидкого воздуха азота и кислорода остается еще какой-то газ. (Это еще за 100 лет до них наблюдал Кавендиш.) Неизвестный газ имел большую плотность, а в спектре его наблюдался ряд красных и зеленых линий, которые не соответствовали ни одному из известных до сих пор элементов. Из-за отсутствия способности у этого газа к образованию соединений с другими элементами он был назван аргоном [164]. Позднее аргон был обнаружен в минеральных водах и метеоритах. В 1894 г. Рэлей и Рамзай установили, что в атмосферном воздухе на долю аргона приходится 0,93% (по объему).

Уильям Рамзай (1852-1916)

Уильям Рамзай родился в 1852 г. в Глазго в семье инженера. В четырнадцатилетнем возрасте он начал изучать в университете литературу, но вскоре заинтересовался математикой, а затем химией. В 1870 г. для продолжения образования Рамзай поехал в Гейдельберг к Бунзену, а потом в Тюбинген к Фиттигу. В 1872 г. он стал ассистентом технической химии в Глазго, а через два года — ассистентом-преподавателем и должен был заниматься главным образом медициной. В 1880 г. Рамзай получил кафедру химии в Бристольском университете, в 1887 г.- в Лондонском университете. Работы, которые привели к открытию инертных газов, он начал в 1894 г. Двумя годами позже Рамзай посетил французского физика А. Беккереля в Париже. После того как супруги Кюри открыли радий, Рамзай занялся исследованием радиоактивности. Он открыл эманацию [165] радия и обнаружил ее превращение в гелий. Занимаясь исследованием возможности использования радия для лечения раковых заболеваний, Рамзай сам заболел раком и умер в 1916 г.

В 1867 г. спектроскоп был применен для исследования хромосферы [166]. При этом были обнаружены новые линии, которые не могли быть отнесены ни к одному из найденных на Земле элементов. Э. Франкленд и Дж. Локьер назвали элемент гелием [167].

В 1895 г. американский исследователь У. Гиллебранд обнаружил в редко встречающемся минерале клевеите [168]газ и передал его для изучения Рамзаю. Поначалу Рамзай решил, что имеет дело с аргоном, однако в спектре этого газа он обнаружил ярко-желтые линии, такие же, как были зафиксированы в солнечном спектре и идентифицированы как линии гелия. Позднее гелий был открыт также и в других минералах, обычно в тех, которые содержали уран. После открытия радиоактивности причина этого стала ясна: гелий был продуктом распада радиоактивных элементов (см. ниже).

Ни для аргона, ни для гелия в периодической системе не было предусмотрено места. Поэтому по поводу их существования у ученых было много сомнений, однако Рамзай считал эти сомнения необоснованными и предложил поместить эти элементы в дополнительную, восьмую группу.

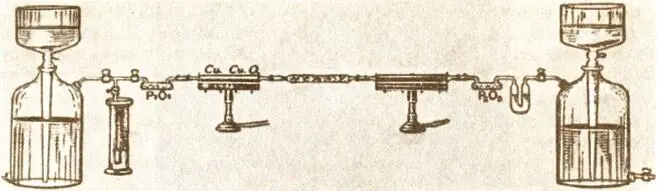

Прибор У. Рамзая для разделения атмосферного азота и кислорода (1896 г.)

Сравнивая их атомные массы с положением в системе, он нашел, что должны существовать еще три инертных газа: один, с атомной массой 20, должен находиться между гелием и аргоном, а два других, с атомными массами 82 и 129,- после аргона.

Совместно со своим другом М. Траверсом Рамзай занялся поисками предполагаемых элементов. В 1896-1898 гг. их усилия увенчались успехом: они открыли неон (атомная масса 20,19), криптон (атомная масса 82,9) и ксенон (атомная масса 130,2).

Из-за неспособности инертных газов образовывать химические соединения [169]их объединили в особую, нулевую группу периодической системы. Д. И. Менделеев в 1905 г. приветствовал такое расширение периодической системы. Еще в 1869 г. он говорил о том, что число элементов, стоящих вблизи водорода, может быть увеличено.

Конец XIX в. ознаменовался открытием элементов, отличавшихся от всех прежде известных тем, что они обладали способностью испускать особые лучи. Это было совершенно необычное явление (названное по предложению М. Склодовской-Кюри радиоактивностью [170]). Поэтому, когда супруги Кюри сообщили о существовании двух неизвестных радиоактивных элементов, большинство ученых не поверили им.

В 1895 г. В. Рентген открыл Х-лучи, названные впоследствии его именем (рентгеновские лучи). Год спустя А. Беккерель доказал, что соли урана также испускают подобные лучи: они вызывали потемнение фотопластинок, завернутых в черную бумагу, и разряжали электроскоп. Этим "урановым излучением" заинтересовалась Мария Склодовская-Кюри и занялась более детальным его исследованием.

Пьер Кюри (1859-1906) и Мария Склодовская-Кюри (1867-1934)

Мария Склодовская-Кюри родилась в 1867 г. в Варшаве в семье преподавателя гимназии. После окончания гимназии изучала физику и химию в Париже. Там же познакомилась с Пьером Кюри и вышла за него замуж. Пьер Кюри родился в 1859 г. в Париже и ко времени их женитьбы был преподавателем Высшей физической школы. Для эксперимента с радием в распоряжение супругов Кюри руководство Школы предоставило помещение бывшего анатомического театра. Все попытки супругов Кюри в течение четырех лет заинтересовать своей работой университет или академию оказывались безуспешными, поскольку официальные представители науки не были сторонниками идей Марии и Пьера Кюри. Однако супруги Кюри не падали духом: ни отсутствие денег, ни болезни не могли отвлечь их от задуманной работы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Жорж Вигарелло - История тела Том 2 [От Великой французской революции до Первой мировой войны]](/books/1081096/zhorzh-vigarello-istoriya-tela-tom-2-ot-velikoj-fran.webp)