Вильгельм Штрубе - Пути развития химии. Том 2. От начала промышленной революции до первой четверти XX века

- Название:Пути развития химии. Том 2. От начала промышленной революции до первой четверти XX века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1984

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вильгельм Штрубе - Пути развития химии. Том 2. От начала промышленной революции до первой четверти XX века краткое содержание

Пути развития химии. Том 2. От начала промышленной революции до первой четверти XX века - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Изучая радиоактивность, Мария и Пьер Кюри использовали созданный ранее Пьером Кюри и его братом электроскоп. Их интересовало, существуют ли помимо урана другие радиоактивные элементы, и вскоре они обнаружили такой элемент: им оказался торий. Продолжая исследования, супруги Кюри обнаружили, что настуран (урановая смолка) [171]и халколит обладают более сильной радиоактивностью, чем можно было ожидать в соответствии с содержанием в этих рудах урана и тория. Отсюда ученые сделали смелый вывод о том, что такая более сильная радиоактивность должна быть вызвана наличием какого-то еще неизвестного элемента.

При разделении урановой руды были получены две фракции; одна содержала висмут, другая — барий, причем обе были более радиоактивными, чем уран. Из этого Мария и.Пьер Кюри в 1898 г. сделали вывод о существовании еще неизвестных радиоактивных элементов. Поскольку бариевая фракция была особенно радиоактивна, то ученые пришли к выводу, что именно в ней следует искать предполагаемые элементы. Так супруги Кюри обнаружили полоний и радий.

Исходным материалом для их исследований послужила урановая руда. Кюри обрабатывали эту руду кипящим концентрированным содовым раствором. Нерастворившийся при этом остаток они промывали водой и обрабатывали соляной кислотой. Остаток, содержащий радий, они обрабатывали подобным же образом еще много раз. Из солянокислого раствора при действии серной кислоты осаждались сульфаты радия и бария. Для очистки радия Кюри переводили сульфаты в хлориды, которые потом разделяли путем фракционной кристаллизации. Из насыщенного раствора смеси в первую очередь выделялся более трудно растворимый хлорид радия. В результате более чем четырехлетней работы (около 10 000 дробных кристаллизации провели они, чтобы отделить сопутствующие элементы от радия) супруги Кюри из нескольких тонн урановой руды получили 0,1 г хлорида радия. 28 марта 1902 г. Кюри опубликовали сообщение об определении относительной атомной массы радия, равной 225,9. Спустя восемь лет М. Кюри со своим сотрудником А. Дебьёрном провела электролиз хлорида радия и получила металлический радий.

Способность испускать лучи стала признанным способом доказательства радиоактивности вещества. В 1899 г. Дебьёрн обнаружил еще один радиоактивный элемент — актиний [172].

Проблема радиоактивности заинтересовала и английских ученых Э. Резерфорда и Ф. Содди. Они решили выяснить, не сопровождается ли это излучение какими-либо еще процессами. Им удалось доказать, что при этом образуется эманация, позднее получившая название радон. При этом ученые обнаружили, что эманация сама превращается в гелий [173].

Этими открытиями закончился период "классической химии" и начался новый период, который часто называют веком атома. Возможно, последующие поколения будут рассматривать период классической химии как переходный.

Заканчивая обзор истории открытия элементов, следует добавить, что в 1905-1907 гг. Ж. Урбен и А. Вельсбах открыли редкоземельный металл лютеций. В 1918 г. О. Ган и Л. Майтнер открыли протактиний, обнаруженный незадолго до них также Ф. Содди и Д. Кранстоном. В 1923 г. Г. Хевеши и Д. Костер, применив новый метод рентгеноскопии, открыли гафний. Спустя 3 года немецкие ученые В. Ноддак, И. Такке, О. Берг предсказали существование рения, а в 1925 г. он был с достоверностью обнаружен экспериментально Вальтером и Идой Ноддаками [174]. Элемент с порядковым номером 87 был найден в 1939 г. М. Переем и получил название "франций". Двумя годами ранее был обнаружен элемент под номером 43 — технеций, а в 1945 г.- элемент 61-прометий [175]. Последние два элемента были получены искусственным путем в виде радиоактивных изотопов.

Анализ и синтез органических веществ

Нет искусства столь же трудного, как искусство наблюдения: это свойство образованного трезвого ума и большого опыта, который приобретается только практикой.

Юстус Либих [33, с. 19]Количественный анализ органических веществ. Элементный анализ [176]

Уже в течение нескольких столетий было известно, что при сгорании органических веществ, например парафина или спирта, образуется вода. Этот процесс изучали И. Ван Гельмонт и Р. Бойль. Позднее Дж. Пристли и К. Шееле установили, что при горении парафина, кроме того, образуется углекислый газ ("углекислота").

Установив, что "углекислота" состоит из углерода и кислорода, а вода — из водорода и кислорода, Лавуазье стимулировал систематические исследования состава органических веществ. При качественном анализе органических веществ он находил в них углерод и водород, а иногда и азот [177]. В конце XVIII в. Бертолле более наглядно показал, что органические вещества, особенно животного происхождения, действительно содержат азот.

Для определения элементного состава органических веществ Лавуазье подвергал эти вещества превращению таким образом, чтобы элемент или группы элементов, входящие в состав этих веществ, образовывали при этом известные химикам соединения. Так, наличие азота Лавуазье доказывал образованием аммиака, наличие фосфора и серы — превращением их соответственно в фосфорную и серную кислоты [178].

Тот факт, что из немногих элементов (углерода, водорода, кислорода, азота и др.) образуется бесконечное количество органических веществ, вызывал у ученых большое удивление. Они зачастую не были в состоянии понять, как из одних и тех же элементов могли состоять листья, цветы, мясо, кровь, кости и т.д. Видимо, элементы должны были присутствовать в веществах в различных количествах. Эта идея привела к созданию элементного анализа. Его первоначальная методика тоже была разработана Лавуазье. Лавуазье сжигал вещество и изучал продукты его сгорания. Легко сгорающие вещества он сжигал под заполненным определенным объемом кислорода колпаком с ртутным затвором. Таким способом Лавуазье смог определить объем образующегося углекислого газа и установить оставшееся количество кислорода, а по этим данным рассчитать количества углерода, водорода и кислорода в исследуемом веществе.

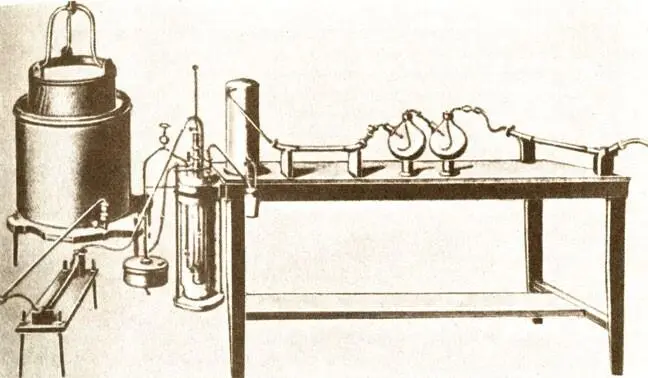

Прибор А. Лавуазье для анализа органических веществ

Плохо горящие вещества Лавуазье смешивал с соединениями, которые при нагревании легко выделяли кислород, например с оксидом ртути. Это способствовало полному сгоранию исследуемого образца. Тем самым Лавуазье разработал принципиальные основы органического анализа. Правда, он не успел опубликовать многие из этих результатов; они были обнаружены в лабораторном журнале Лавуазье только через четыре года после его смерти.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Жорж Вигарелло - История тела Том 2 [От Великой французской революции до Первой мировой войны]](/books/1081096/zhorzh-vigarello-istoriya-tela-tom-2-ot-velikoj-fran.webp)