Вильгельм Штрубе - Пути развития химии. Том 2. От начала промышленной революции до первой четверти XX века

- Название:Пути развития химии. Том 2. От начала промышленной революции до первой четверти XX века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1984

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вильгельм Штрубе - Пути развития химии. Том 2. От начала промышленной революции до первой четверти XX века краткое содержание

Пути развития химии. Том 2. От начала промышленной революции до первой четверти XX века - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

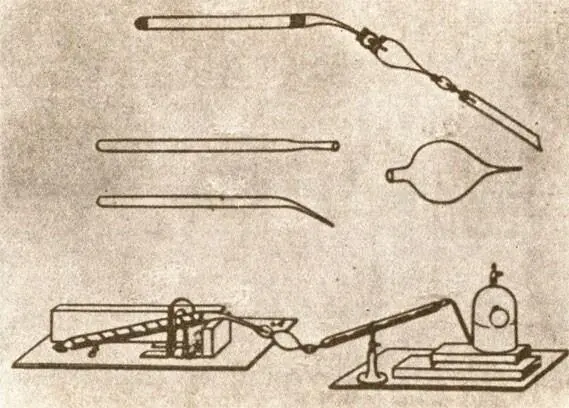

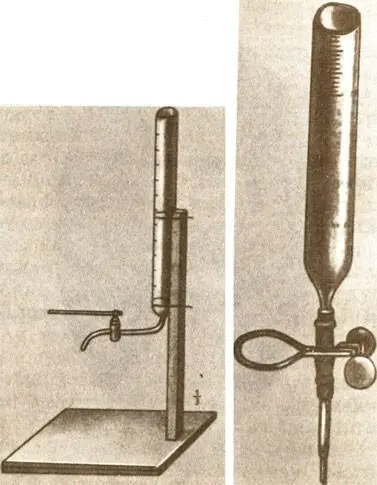

Прибор Й. Берцелиуса для сжигания органических веществ (1821 г.)

Другие химики, в частности Дж. Дальтон и Т. Соссюр, не были знакомы в деталях с методом Лавуазье. Поэтому, когда они сжигали смесь паров исследуемого вещества с кислородом, их опыты были менее удачными. В начале XIX в. Ж. Л. Гей-Люссак и Л. Тенар предложили более удобный метод анализа: они сжигали органическое вещество в присутствии хлората калия. В 1815 г. Гей-Люссак усовершенствовал этот метод, применив в качестве окислителя оксид меди. Исходя из количества полученного углекислого газа и объема кислорода, Гей-Люссак рассчитывал содержание углерода, водорода и кислорода в исследуемом соединении.

Кали-аппарат Либиха для элементного анализа

Берцелиус усовершенствовал элементный анализ, предложив смешивать органическое вещество с хлоратом калия (с бертолетовой солью) и хлоридом натрия, а затем постепенно разлагать их. Таким образом, он предложил определять не только углекислоту, но и воду, используя для этого хлорид кальция в качестве поглотителя. Важной составной частью аналитического прибора Берцелиуса была трубка для сжигания, которую Берцелиус в отличие от Гей-Люссака и Тенара располагал не вертикально, а горизонтально. Поэтому ее можно было нагревать непрерывно по отдельным участкам. Лучших результатов Берцелиус добился также потому, что содержание водорода в веществе он рассчитывал не косвенным путем (по количеству израсходованного кислорода), а взвешивая водород в виде соединения его с кислородом, т.е. в виде образовавшейся при этом воды.

И тем не менее метод Берцелиуса был сложным, а анализ длился долго. Только "мастера анализа" добивались при этом довольно приемлемых результатов. Поэтому количество анализов органических веществ в то время было невелико. Эта ситуация изменилась после того, как Ю. Либих изобрел кали-аппарат.

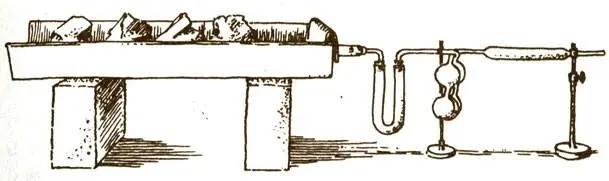

Кали-аппарат с газовым нагревом (1900 г.)

Кали-аппарат был основным прибором для элементного анализа в течение 100 лет, претерпев за это время лишь небольшие усовершенствования (например, во второй половине XIX в. нагревание стали осуществлять не раскаленным углем, а газом; позднее был изменен способ сжигания вещества — сжигание стали проводить в токе кислорода, хотя этот метод был предложен еще Лавуазье; см. выше). В основном же принцип элементного анализа оставался неизменным. Кали-аппарат обладал многими преимуществами. Одно из них — простота проведения анализа (с аппаратом мог работать даже лаборант). Второе преимущество — быстрота и точность проведения анализа. Таким образом, кали-аппарат, впервые описанный Либихом в 1831 г., стал волшебным ключом к разгадке тайн состава органических веществ [68, с. 1-43].

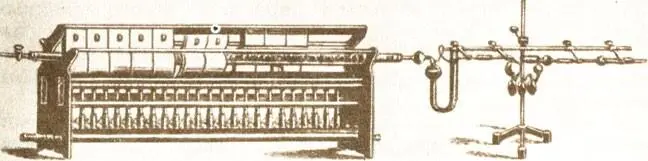

Прибор Дюма для определения азота

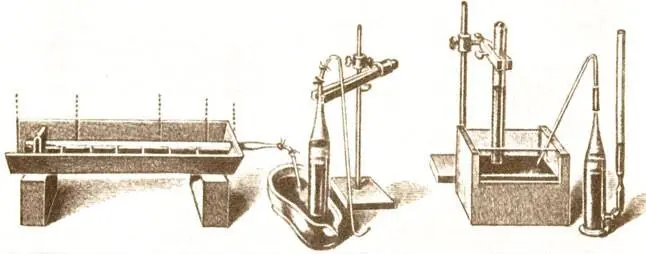

В своем приборе Либих широко использовал аналитический метод Берцелиуса, заключающийся в определении количества углерода в соединении по весу образующегося при анализе углекислого газа. Однако Либих значительно усовершенствовал прибор, впервые предложенный Берцелиусом: во-первых, разделил печь на участки, во-вторых, применил трубку с оттянутым концом и, наконец, предложил использовать кали-аппарат. Нагревание трубки для сжигания, в которую помещалось органическое вещество, производилось раскаленным древесным углем (и в методе Либиха этот нагрев мог хорошо регулироваться). По окончании сжигания оттянутый конец трубки отламывался и через трубку прогонялся воздух для удаления из нее остатков продуктов сгорания. В шарообразной части аппарата был налит раствор едкого кали, который мог поглощать большие количества углекислого газа. Перед ним располагалась наполненная хлоридом кальция трубка, поглощавшая водяные пары. Для точного анализа органических соединений, содержащих только углерод, водород и кислород, кали-аппарат был идеальным прибором. Многочисленные данные, полученные на установках, привели ученых к выводу, что состав органических соединений тоже можно выразить совершенно определенными целочисленными весовыми соотношениями.

Схема органического элементного анализа (Брокгауз, 1919 г.)

В том же 1831 г., когда Либих продемонстрировал свой прибор, Ж. Дюма предложил очень эффективный способ определения азота в органических соединениях. Дюма наполнил эвдиометр раствором для поглощения углекислого газа. Конец трубки был наполнен карбонатом свинца. Ток выделявшегося при его нагревании углекислого газа захватывал и другие газы, образующиеся при сгорании органических соединений [69].

Ф. Фаррентрап и Г. Билль (1841 г.), а также И. Кьельдаль (1888 г.) в дальнейшем усовершенствовали этот метод. Фаррентрап и Билль нагревали исследуемое вещество вместе с гидроксидом бария. Образующийся при этом аммиак они пропускали через раствор соляной кислоты и осаждали его из этого раствора хлоридом платины [179]. Кьельдаль предложил использовать для анализа специальные колбы (впоследствии они стали называться колбами Кьельдаля).

В дальнейшем рассмотренный здесь метод анализа оказался очень важным при исследовании белков [70].

Синтез органических веществ [180]

Если бы однажды удалось превратить уксусную кислоту в спирт, а из последнего получить сахар и гликоген [181], то мы были бы, очевидно, в состоянии собирать искусственным путем самые главные составные части растительного мира из фрагментов, имеющих к ним отдаленное отношение.

Г. Кольбе [75]Цель синтетической химии — создание сложных веществ из элементов или простых химических соединений для применения их в практике (в том числе и в промышленности) и для теоретических исследований.

Еще в древние времена предпринимались попытки получать и улучшать природные вещества. В XVIII в. в период меркантилизма [182]для уменьшения зависимости промышленности от импорта сырья создавались промышленные общества и даже назначались государством премии за получение заменителей таких заморских редкостей, как кофе или какао. При этом, конечно, речь шла о создании именно заменителей продуктов питания (суррогатов), а не о синтезе искусственных органических веществ. Последнее вообще считалось невозможным, поскольку в соответствии с положениями теории витализма [183]предполагалось, что органические вещества могут создаваться только в растительных или животных организмах. Сообразно с положениями этой теории в растениях и животных действует "жизненная сила". Только под ее влиянием могут образовываться сложные органические вещества.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Жорж Вигарелло - История тела Том 2 [От Великой французской революции до Первой мировой войны]](/books/1081096/zhorzh-vigarello-istoriya-tela-tom-2-ot-velikoj-fran.webp)