Вильгельм Штрубе - Пути развития химии. Том 2. От начала промышленной революции до первой четверти XX века

- Название:Пути развития химии. Том 2. От начала промышленной революции до первой четверти XX века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1984

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вильгельм Штрубе - Пути развития химии. Том 2. От начала промышленной революции до первой четверти XX века краткое содержание

Пути развития химии. Том 2. От начала промышленной революции до первой четверти XX века - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В лабораториях Ф. Вёлера в Гёттингене, Р. Бунзена в Гейдельберге, Р. Фрезениуса в Висбадене, О. Л. Эрдмана в Лейпциге последовали примеру преподавания в Гиссенском университете. Однако в самых крупных немецких государствах — Пруссии [192]и Австрии — химическое образование оставалось довольно отсталым. Поэтому Либих подвергал критике застой в развитии химии в этих странах. Изменения там произошли только после революции 1848 г. [193][87].

Во второй половине XIX в. были созданы новые химические институты в Берлине, Бонне и Лейпциге, которые по сравнению с уже существовавшими были значительно крупнее и оснащены более современным оборудованием. Значение химико-технического образования еще более возросло благодаря созданию высших химических школ в ряде городов: в Аахене (1870 г.), Дрездене (1875 г.), Мюнхене (1877 г.), Берлине (1879 г.), Киле (1880г.), Страсбурге (1885г.), Гёттингене (1888г.), Гейдельберге (1892 г.), Галле (Халле) (1894 г.), а вскоре и в Вюрцбурге, Бонне, Карлсруэ, Данциге (ныне Гданьск, ПНР.- Ред. ), Бреслау (ныне Вроцлав, ПНР.- Ред .) и т.д.

Лаборатория Й. Я. Берцелиуса была еще похожа на кухню; лаборатория Либиха была вначале тоже так примитивна, что он мог в ней работать только в теплое время года, а все приборы и вещества должен был изготавливать сам. Я. Фольгард так описывал химическую лабораторию того времени: "Посредине, на плите, стоят несколько небольших печек с раскаленным углем; газа в то время еще не было, а пламени спиртовок хватало только для обогрева маленьких приборов. На одном столе в большой фарфоровой чашке выпаривается какаягто жидкость, на другом в огромной стеклянной реторте перегоняется кислота. Вдруг реторта лопается — кислота выливается на раскаленный уголь и мгновенно все помещение наполняется густым дымом и едким паром. Вентиляции нет, быстро распахиваются двери и окна, а учитель и его ученики выбегают на воздух и находятся там до тех пор, пока не рассеется дым" [97, с. 56].

Однако вскоре положение изменилось, и многие созданные в конце XIX в. лаборатории уже отвечали всем требованиям проведения экспериментальных работ (вплоть до середины XX в.).

Прежде всего химики усовершенствовали освещение и вентиляцию. Были сконструированы вытяжные шкафы; до этого длительные работы с плохо пахнущими или "едкими" веществами приходилось проводить не в помещении, а на открытом воздухе. Газовое освещение, появившееся в последней трети XIX в., облегчило условия работы, так же как и создание водопровода (хотя в некоторых лабораториях даже во второй половине XIX в. приходилось вручную качать воду из колодцев).

Электричество стало использоваться для освещения только в конце "классического этапа" развития химии. В Англии Г. Дэви и в России В. В. Петров [194], используя большие батареи Вольта и угольные электроды, получили электрическую дугу. После открытия Фарадеем в 1831 г. явления электромагнитной индукции были созданы достаточно мощные генераторы. После этого в некоторых местах (на маяках, на улицах и заводах) Европы и Америки засветились дуговые лампы.

Однако освещение дуговыми лампами требовало больших затрат, а время их горения было очень кратким. Только создание в восьмидесятых годах XIX в. Томасом Эдисоном [195]ламп накаливания и изобретение в 1906 г. танталовой лампы привели постепенно к замене старых, основанных на горении способов освещения [98]. Керосиновые лампы и газовые фонари оказались последними этапами этой стадии развития освещения. И тем не менее свет свечи до сих пор сохраняет очарование. М. Фарадей в своих прекрасных, крайне интересных для чтения даже сейчас лекциях, которые вышли на немецком языке под названием "История свечи", писал: "Сравните блеск золота и серебра и еще большую яркость драгоценных камней — рубина и алмаза,- но ни то, ни другое не сравнится с сиянием и красотой пламени. И действительно, какой алмаз может светить как пламя? Ведь вечером и ночью алмаз обязан своим сверканием именно тому пламени, которое его освещает. Пламя светит в темноте, а блеск, заключенный в алмазе,- ничто, пока его не осветит пламя, и тогда алмаз снова засверкает. Только свеча светит сама по себе и сама для себя или для тех, кто ее изготовил" [99, пер. Драгуновой, с. 23-24].

С появлением в лабораториях более совершенного оборудования быстро возросли и расходы на их постройку и содержание. Так, создание лаборатории института Кольбе в 1866- 1868 гг. (по масштабам того времени — крупнейшей) стоило 240 000 марок. В лаборатории было свыше 132 рабочих мест. Пристройка для института, возглавляемого Т. Курцисом, при Гейдельбергском университете в 1892 г. обошлась в 503 000 марок. Строительство корпуса химического института, руководимого Эмилем Фишером, при Берлинском университете, в 1900 г. стоило уже 1 670 000 марок. Помещение этого института было рассчитано на 250 стажеров и 50 сотрудников. На строительство институтов неорганической, органической, технической химии и электрохимии при Высшей технической школе в Ганновере в 1911г. было израсходовано 1537 437 марок.

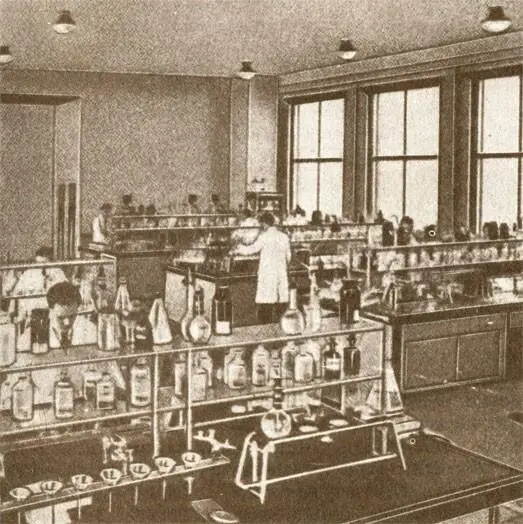

Химическая лаборатория 1890-х годов

К многочисленным расширенным или вновь построенным лабораториям и институтам при университетах в Германии в начале XX в. добавились также лаборатории и институты основанного в 1911г. Общества содействия развитию науки им. кайзера Вильгельма. Финансирование последних осуществлялось богатыми промышленниками, заинтересованными в практическом использовании научных достижений. Вследствие этого институты Общества отличались от институтов при учебных заведениях, поскольку были предназначены не для обучения, а специально для исследовательской работы. В начале XX в. стали возникать научные институты, специализирующиеся на изучении вопросов определенных областей химии: физической химии, биохимии, электрохимии, химии волокнистых веществ, общей химии. Решение проблем химии играло также важную роль в работе созданных при Обществе им. кайзера Вильгельма институтах, занимавшихся исследованием в области биологии, металлургии, переработки угля и кож. Стоимость Института общей химии достигла 1,1 млн. марок, а Института физической химии — 930 тыс. марок. Заработная плата в год у ассистента составляла примерно 1 500 марок; руководитель отдела в химической лаборатории фирмы "Фон Хейден" получал 6000 марок [90].

С появлением новых областей химии продолжали создаваться специализированные институты, например физико-химический, технологический, фармакологический, специальные исследовательские институты при сельскохозяйственных и лесотехнических высших учебных заведениях.

Понимание того, что наука приносит пользу развитию производства, что целенаправленное исследование способствует прогрессу промышленности и сельского хозяйства, что новые и лучшие виды продукции больше ценятся и приносят более высокую прибыль,- все это побудило промышленников к созданию лабораторий на предприятиях. В них проводились и небольшие, и довольно крупные исследовательские работы, на проведение которых выделялись значительные материальные средства.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Жорж Вигарелло - История тела Том 2 [От Великой французской революции до Первой мировой войны]](/books/1081096/zhorzh-vigarello-istoriya-tela-tom-2-ot-velikoj-fran.webp)