Вильгельм Штрубе - Пути развития химии. Том 2. От начала промышленной революции до первой четверти XX века

- Название:Пути развития химии. Том 2. От начала промышленной революции до первой четверти XX века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1984

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вильгельм Штрубе - Пути развития химии. Том 2. От начала промышленной революции до первой четверти XX века краткое содержание

Пути развития химии. Том 2. От начала промышленной революции до первой четверти XX века - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Венцом экспериментальных работ Байера было установление строения индиго и получение синтетического индиго.

К числу работ, предваривших это открытие, относится исследование Байером изатина — продукта окисления индиго- и его синтез. В 1869 г. Байер писал, что. для синтеза индиго следует ввести в бензол двучленную углеродную цепь и атом азота и соединить их между собой. Такой вывод он сделал, изучая нитрокоричную кислоту. В результате многочисленных синтезов ему удалось в 1870 г. получить индоксил, в 1883 г.- индиго, а вслед за этим установить его строение. На установление молекулярного строения и синтеза этих столь необходимых красителей ушло почти два десятилетия, а для создания их промышленного производства понадобилось еще 15 лет. Лабораторный синтез Байера, в котором исходным веществом была коричная кислота, не мог быть внедрен в промышленность из-за высокой стоимости исходного продукта. Только Карлу Хейману удалось разработать рентабельный метод, который в 90-е годы был использован компанией БАСФ и "Предприятиями "Хёхст" по изготовлению красителей". К. Хейман установил, что индиго можно получить при сплавлении фенилгликоколя (фенилглицина) с едким кали [234]. Исходными веществами являлись имеющиеся в достаточном количестве анилин, уксусная кислота, хлор и щелочь.

Тем не менее вначале промышленный эксперимент закончился неудачно: выходы были слишком незначительными, чтобы можно было сбить цены на природный растительный индиго. К этому надо добавить, что рентабельность метода была гарантирована лишь позднее благодаря использованию амида натрия в качестве конденсирующего агента. К. Хейман нашел, что высоких выходов можно достичь при использовании антраниловой кислоты в качестве исходного материала. Вскоре химики начали поиски удобного метода синтеза этой кислоты, которую получали из фталевой кислоты. Наконец, удалось получить фталевую кислоту при нагревании нафталина с концентрированной серной кислотой в присутствии катализатора — солей ртути. К этому времени благодаря контактному методу, использовавшемуся на предприятиях БАСФ, серную кислоту уже можно было получать в больших количествах. В 1897 г. на предприятиях БАСФ началось промышленное изготовление синтетического индиго. На "Предприятиях "Хёхст" по изготовлению красителей" химики вскоре нашли еще один выгодный метод получения индиго, в котором исходными веществами служили бензол или "анилиновое масло".

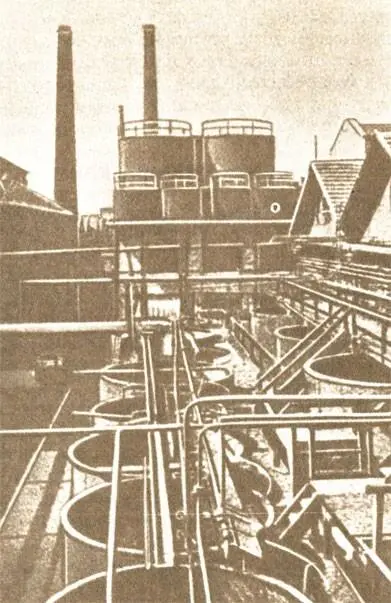

Заводская установка для производства анилиновых красителей (около 1910 г.)

В 1901 г. был открыт другой класс кубовых красителей, которые окрашивали растительные и искусственные волокна без предварительного протравливания. Рене Бон, ведущий химик БАСФ, положил начало синтезу этого вида красителей, создав синий краситель, названный им индантреном. Получали индантрен при щелочном плавлении 2-аминоантрахинона при температуре 150-200° С с добавлением нитрата калия. За этим красителем последовали другие кубовые красители, например флавантрен и пирантрен. Благодаря их светоустойчивости и нечувствительности к влаге они пользовались широким спросом у потребителей.

Искусственные ткани

Стремление исследователей получать аналоги природных веществ путем химических превращений и растущая экономическая потребность в этих веществах привели в конце XIX в. к развитию нового направления в химии — созданию искусственных материалов. Это направление вскоре стало приобретать все большее значение и для промышленности, и для населения. Во второй половине XIX в. численность населения быстро возрастала. Это объяснялось, с одной стороны, достижениями химии и медицины в борьбе с возбудителями болезней, широким использованием профилактических прививок против оспы и других эпидемических заболеваний с высоким уровнем смертности, а с другой — распространением гигиенических навыков у населения. Благодаря применению минеральных удобрений и введению более рациональных способов производства сельскохозяйственной продукции улучшилось питание людей. При этом городское население, численность которого в связи с процессом индустриализации быстро увеличивалась, было в достаточной степени обеспечено продуктами питания.

Сырье для текстильной промышленности (шерсть, лен, хлопок, шелк) также поставлялось сельским хозяйством. Хотя нехватка этих природных продуктов еще не ощущалась, все же, как только были достигнуты успехи в многочисленных синтезах органических веществ, химики начали поиск новых, более дешевых исходных материалов и для текстильной промышленности. Однако только в конце XIX в. Луи Барниго де Шардонне удалось создать новый метод получения искусственных волокон.

Этому предшествовало открытие в 1846 г. Христианом Шёнбейном нитроцеллюлозы и способности ее растворяться в спиртоэфирной смеси. В 1855 г. было обнаружено, что если спиртоэфирный раствор нитроцеллюлозы (коллодий) — густую, сиропообразную жидкость — пропускать через узкие фильеры, то образуются быстро застывающие нити. Однако при этом слишком велика была опасность взрывов раствора нитроцеллюлозы. Только после того, как в 1883 г. И. Свен нашел способ денитрования целлюлозонитратных нитей, появилась возможность разработки удобных методов получения тканей из искусственных волокон. В 1891 г. Шардонне удалось создать в Безансоне первую фабрику по производству искусственного волокна и получить нитрошелк и шелк, названный его именем. И хотя нитрошелк имел существенные недостатки — горючесть и потеря прочности в результате денитрования,- предприятия по производству искусственных волокон начали вскоре создаваться во многих европейских странах.

В 1857 г. Эдуард Швейцер обнаружил, что целлюлоза растворяется в аммиачном растворе гидроксида меди(П) (реактив Швейцера). Образовавшийся раствор отфильтровывали и пропускали через фильеры в кислую осадительную ванну, содержащую серную кислоту, кислые соли и т.п. Таким образом удавалось превратить целлюлозу в нити, С 1899 г. в Германии этим методом стали производить нити, получившие название "блестящий материал" ("гленцштоф").

Другой метод был основан на открытии Пауля Шутценбергера (1865г.): хлопковый подпушек при растворении в ледяной уксусной кислоте в присутствии уксусного ангидрида и катализатора превращался в триацетатцеллюлозу, а затем перерабатывался в ацетилцеллюлозу. В 1913 г. было налажено производство ацетатного шелка. Из ацетилцеллюлозы получали, кроме того, пленку, которая в отличие от нитроцеллю-лозной пленки не воспламенялась.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Жорж Вигарелло - История тела Том 2 [От Великой французской революции до Первой мировой войны]](/books/1081096/zhorzh-vigarello-istoriya-tela-tom-2-ot-velikoj-fran.webp)