Вильгельм Штрубе - Пути развития химии. Том 1. От первобытных времен до промышленной революции

- Название:Пути развития химии. Том 1. От первобытных времен до промышленной революции

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1984

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вильгельм Штрубе - Пути развития химии. Том 1. От первобытных времен до промышленной революции краткое содержание

Пути развития химии. Том 1. От первобытных времен до промышленной революции - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Для развития теоретических представлений того времени весьма важным было использование Бойлем опыта химических ремесел и "экспериментального искусства" в качестве критерия истинности различных обобщений. Бойль достиг выдающихся успехов в "экспериментальном искусстве", особенно в анализе "мокрым путем" и при разработке химических процессов, важных для промышленного производства. Его книги, в особенности, "Химик-скептик" (1661 г.) получили широкое признание. Выдающиеся знания и громадный авторитет позволили Бойлю не только защитить атомистические представления [74] Атомистические воззрения развивались Р. Бойлем в его знаменитой "корпускулярной философии". Об этом подробнее см. Дмитриев И. С.- В кн.: Всеобщая история химии. Становление химии как науки. М.: Просвещение, 1983, с. 25-45.- Прим. перев.

от нападок их противников, но и расширить область применения этих представлений.

Согласно положениям атомистики Бойля, которую часто называют корпускулярной теорией, все вещества состоят из мельчайших частичек. Эти частицы различаются своей формой, размерами и подвижностью. Бойль относился критически и к представлениям античных ученых об элементах, и к взглядам Парацельса. Однако самому ему не удалось выдвинуть принципиально новые идеи о составе веществ. Бойль осознавал несоответствие между принципиальным характером понятия "элемент", применяемым в его время (например, элемент "сера", воплощающий в себе свойство горючести), и многообразием реально существующих веществ. Однако сам ученый не смог разрешить это противоречие. Все же Бойлю удалось приблизиться к формулировке нового понятия элемента, когда он так же, как ранее Юнгиус, утверждал, что элементами могут быть лишь самые "первоначальные, простые и совершенно несмешанные тела". Однако Бойль сомневался, могут ли такие тела существовать на самом деле. Хотя Бойль и не смог решить эту проблему, он рассмотрел широкий круг вопросов, очень важных для дальнейшей разработки представлений об элементах. Последователи Бойля добились впечатляющих успехов в создании теоретических положений химии.

Исследование Бойлем окисления показывает, как сложно было объяснить особенности протекания химических процессов. Подобно многим современникам Бойль заметил, что при прокаливании (окислении) металлы "потребляют" воздух и их вес [масса] благодаря этому увеличивается. Однако химические свойства газообразных веществ в то время не исследовались систематически. Поэтому Бойль не смог выявить взаимосвязи между потреблением воздуха и процессами, происходящими при прокаливании. Он искал объяснение этому явлению с помощью атомистических представлений. По его предположению, вес металла увеличивают проникающие в него "огненные" частицы. Сотрудник Бойля Роберт Гук (1635-1703), напротив, считал, что частицы воздуха по природе такие же, как частицы селитры, проникают в тела при нагревании. Хотя гипотеза Гука значительно ближе к современным представлениям об окислении металлов, в то время еще не было неоспоримых доказательств истинного механизма окисления металлов. Развитие науки часто характеризуется выдвижением новой проблемы и попыткой ее решения. Выдвижение проблемы и привлечение к ней внимания ученых закладывает основы более глубокого познания природы.

Бойлю удалось внести важный вклад и в другую область химии. Речь идет о предпринятом им исследовании "химического средства", рассматриваемого как притяжение и соударение мельчайших частиц ("корпускул"). Развивая представления античных ученых, Бойль считал, что частицы имеют различные формы. Но, в отличие от геометрических форм Платона (треугольников, квадратов и т. д.) и "геометрического" взаимодействия, Бойль полагал, что "корпускулы" связываются механически — за счет специальных форм (застежек, зубцов) и т. д. Н. Лемери в своем учебнике "Курс химии" (1675 г.) систематизировал и развил далее корпускулярные представления, обращая особое внимание на влияние формы и размеров частиц при их взаимодействии. Лемери считал, что частицы кислот, например, имеют особые отростки — "спицы", которые проникают в соответствующие "поры" атомов металлов, растворяющихся в кислотах, или в "поры" щелочей.

Иоганн Иоахим Бехер (1635-1682). [75] Бехер Иоганн Иоахим (1635-1682) — немецкий алхимик и химик-практик, в наиболее известном сочинении "Подземная физика" (1669 г.) описал выделение во время горения "горючей" ("жирной") земли при горении "горючих тел". Это представление было положено впоследствии И. Шталем в основу теории флогистона.- Прим. перев.

В целом, химики в XVI-XVII вв. располагали многочисленными экспериментальными данными, которым они еще не могли дать объяснение. Теоретические модели атомистов XVI-XVII в. были попытками преодолеть устаревшие взгляды и сформулировать представления о протекании химических процессов на основе механистической картины мира. Дальнейшему прогрессу в развитии атомистических представлений способствовали работы Карла Фридриха Венцеля и Иеремии Вениамина Рихтера. Эти ученые считали, что вещества соединяются друг с другом лишь в определенных, неизменных отношениях (К. Венцель "Учение о сродстве тел", 1777 г.). И. Рихтер, который открыл закон нейтрализации [76] В историко-химической литературе этот закон чаще называется законом эквивалентов. Подробнее см.: Джуа М. История химии. 2-е изд.- М.: Мир, 1975, с. 163-164.- Прим. перев.

, писал, что для получения нейтральных солей должны соблюдаться определенные соотношения между составными частями этих солей ("Начальные основания стехиометрии или искусства измерения химических элементов", 1792-1794 гг.).

Основание классической химии

Прежде чем в начале XIX в., благодаря трудам Пруста, Дальтона и Берцелиуса, стало развиваться направление химии, называемое ныне классическим, предстояло решить одну очень важную проблему, а именно понять сущность процессов окисления (и горения). Атомистические представления в механистической форме, в которой они существовали в XVII-XVIII вв., не могли помочь найти ее решение. Косвенно, однако, эту проблему помогли разрешить представления об элементах, развитые еще Парацельсом и Иоганном Иоахимом Бехером.

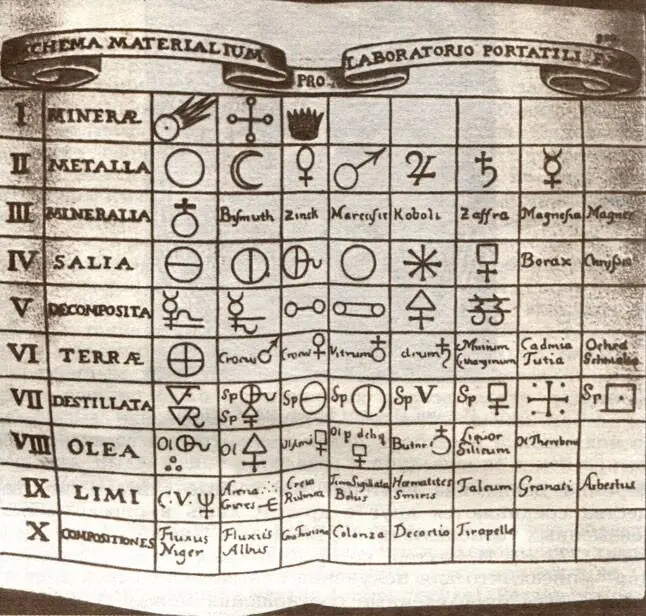

Таблица химических символов, составленная И. И. Бехером

Бехер на основе представлений Парацельса о трех принципах, разработал учение о трех "землях", или трех видах первоматерии, возникавших из одной первичной "земли" ("Подземная физика", 1669 г.). Одна из них — "жирная земля" — сначала соответствовала по смыслу принципу — сере. Однако жирная земля не была идентична сере. Жирная земля ("горючая земля") была "химической субстанцией", которая содержалась во всех горючих и окисляющихся телах. При горении и окислении она выделялась из разнообразных веществ. В отличие от реальной серы жирная земля являлась гипотетическим веществом, которым можно было оперировать при построении различных теорий, не пытаясь обнаружить его экспериментально.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: