Ахрор Мухтаров - Хрестоматия по истории Таджикской ССР

- Название:Хрестоматия по истории Таджикской ССР

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Маориф

- Год:1987

- Город:Душамбе

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ахрор Мухтаров - Хрестоматия по истории Таджикской ССР краткое содержание

Хрестоматия по истории таджикского народа рассчитана на учащихся и преподавателей истории средних школ для использования ими материалов книги не только на уроках, но и на внеклассных занятиях.

В хрестоматию включены, следующие основные виды документов:

1. Документы или источники литературного характера, к числу которых относятся летописи, различные хроники, мемуары, письма, статьи, прокламации и т. д. Среди них особое значение имеют свидетельства очевидцев о событиях прошлого.

2. Документы или источники актового характера. К ним относятся: а) грамоты или акты, т. е. всевозможные договоры и прошения, деловая переписка и т. д.; б) памятники законодательного характера, всевозможные указы, конституционные акты; в) юридические документы, к которым принадлежат следственные дела, различные юридические сделки, купчие, завещания и пр.

Правописание собственных имён, географических названий, социальные и хозяйственные термины сохранены такими, какими они встречаются в извлечённых текстах исторических источников и литературы.

При составлении разделов хрестоматии мы руководствовались работой Б. Г. Гафурова «Таджики» (М., 1972), трёхтомной (в пяти книгах) «Историей таджикского народа» (составлена Институтом истории им. А. Дониша АН Таджикской ССР, (М, 1962 — 1964 гг.), учебником «История Таджикской ССР» для 8 — 10 классов и другими работами по истории таджикского народа. При этом разделы о литературе не включены, так как имеются хрестоматии по истории таджикской литературы для соответствующих классов средней школы.

Хрестоматия завершается словарём по истории, куда вошли термины из текста, снабжённые кратким толкованием, извлечённым из таджикско-русского словаря по истории (составители А. Мухтаров и А. Егани, изд-во «Дониш»).

Хрестоматия по истории Таджикской ССР - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Это объясняется тем, что «туземцы барышники (амбардари) скупили ранее хлеба по дешевой цене и выжидают случая продать возможно дороже. Так, например, по имеющимся сведениям у одного городского жителя имеется запас зерна до 400 батманов и, возможно предполагать, что таких кулаков-туземцев немало и в волостях».

Цена на арчевый валежник «повысилась до того, что сажен дров обходится до 14 руб., — объяснить это можно незначительным количеством имеющегося у барышников валежника, купленного ими до времени воспрещения вывоза его из гор».

Из рапорта пристава Ура-Тюбинского участка от 12 февраля 1893 г. «Чрезмерное повышение цен на пшеницу произошло не вследствие стачки торговцев, из коих постоянных в городе не имеется, — а лишь приезжие из кишлаков, в базарные дни, — но малого подвоза зерна на базар вследствие закупки зерна ранее некоторыми туземцами; так, например, жители г.Ура-Тюбе. 1. Мир Азиз Мир Авазов. 2. М. Сафарбаев 3. Н.Бой Рузибаев 4. Мирбобо Мирашуров. 5. К. Ер Мухаммедов имеют таковой пшеницы при своих помещениях: первый 3200 пуд, второй — 1900 пуд: третий — 1000 пуд, 4-й — 1100 пуд, 5-й — 900 пуд, что составляет более 500 батманов (по 16 пуд), можно полагать, что таких скупщиков (амбардаров) имеется немало и в волостях, которые пользуются случаем получить в зимние месяцы более высокую плату».

Из рапорта пристава Ура-Тюбинского участка от 1 июля 1893 г. «Цены на хлеб в зерне на местном городском базаре значительно возвысились, по объяснению торговых депутатов, вследствие вывоза продуктов в другие города, и не представ ляется надежда на понижение этих цен. Насколько обременительны эти цены для местных жителей, видно из нижеприводимых данных: цена батмана пшеницы: богарной 21 р., трамойной от 16 до 18 р., ячменя 11 р.», сажен арчового валежника 9 р. сажень.

Пристав предлагает ограничить вывоз хлеба в другие места и на цены установить таксы.

2 октября 1893 г. на обороте этого документа пристав приписал: «Факты вполне подтверждаются и что цены на хлеб в зерне повысились настолько, что для городского населения стали крайне обременительными, так например: цена на батман пшеницы: трамойной в настоящее время от 25 до 26 р., богарной 28 р. и ячменя — 16 р. 80 к.

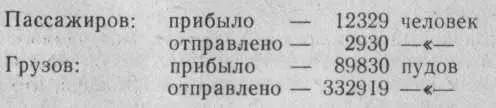

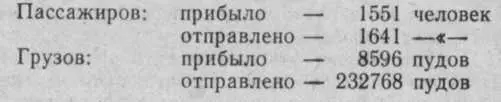

6. Перевозка из России в Северный Таджикистан и обратно пассажиров и грузов в 1900 г

В 80-х годах XIX в. началось строительство железной дороги в Средней Азии. «Закаспийская дорога, — писал В. И. Ленин, — стала «открывать» для капитала Среднюю Азию». (В. И. Ленин, соч., т. 5, стр. 74).

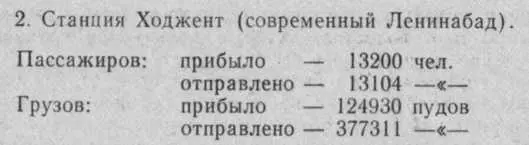

К 1900 г. на трех станциях мы видим следующий грузооборот и движения пассажиров (см. «Путеводитель по Туркестану и Среднеазиатский железной дороге», под ред. А. И. Димитриева — Мамонова, СПб., 1903, с. 344). Вывоз товаров из каждой станции превышает ввоз и свидетельствует о специализации отдельных районов в производстве того или иного продукта. Кроме того, вывозимые предметы являются ярким примером того, как Средняя Азия служила царизму и русским капиталистам источником сырья.

1. Станция Черняево (современная Урсатьевская), через которую в. основном отправлялись грузы Ура-Тюбинского участка.

из них: пшеницы — 134934 пудов, кишмиша — 96286 пудов и сушеных фруктов — 10719 пудов.

из них: кишмиша — 78005 пудов, сушеных фруктов — 76766

пудов, хлопка: — 102120 пудов, шелка и коконов — 1354 пудов.

3. Станция Драгомирово (на территории современного Пролетарского района Таджикской ССР).

7. Вытеснение ремесленной продукции русскими промышленными товарами

Проведение железной дороги, наряду с положительным значением, для культурно-экономического развития Средней Азии имело и отрицательные стороны. Массовый ввоз в Среднюю Азию русских фабричных изделий разорял некоторых местных ремесленников, которые не выдерживали конкурентную борьбу с русскими капиталистами.

Об этом свидетельствует пример, приведенный в работе В. Разводовского «Опыт исследования гончарного и некоторых других кустарных промыслов в Туркестанском крае» (Журнал «Туркестанское сельское хозяйство», 1916, № 6, стр. 567; № 7, стр. 637 — 638).

«Проведение Средне-Азиатской железной дороги, в особенности железнодорожной ветви от ст. Коган до г. Бухары очень неблагоприятно отразилось на состоянии гончарного промысла в Бухаре. Местные гончары были не в состоянии конкурировать с фабриками, которые благодаря железной дороге окончательно заполнили посудой рынок Бухары. В конце концов гончары, постепенно забрасывая изготовление более ценной и тонкой посуды, украшаемой орнаментами... занялись изготовлением более грубой посуды».

Исследуя гончарный промысел в Ходженте, мне удалось видеть посуду, изготовленную 25 — 30 лет тому назад, настолько лучшей по своему качеству по сравнению с настоящей, что даже не верится в происхождение ее из Ходжента.

Несмотря на то, что гончарный промысел падает в Ходженте, не выдерживая борьбы с фабрикантом, который проник всюду, где только возможно, все-таки установившаяся многими десятками, а может быть и сотнями лет, слава ходжентских гончаров доставляет монополию тем, кто ее приобрел, и сохраняется за ними в ряде поколений... В конце концов и в Ходженте фабрикант выжмет все, что сохранилось от прошлого, старики-гончары отойдут в вечность, а молодежь уже не в состоянии будет бороться и станет приготовлять самую простую посуду «куза», «хум» (корчаги для воды), трубы для арыков и проч., как это уже случилось в Бухаре.

В Ходженте, в кишлаке Сарыхсиян Ура-Тюбинской волости, в селении Нау Унджинской волости и других близлежащих местах этого района — 19 гончарных мастерских.

Ходжентские гончары считаются лучшими в крае: их знают во всей Самаркандской области, в Бухаре, и в Фергане; многие из них ездят в Самарканд, Бухару и дальние кишлаки, где их встречают с большой радостью. Проработав несколько месяцев у местных гончаров, они снова уезжают в свои родные гнезда. В такие времена они «зарабатывают хорошие деньги, так как гончары в других местах смотрят на них, как на высших мастеров недосягаемой для них техники, и делятся с ними прибылью пополам».

«Туркестанский кустарь живет исключительно на средства, зарабатываемые от продажи своих изделий».

8. Категории земель в Ура-Тюбинском участке в 1868 — 1871 гг.

Амляковые или государственные земли (замини амлок) предоставлялись земледельческому населению на правах потомственного пользования. Размер подати с таких земель был больше, чем размер хераджа, так как налог с амляковых земель включал плату и за воду, и за землю.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: