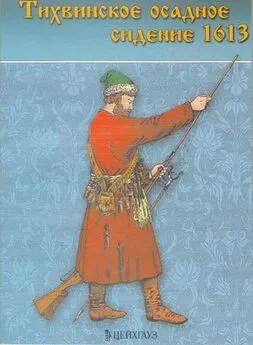

Олег Курбатов - Тихвинское осадное сидение 1613 г.

- Название:Тихвинское осадное сидение 1613 г.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Цейхгауз

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-94038-110-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олег Курбатов - Тихвинское осадное сидение 1613 г. краткое содержание

Курбатов Олег Александрович, к.и.н., сотрудник Российского государственного архива древних актов, автор ряда публикаций по военной истории России XVII в.

Тихвинское осадное сидение 1613 г. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Главному герою тихвинских событий, князю Прозоровскому, в 1614 г. при размене пленных удалось освободить своего брата Матвея, после чего воевода отправился на запад и возглавил царское войско под Смоленском. Вообще, помимо многих иных царских служб, князю Семену довелось принять участие во всех трех попытках отбить у поляков этот знаменитый город-крепость: в 1614–1617, 1632–1634 и в 1654 гг. Вторая осада чуть было не стала для него роковой: русское войско, окруженное под Смоленском польской армией Владислава IV, было вынуждено капитулировать. За позорные условия этой сдачи, гордость и «нерадение государеву и земскому делу» главнокомандующие этой рати, воеводы Шеин и Измайлов, были казнены в Москве. Подчиненным им воеводам, в том числе Прозоровскому, грозила та же участь, но единодушное заявление всех ратных людей, включая наемных иноземцев, об особом мужестве, храбрости, «службе и раденье к Государю» князя Семена в боях с поляками избавили его от смерти. Алексей Михайлович вскоре после своего воцарения пожаловал Прозоровского в бояре, а в 1654 г. он, в качестве второго воеводы Большого полка, принял участие в победоносном Государевом походе на Смоленск.

Не смотря на все эти перипетии, Семен Васильевич до конца своих дней помнил о тех чудесных событиях, которые ему довелось пережить во время «Тихвинского осадного сидения». Он стал одним из выдающихся благотворителей Тихвинского Успенского монастыря, а незадолго до смерти, после 1657 г., принял в нем монашеский постриг под именем Сергия. Скончался он в схиме в 1660 г. 14 сентября (в день окончания тихвинской осады) и был погребен в паперти Успенского собора, а потомки его продолжали делать ценные вклады на помин его души [121] Книга об иконе… С. 214; Русский биографический словарь. СПб., 1910. Т.: Притвиц — Рейс. С. 27–29.

.

Nachsatz

Настоящая книга продолжает серию иллюстрированных научно-популярных брошюр издательства «Цейхгауз», объединенных темой «Войны Московскою государства» и выходящих и серин «Фонд военного искусства».

Когда завершились бои на пепелище Москвы, и «последние люди Московскою государства» избрали на царство Михаила Федоровича Романов», вспыхнула новая война — война за возвращение отторгнутых шведами Новгородских земель. Бывшим ратникам земских ополчений пришлось с столкнуться с уникальной по своему составу армией Якоба Делагарди — шведскою губернатора Новгорода. Героическое Тихвинское осадное сидение 1613 г. — незаслуженно забытая страница отечественной военной истории ХVII в.

Примечания

1

Станиславский А. Л. Гражданская война в России XVII в. М., 1990. Гл. 3.

2

Повесть о Земском соборе 1613 года. // Хроники Смутного времени. М., 1998. С. 458.

3

Сухотин Л. М. Четвертинки Смутного времени. М., 1912. С. 60, 318: Дополнения к Актам историческим, собранным и изданным Археографической комиссией. Т. I. СПб., 1846. С. 30. 3-311.

4

Видекинд. Ю История десятилетней шведско-московитской войны. М, 2000. С. 273, 274.

5

Дополнения к Актам историческим… Т. И. СПб., 1846. С, 3, 4 (JS9 2).

6

Дворцовые разряды, по высочайшему повелению изданные… СПб., 1850. Т. 1. Стб. 1051–1056; Арсеньевские шведские бумаги // Сборник Новгородского общества любителей древности. Новгород, 1911. Вып. V. С. 23, 24.

7

Акты времени правления царя Василия Шуйского (1606 г. 19 мая–17 мая 1610 г.). М., 1914. С. 152.

8

Любомиров П. Г. Очерки истории Нижегородского ополчения 1611–1613 гг. М., 1939. С. 71, 291; Новый летописец. С. 326, 332; Акты Подмосковных ополчений и Земского собора 1611–1613 гг. М., 1911. С. 66, 67 (№ 53); Акты юридические, или собрание форм старинного делопроизводства. СПб., 1838. С. 84, 85 (№ 36).

9

Новый летописец. С. 362.

10

Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археоірафической экспедицией Императорской Академии Наук. СПб., 1836. Т. II. С. 278.

11

Новый летописец. С. 369; РГАДА. Ф. 210. Разряд. Дополнительные описи. Оп. 17. № 8. Ст. 2. Л. 112.

12

Таблицы и комментарии составлены на основании следующих документов: Дворцовые разряды… Стб. 1051–1056; Приходно-расходные книги Казенного приказа // Русская историческая библиотека. Т. 9. СПб., 1884. С. 1–381; РГАДА. Ф. 210. Разряд. Дополнительные описи. Он. 17. № 8. Ст. 2, 3, 4.

13

Станиславский А. Л. Указ. соч. С. 84;; Акты Московского государства, изданные Императорской Академией Наук. СПб., 1890. Т. 1. С. 91, 92 (№ 56).

14

А. Л. Станиславский оценивает их численность в тысячу.

15

Так, в декабре 1612 г. станица А. Шилова собирала кормы на казаков и лошадей, тогда как отряд Я. Мокиева только на казаков (Акты Археографической экспедиции. Т. II. С. 275, 276).

16

Саадак представлял собой комплект из лука со всеми необходимыми принадлежностями для стрельбы.

17

Веселовский С. Б. Белозерский край в первые годы после Смуты. // Архив русской истории. М., 2002. Вып. 7. С. 288, 289; Станиславский А. Л. Указ соч. С. 191.

18

Дылея — зимний литовский кафтан с широким отложным воротником и разрезными рукавами; «черча-тая» — красная.

19

Видимо, род кавказской папахи.

20

Акты Московского государства… С. 132.

21

Разрядные книга 1598–1638 гг. М., 1974. С. 243–266.

22

Станиславский А. Л. Труды по истории Государева двора в России XVI XVII веков. М., 2004. С. 366–420; Козляков В. Н. Служилый «город» Московского государства XVII века (от Смуты до Соборного уложения). Ярославль, 2000. Табл. 1; Книги разрядные, по официальным оных спискам… СПб., 1853. Т. 1. Стб. 117, 118.

23

Сухотин Л. М. Указ, соч.; Народное движение в России в эпоху Смуты начала XVII века, 1601–1608: Сб. документов. М., 2003. С. 243–274.

24

В обеих повестях они называются просто ростовскими помещиками или детьми боярскими, но данная корпорация в августе 1613 г. в полном составе, включая иноземцев-помещиков, была разряжена в полк кн. Д. Т. Трубецкого — в самый разгар осады Тихвина (Разрядные книги 1598–1638 гг. С. 261); но сведениям сотрудника РГАДА В. А. Кадика, Пересветовы, к которым относился бежавший к шведам «ростовский помещик», служили нс с городом, а у ростовского владыки.; численность этих детей боярских дана по: Станиславский А. Л. Труды… С. 385.

25

Интервал:

Закладка:

![Олег Куц - Азовское осадное сидение 1641 года [Оборона донскими казаками крепости Азов]](/books/1099017/oleg-kuc-azovskoe-osadnoe-sidenie-1641-goda-oboro.webp)