Ангелос Ханиотис - Эпоха завоеваний [Греческий мир от Александра до Адриана, 336 г. до н.э. — 138 г. н.э.]

- Название:Эпоха завоеваний [Греческий мир от Александра до Адриана, 336 г. до н.э. — 138 г. н.э.]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Альпина нон-фикшн

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-0013-9231-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ангелос Ханиотис - Эпоха завоеваний [Греческий мир от Александра до Адриана, 336 г. до н.э. — 138 г. н.э.] краткое содержание

Автор показывает, как политическая и социальная система «классического» эллинизма успешно адаптировалась к условиям римского господства и из-за отсутствия внутренних конфликтов, прежде раздиравших греческий мир, обрела новые качества, придавшие ей бо́льшую устойчивость. Книга адресована всем, кто интересуется античной историей.

Эпоха завоеваний [Греческий мир от Александра до Адриана, 336 г. до н.э. — 138 г. н.э.] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Август вступил на взрывоопасное поле личных тщеславий и локальных конфликтов с необходимой осторожностью: убрал некоторых сторонников Антония, но оставил остальных, решая в каждом случае отдельно так, как ему казалось правильным. Зависимые цари и династы предоставляли неоспоримые преимущества: они знали местные условия и могли исполнять административные задачи, которые в иной ситуации отягощали бы римскую администрацию. Также в некоторых случаях Август награждал своих сторонников разрешением установить личную власть в своем городе. Но знание местных порядков могло представлять и угрозу. Излишняя власть местного правителя была нежелательна, но в равной степени нежелательно было и слишком слабое буферное государство у рубежей Римской империи. Так как власть зависимых царей полностью зависела от расположения к ним императора, ее можно было внезапно потерять. Приучив местное население к присутствию римлян, зависимые цари переставали быть необходимыми. При любой возможности, будь то династические распри (например, в Иудее), восстания и набеги (например, во Фракии) или внутренние конфликты (например, в Ликийском союзе), зависимые государства аннексировались и либо присоединялись к соседней римской провинции, либо образовывали новую. Повторение этой схемы в правление Августа и на протяжении примерно столетия после его смерти привело большинство греческих и эллинизированных областей под единую власть.

Лишь греческие города Крыма и северо-восточного побережья Черного моря — в том числе Ольвия, Херсонес Таврический, Пантикапей и Фанагория — оставались при Августе за рамками римской имперской администрации. Они были подчинены власти царей Боспорского царства. Но и здесь зависимые правители с гордостью носили имя Тиберий Юлий, указывающее на их римское гражданство, и титул филоромеев («друзей Рима»).

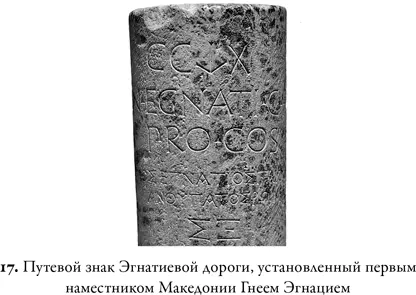

Присоединение зависимых государств укрепило обороноспособность Римской империи, а значит, и безопасность греческих территорий, которым суждено было пережить невиданный период мира. На римскую унифицированную администрацию легла трудная задача по сбору налогов с греков и эллинизированного населения, что позволило улучшить инфраструктуру, особенно с помощью строительства и ремонта дорог и, следовательно, возможности сообщения. Зримым напоминанием единства Римской империи были путевые знаки, указывающие расстояние до важных городов (см. илл. 17). Когда при Клавдии была аннексирована Ликия (43 г. н. э.), в Патаре установили монументальную колонну, вероятно, поддерживавшую статую императора. Надпись, идущая по трем ее сторонам, перечисляет все города новой провинции и приводит расстояния между ними (см. илл. 18). Измерив и нанеся на карту свою империю, римляне создали ощущение порядка.

Возрождение Греции и Малой Азии

Войны II–I веков до н. э. нанесли Греции и Малой Азии глубокие раны. Даже если город не был разрушен осадой или разграблен в результате нападения, даже если поля не были сожжены, а рабы не разбежались, все равно его жителям приходилось обеспечивать иноземные армии едой, припасами, кораблями, вьючным скотом и постоем. После 146 года до н. э. все большее число городов обязано было платить дань Риму. Войны разрушили экономику. Они сказались и на отношениях города и сельской округи, размерах населения, степени заселенности и интенсивности использования территории. Следует признать, что воздействие войны на демографию и земледелие было неоднородным. В некоторых областях — например, в Беотии и Аттике — археологические исследования свидетельствуют о падении количества обитаемых поселений в сельской округе с 200 года до н. э., но в других регионах снижение заселенности сельской зоны началось раньше и вновь возросло после римской оккупации. Таким же образом невозможно говорить об общем сокращении населения, какое описал в середине II века до н. э. Полибий:

«В наше время всю Элладу постигло бесплодие женщин и вообще убыль населения, так что города обезлюдели, пошли неурожаи, хотя мы и не имели ни войн непрерывных, ни ужасов чумы… Дело в том, что люди испортились, стали тщеславны, любостяжательны и изнежены, не хотят заключать браков, а если и женятся, то не хотят вскармливать прижитых детей, разве одного-двух из числа очень многих, чтобы этим способом оставить их богатыми и воспитывать их в роскоши; отсюда-то в короткое время и выросло зло» [94] Полибий. Всеобщая история. XXXVII. 9. 2–7 (пер. Ф. Г. Мищенко).

.

Такой резкий демографический упадок, если он и имел место, был региональным феноменом, особенно в тех областях Греции, где войны привели к обширным разрушениям городов и их сельских округ. Эти зоны, включая Македонию, Северный Пелопоннес и часть Центральной Греции, остро нуждались в новых обитателях. На периферии греческого мира сокращение населения переживали города Крыма. Зафиксированные в Ольвии личные имена, например, указывают на то, что полис был вынужден пополнять свою гражданскую общину путем натурализации эллинизированных иранцев и лиц от смешанных браков.

В 39 или 38 году до н. э. Октавиан (см. илл. 19), тогда еще сотрудничавший с Марком Антонием, принял посла из Афродисии, «города Афродиты» в Малой Азии. Посол нарисовал эффектную картину страданий своего города во время вторжения Лабиена. Он знал, что вызовет сочувствие Августа, добавив, что золотая статуэтка Эроса, посвященная Афродите Цезарем, была увезена в Эфес в качестве военного трофея. К Афродите, матери Эроса и богине-покровительнице Афродисии, возводилась фамилия Цезаря (основатель Рима Эней был сыном Афродиты, а следовательно, Октавиан считался ее отдаленным потомком). Письмо Октавиана в Эфес позволяет составить впечатление об атмосфере тех трудных лет:

«Солон, сын Деметрия, посол жителей Плараса и Афродисии, сообщил мне, как сильно пострадал их город в войне против Лабиена, и сколько имущества, как общественного так и частного, было разграблено… Я узнал также, что среди добычи золотой Эрос, которого мой отец посвятил Афродите, был отправлен вам и выдан за дар Артемиде. Вы поступите хорошо и достойно, если вернете дар, который мой отец поднес Афродите».

Не без остроумия Октавиан добавил: «Во всяком случае, Эрос — не лучший дар для Артемиды»: божественная дева Артемида едва ли могла бы оценить статуэтку веселого бога любви. Это был красивый жест, но Афродисии и другим городам нужно было что-то серьезнее жестов. Через несколько лет Октавиан, известный теперь как Август, стал единственным правителем ойкумены. Даже если бы положение греческих городов не было столь плачевным, как рисовали его посланники и императорские представители, все же срочно требовались меры для их возрождения. Мир ему способствовал, но один лишь мир не мог ни наполнить жителями обезлюдевшие города, ни оживить экономику. Действовать нужно было Августу.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Ангелос Ханиотис - Эпоха завоеваний [Греческий мир от Александра до Адриана, 336 г. до н.э. — 138 г. н.э.]](/books/1068417/angelos-haniotis-epoha-zavoevanij-grecheskij-mir-o.webp)