Олег Соколов - Армия Наполеона

- Название:Армия Наполеона

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олег Соколов - Армия Наполеона краткое содержание

Книга, подготовленная на основе огромного массива неопубликованных документов и печатных источников, позволяет читателю максимально объективно исследовать армию Наполеона снаружи и изнутри, понять людей, которые шли в рядах императорских полков, рассказать об их жизни, показать блеск триумфальных парадов, и грязь биваков, работу высокопоставленных штабных офицеров и малозаметных администраторов, пышное сверкание генеральских свит и смрад и кровь заброшенных госпиталей; наконец, узнать о взаимоотношениях этих людей между собой, об их отношении к друзьям, врагам, союзникам.

Темы солдата и долга, офицерской чести, взаимоотношений командиров и подчиненных, армии и общества остались актуальными и поныне. Наполеоновская армия является интереснейшим примером одного из возможных решений подобного рода проблем. Именно поэтому всесторонне исследованная и правильно понятая армия Наполеона может дать информацию к размышлению не только для кабинетного историка, но и для боевого офицера, наконец, для любого образованного человека, пытающегося понять процессы, происходящие в обществе.

Армия Наполеона - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

* См. биографию в Приложении.

Э. Детайль. Саперы во время подготовки штурма.

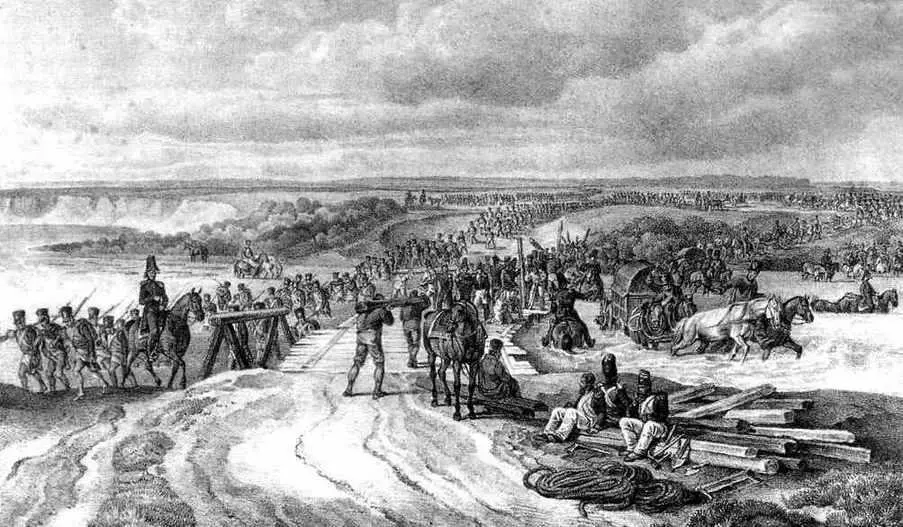

А. Адам. Переход через Днепр у Дорогобужа 26 августа 1812 г. На переднем плане французские саперы восстанавливают разрушенный мост через Днепр.

Ознакомившись с организацией отдельных родов войск, рассмотрим, каким образом Император объединял их для решения оперативно-тактических задач.

В большинстве европейских армий середины XVIII в. фактически не было более крупной организационной единицы, чем полк. Во французской королевской армии, правда, существовали бригады - объединения двух полков, однако это мало что меняло в общей оперативно-тактической картине. Когда армия строилась для боя или выступала в поход, назначался соответствующий боевой или походный ордер. В боевом порядке между генералами распределяли командование линиями или их частями, на походе - колоннами. Во французской армии этого периода существовало нелепое с современной точки зрения военное правило «roulement des generaux» (смена генералов). Оно заключалось в том, что генералы получали командование по очереди, так что авангард, сегодня командуемый генералом А, назавтра передавали генералу В, затем генералу Сит. д., благо что генералов было больше, чем соединений. Конечно, все эти особенности происходили не от глупости полководцев XVIII в., а из-за определенных особенностей армий этого периода. Тем не менее в условиях революционных войн они выглядели явно архаичными.

Спонтанно, как и в области тактики и оперативного искусства, новые масштабы борьбы вызвали к жизни и новые организационные формы. В армиях Республики появились постоянные крупные объединения - дивизии (французское - Стаоп; дословно: «деление», «членение» или, иными словами, «отделенная часть»). К чести королевской армии нужно отметить, что создание подобных соединений планировалось еще до Революции. Дивизии состояли из 4-5 пехотных полубригад (впрочем, были самые разные дивизии, имевшие 3, 6, 7 и более полубригад), нескольких полков кавалерии и артиллерийских рот. Иногда в состав дивизии входили и отряды инженерных войск. Сами же дивизии объединялись в армии. В самом факте существования дивизий - отрядов с наличием всех родов войск - не было ничего нового. Новое заключалось в том, что эти соединения организовывались не для выполнения одной конкретной задачи, после чего растворялись в остальной массе войск, а существовали в течение продолжительного времени. Командующий армией оперировал дивизиями, как кубиками, из которых складывались группировки, необходимые ему, оставляя дивизионным генералам большую свободу в расстановке и использовании наличных сил. Подобная система, несомненно, была более гибкой, чем прежняя; более того, она была единственно возможной при сильно возросшей численности армии. Однако дивизионная система в том виде, в котором она существовала в эпоху Революции, не была свободна от существенных недостатков. Разделив все свои силы на однотипные дивизии, главнокомандующий не мог отныне воспользоваться преимуществами, которыми в определенных условиях мог обладать тот или иной род войск, употребленный в «чистом» виде. Для использования масс кавалерии или артиллерии понадобилось бы снова раздробить соединения: скажем, забрать у нескольких дивизионных генералов на время их конные части. Но подобная операция отняла бы у главнокомандующего много времени и... нервов. Клаузевиц, прекрасно знакомый с поведением людей на войне, пишет: «...командир каждой части полагает, что он имеет какие-то собственнические права на все подчиненные ему войска, и поэтому упорствует почти всякий раз, когда какая-либо их часть отнимается у него на более или менее продолжительное время. Кто имеет хоть некоторый боевой опыт, тому это вполне ясно» 8. Поэтому в эпоху Революции мы постоянно встречаемся с распылением усилий отдельных родов войск. Правда, нужно отметить, что командующие армиями оставляли в своих руках так называемый отдельный резерв, состоящий в большинстве случаев из кавалерии. Однако он был малочислен, и его явно не хватало для решения отдельных оперативно-тактических задач. Возьмем для примера одну из типичных республиканских армий - Самбро-Маасскую армию Журдана. На 1 октября 1795 г. в составе армии общей списочной численностью 82 796 было 8 дивизий примерно равной численности, т. е. около 10 тыс. человек (± 2 тыс.), и резерв под командованием генерала Арвиля - 4 полка тяжелой кавалерии общей численностью 1 593 человека (и это на восьмидесятитысячную армию!). Ясно, что сил подобного резерва не хватило бы даже, чтобы прикрыть отступление в случае неудачи, не говоря уже о самостоятельных активных действиях. Наполеон на своей боевой практике понял недостатки системы и, взяв из нее все лучшее, значительно усовершенствовал ее. Уже в 1800 г. во 2-ю Итальянскую кампанию армия под его личным командованием была организована иначе. Главные силы армии (44 тыс. человек) Первый консул разделил на четыре корпуса (впрочем, само название еще не появилось): первый авангардный (Ланна) включал пехотную дивизию без кавалерии и бригаду кавалерии, два других (Дюэма и Виктора) имели по две пехотные дивизии вообще без кавалерии. Четвертый, под командованием Мюрата, состоял из лучших кавалерийских полков и небольшого отряда конной артиллерии. Наконец, имелся отряд Гвардии, тогда еще малочисленный, но уже снабженный хорошим артиллерийским резервом. Таким образом, маленькая армия Бонапарта имела (в процентном отношении) значительный резерв,

составленный из отборных частей кавалерии, артиллерии и гвардейской пехоты (около 5 тыс. человек и 18 орудий); кавалерия вырвалась из «пут» пехотной дивизии и, находясь в руках командующего, могла отныне решать самостоятельные тактические задачи. Обращает на себя внимание тот факт, что пехотная дивизия, оставшаяся без поддержки конницы, теряла в своей самостоятельности, но этого и добивался Бона - парт. Перед нами вырисовывается картина диалектического развития по спирали: от армии как единого нерасчлененного блока в конце XVII - середине XVIII вв. к армии, состоящей из плохо связанных, почти независимо друг от друга действующих дивизий эпохи Революции, и опять-таки к сильно централизованной армии, состоящей из гибких группировок, имеющих определенную возможность автономных действий. Нужно отметить, что в Рейнской армии, где фактически независимо от Консула «правил» генерал Моро, также появились зачатки корпусов и наметилось выделение сильного резерва. Однако там, несмотря на большую численность войск (103 тыс.), гораздо сильнее были выражены архаические черты: распыленность кавалерии и артиллерии и, кроме того, непосредственное командование резервным корпусом самим полководцем, что отвлекало его от общего управления войсками.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Владимир Земцов - Великая армия Наполеона в Бородинском сражении [litres]](/books/1066223/vladimir-zemcov-velikaya-armiya-napoleona-v-borodins.webp)