Олег Соколов - Армия Наполеона

- Название:Армия Наполеона

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олег Соколов - Армия Наполеона краткое содержание

Книга, подготовленная на основе огромного массива неопубликованных документов и печатных источников, позволяет читателю максимально объективно исследовать армию Наполеона снаружи и изнутри, понять людей, которые шли в рядах императорских полков, рассказать об их жизни, показать блеск триумфальных парадов, и грязь биваков, работу высокопоставленных штабных офицеров и малозаметных администраторов, пышное сверкание генеральских свит и смрад и кровь заброшенных госпиталей; наконец, узнать о взаимоотношениях этих людей между собой, об их отношении к друзьям, врагам, союзникам.

Темы солдата и долга, офицерской чести, взаимоотношений командиров и подчиненных, армии и общества остались актуальными и поныне. Наполеоновская армия является интереснейшим примером одного из возможных решений подобного рода проблем. Именно поэтому всесторонне исследованная и правильно понятая армия Наполеона может дать информацию к размышлению не только для кабинетного историка, но и для боевого офицера, наконец, для любого образованного человека, пытающегося понять процессы, происходящие в обществе.

Армия Наполеона - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

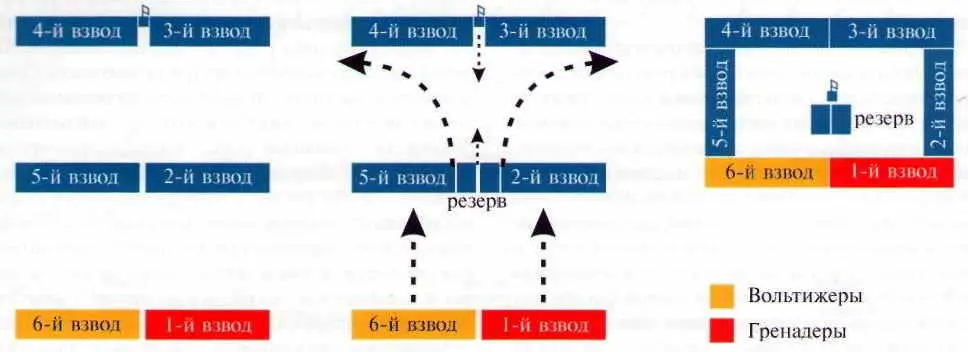

Армия Наполеона, обученная в Булонском лагере, использовала на практике боевые порядки, которые описывал регламент 1791 г.: линия, батальонная колонна (повзводно и подивизионно). К ним добавились те, которые привнес опыт революционных войн: рассыпной строй, а также батальонные и полковые каре, строившиеся для отражения атак кавалерии. Эти каре, в отличие от регламентированных, получались в результате очень простых движений. Вот, например, как производилось построение батальонного каре: батальон, стоявший в колонне подивизионно на взводных дистанциях (т. е. каждый дивизион располагался в затылок предыдущему на расстоянии, равном длине фронта взвода), получал приказ:

1. Garde a vous - pour former le саrre Смирно, приготовиться к построению в каре

2. Forme le carre par peloton droite et de gauche en bataille Строй каре, повзводно - направо и налево в боевой порядок

3. Marche! Марш!

По последней команде правые взводы 2-го и 3-го дивизионов заходили левым плечом вперед, а левые взводы тех же дивизионов - правым.

4-й дивизион примыкал вперед и делал поворот кругом. Барабанщики, знаменосец и командир батальона уходили в центр каре (см. рис. на пред. стр.).

Что касается рассыпного строя, то в кампаниях 1805-1807 гг. для этой цели использовались как вольтижерские роты, так и целые батальоны легкой пехоты, причем последние применялись все реже. Стрелковая цепь действовала на расстоянии 100-200 метров перед фронтом сомкнутого строя, чаще всего колонны, так как сама линия предназначалась для стрельбы. Застрельщики вели огонь, разбившись попарно: в момент, когда один солдат стрелял, другой прикрывал его, стоя на изготовку.

Итоги эволюции тактики в период войн 1805-1811 гг. подводились в циркулярах Даву, адресованных его дивизионным генералам - Морану, Фриану, Гюдену, Дессе и Компану. Они дают действительно реалистическую картину пехотного боя этих лет. Остановимся на них более подробно.

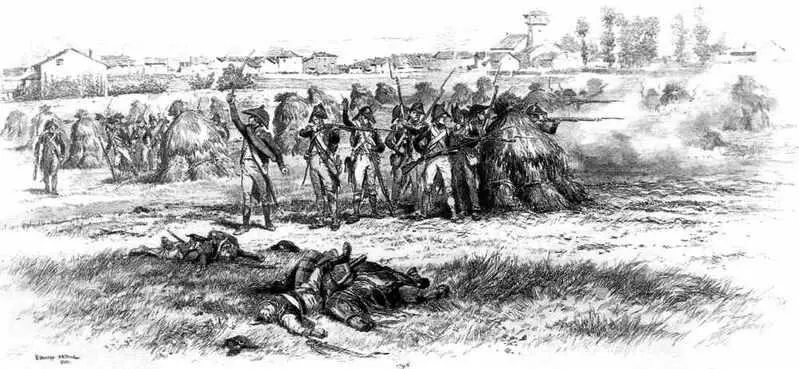

Э. Детайль. «Массы» пехоты в стрелковом бою.

Во-первых, в «уставе» Даву батальоны указаны наконец такими, какими они были в реальности: состоящие из шести рот, с вольтижерами и гренадерами. Во- вторых, из циркуляров маршала полностью исключены все теоретизирования и схоластические «эволюции линий». Наконец, регламент Даву нацелен на обучение новой форме боя - гибкому сочетанию колонн, линий и рассыпного строя. Хотя указанные циркуляры не являются всеобъемлющим уставом и многое в них не разъясняется, так как подразумевается очевидным, тем не менее ясно, что основной боевой формой становится теперь колонна подивизионно (вследствие уменьшения числа рот она состояла лишь из трех дивизионов). На это косвенно указывает ряд разделов. В частности, указывая, каким образом необходимо строить каре, Даву обходится без предварительных объяснений, предполагая, что батальоны уже стоят в колоннах. В параграфах устава, говорящих о действиях стрелков, лишь один раз упоминается линия, в остальных случаях речь всегда идет о колоннах и т. д.

Даву уделяет большое внимание действиям цепей стрелков. Маршал считает, что маневрированию в рассыпных строях должны быть обучены не только вольтижеры, но и вся пехота без исключения. Чтобы поддержать огонь стрелковой цепи, батальоны выделяют последовательно то одну, то другую роту. Совершенно очевидно также, что полностью стерлось различие между полками легкой и линейной пехоты. Теперь вся пехота при надобности выполняет службу, которой ранее занимались лишь солдаты легких частей, а позже - солдаты легкой пехоты и вольтижеры.

Маневры цепей отныне тщательно продуманы. Для того чтобы прикрыть батальонную колонну стрелка - ми, выделялась одна рота, которая выходила на 200 шагов вперед и разделялась на три равные части. Средняя часть в сомкнутом боевом порядке оставалась на том месте, куда выдвинулась рота, при ней находился капитан - командир роты, старший сержант, два сержанта, два капрала и два горниста для подачи сигналов. Другие две части роты расходились в стороны: одна на сто шагов направо, другая на сто шагов налево. Из этих подразделений две трети, а именно первые две шеренги, рассыпались в цепь попарно, а третья с командиром оставалась на месте в качестве маленького резерва. Цепь, таким образом, была поддержана тремя небольшими сомкнутыми группами, которые использовались в качестве источника подкрепления застрельщикам и опорных точек для командования. К этим же группам стрелки сбегались в случае кавалерийской атаки врага, формируя небольшие «массы» (masse) пехоты, ощетинившиеся штыками во все стороны. Как показал боевой опыт, такие «массы» могли быть очень эффективными. Вот что рассказывает Коленкур в своих мемуарах о действиях вольтижеров 9-го линейного полка под Витебском 27 июля 1812 г.: «...рота вольтижеров, направленная на наш левый фланг, доказала, что в состоянии сделать решимость этих замечательных пехотных частей, даже когда они изолированны... Эти храбрецы, окруженные в сто раз более сильной кавалерией, вели с ней перестрелку, чтобы поддержать наши слабые эскадроны; они стреляли без перерыва и все время выводили из строя неприятельских конников... Много раз мы видели, как пять или шесть вольтижеров стоят группой в пятидесяти шагах от неприятельских эскадронов под обстрелом целой тучи всадников и держатся против них, прислонившись спиной друг к другу, экономя свои патроны и выжидая неприятеля с таким расчетом, чтобы можно было стрелять в упор» 37.

Батальонное каре по регламенту Даву.

От солдат, ведущих бой в цепи стрелков, теперь требовалось много инициативы, ловкости и навыков. Наконец, их передвижения должны были быть быстрыми. «Стрелков необходимо учить не только обычному и ускоренному шагу, но и бегу, ибо все перемены направления движения фронта, броски вперед, чтобы захватить лес, деревню либо другие позиции, где они могут обезопасить себя от кавалерийской атаки, должны осуществляться бегом. Так же бегом они должны отходить к взводам резерва, если покажется кавалерия, готовящаяся-к атаке, если только они не найдут канавы, рва, изгороди, за которыми они могут вести огонь в безопасности. На равнинах стрелки должны двигаться в строжайшем порядке, сохраняя хладнокровие и тишину, беречь патроны и быть готовыми к исполнению любых передвижений... Если равнина, по которой движется колонна, пересечена оврагами или на местности имеются холмы или перелески, стрелки должны прочесать овраги, забраться на вершины холмов, обойти и прочесать перелески... Если встречается дом, усадьба, хижина, капитан вышлет туда необходимые силы, чтобы их осмотреть, а если есть подозрение, что там находится враг, он тотчас же предупредит командира колонны, стянет к себе стрелковую цепь, чтобы не быть опрокинутым внезапным нападением...» 38

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Владимир Земцов - Великая армия Наполеона в Бородинском сражении [litres]](/books/1066223/vladimir-zemcov-velikaya-armiya-napoleona-v-borodins.webp)