Игорь Гостев - Русский Север в войнах XVI – XIX веков

- Название:Русский Север в войнах XVI – XIX веков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ОАО «ИПП «Правда Севера»

- Год:2014

- Город:Архангельск

- ISBN:978-5-85879-960-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Гостев - Русский Север в войнах XVI – XIX веков краткое содержание

Издание богато иллюстрировано рисунками, гравюрами, чертежами и фотографиями разных лет из архивов, музеев и частных коллекций.

Книга адресована историкам, краеведам, педагогам, студентам и всем, кто интересуется военной историей и историей Русского Севера.

Русский Север в войнах XVI – XIX веков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Собственное производство оружия в России было развито слабо и качество его оставалось низким, недостаток вооружения восполнялся исключительно поставками из Европы, осуществлявшимися через Архангельск. С. Ф. Огородников справедливо утверждал, что «только через один Архангельск царь мог получать из-за границы все необходимое для своего военного успеха» [283] Огородников С. Ф. Очерк истории города Архангельска в торгово-промышленном отношении. СПб., 1890. С. 127.

. Полноценного документального учета закупавшегося за границей оружия и обмундирования не обнаружено, хотя он, несомненно, должен был существовать. На сегодняшний день известны лишь отдельные разрозненные документы, сведенные воедино Ю. Н. Беспятых, который сумел показать существовавшую зависимость России от импорта вооружения в конце XVII — начале XVIII в. [284] Беспятых Ю. Н. Указ. соч. С. 483–504.

Старая деревянная крепость в Архангельске хоть и имела грозный вид, не могла выдержать артиллерийскую осаду. Каменный город — кремль с Гостиными дворами — был слабо вооружен, и если он сам и устоял бы при нападении, то посад и стоявшие на рейде суда были совершенно беззащитны. Возведенные в устье Северной Двины в 1674 г. «деревянные раскаты» [285] «Как гласит Двинская летопись, при воеводе Федоре Полуехтовиче Нарышкине "построены на Двинском Березовском устии на караулах в трех местех деревянные раскаты для корабельного приходу". Здесь раскаты обозначают береговые батареи, которые были построены из срубов, потому что низменное положение берегов Березовского устья и частые разливы р. Двины делали сооружение земляных батарей весьма затруднительным» (Ласковский Ф. Ф. Материалы для истории инженерного искусства в России. Ч. 1: Опыт исследования инженернаго дела в России до XVIII столетия. СПб., 1858. С. 74).

пришли к тому времени в упадок и были разрушены наводнениями и ледоходами.

17 декабря 1700 г. Петр I указал «у города Архангелского боярину и воеводе князю Алексею Петровичу Прозоровскому на Малой Двинке речке, где бывает для обережи караул, построить крепость вновь, ситадель на 1000 человек, чтоб в ней с магасейными запасными дворами вышеписанному числу людем быть было удобно». Государь предписывал заготовить 1 млн штук кирпича, 100 сажен бутового камня, 5000 бочек извести, тесанного «аршинного и трех четвертного каменю», глины и песка. Кроме того, воевода должен был все имевшиеся каменные припасы в самом Архангельске и близлежащих монастырях, у Холмогорского архиепископа, городских и посадских людей, а также у иноземцев «х каким ни буди строениям ныне в готовости припасено, и то все, что у кого есть, велеть переписать и отписать на него, великого государя». Заготовка припасов и строительство крепости возлагались на городских «всяких чинов» и посадских жителей Архангельска и Холмогор, уездных государевых волостей, архиепископских и монастырских крестьян — «всеми, чей бы хто ни был» [286] Северная война 1700–1721 гг. К 300-летию Полтавской победы: сб. документов. Т. I (1700–1709 гг.) / под ред. Л. Г. Бескровного, Г. А. Куманева. М., 2009. С. 82.

.

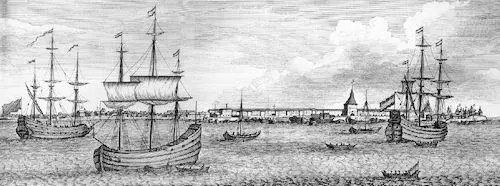

Панорама Архангельска с Северной Двины Гравюра К. де Бруина, 1711 г.

В Холмогорах воевода принял царский указ спустя месяц — 17 января 1701 г. [287] Там же. С. 38–40.

Крепость должна была соответствовать последним достижениям инженерной науки, основанным на опыте европейских войн перекрывать подступы к Архангельску с моря, надежно защищать гарнизон от артиллерии противника, быть неприступной с суши для вражеского десанта. Требования к береговым (приморским) укреплениям были сформулированы в специальных работах по теории фортификации, в частности, выдающимся голландским военным инженером бароном Мино Кегорна (Кугорна) [288] Кугорн М. Новое крепостное строение на мокром или низком горизонте. М., 1709. С. 151–158.

.

20 декабря 1700 г. последовал указ о пополнении гарнизона и вооружении Кольского острога [289] Тревожные годы Архангельска… С. 35–37.

. Воевода получил его 18 января 1701 г. и незамедлительно исполнил приказ в части снабжения Колы порохом, фитилем и свинцом. Архангельск в результате был оставлен без фитиля, о чем А. П. Прозоровский 31 января 1701 г. доложил государю [290] Северная война… С. 94.

.

Площадка для возведения комплекса фортификационных сооружений была выбрана между Архангельском и Белым морем на острове Линской (Линский) Прилук в Березовском устье (современное название — Корабельный рукав — И. Г. ) Северной Двины, примерно в 20 верстах от города. В этом месте фарватер пролегал очень близко от берега, и корабли неминуемо попадали в зону эффективного огня крепостной артиллерии. Узкая протока шириной 300 м, проходившая между территорией, выбранной для крепости, и Марковым островом, не только могла быть легко перекрыта «цепью» — боновым заграждением, но и не позволяла вероятному противнику сосредоточить здесь значительное число боевых кораблей, что обеспечивало превосходство береговой артиллерии над врагом. Даже в начале XX в. в своей книге о береговых крепостях М. Трейдлер утверждал: «Можно с достаточной вероятностью принять, что судовая артиллерия вследствие меньшей меткости и меньшей действительности своего огня только тогда может с успехом бороться с береговою, когда она превосходит ее в несколько раз числом своих орудий при прочих одинаковых условиях» [291] Трейдлер М. Об обороне береговых крепостей, портов и прибрежий. Одесса, 1908. С. 4.

.

31 января 1701 г. А. П. Прозоровский доложил Петру I о том, что послал в уезды людей с заданием выявлять каменные припасы, необходимые для строительства крепости на Малой (Новой) Двинке. В прилагаемой росписи перечислены обнаруженные и отписанные на государя материалы: «И всего по вышеписанной описи каменных всяких припасов 836 196 кирпичей, в том числе обозженого 786 746 кирпичей, да обозженого ж плохово 7650 кирпичей, да не обозженного 41 900 кирпичей, да сверх того три груды кирпичю ж старых печей, горелого, 540 бочек да 2 груды извести, да толпой извести ж 43 пуда, 1212 каменей стенных, и мостовых, и ступенных тесаных, да бутового 58 сажен да 150 каменей, 1500 серого дикого камени, 10 груд полукирпича и щебня» [292] Тревожные годы… С. 54–60.

. Также собиралось и связное железо, необходимое для строительства [293] Там же. С. 68.

.

Понимая невозможность возведения крепости силами только жителей Двинского уезда, челобитчики от имени «двинян — посацких людей и уездных крестьян» обратились к Петру I с просьбой дать им «в подмогу иные городы» [294] РГАДА. Ф. 141. Оп. 8. 1701 г. Д. 11. Л. 1.

. 1 февраля 1701 г. «велено у дела той новой крепости быть двиняном, каргополцем, чаранцом, кевролцом и мезенцом. А по переписным книгам в тех городех жилецких людей на Двине 4300 дворов, в Каргополе 7323 двора, на Чаранде 2672 двора, в Кевроле и на Мезени 2011 дворов. И всякие припасы к тому делу припасат им тем зимним путем и работных людей дават и во всем меж собою верстатца по переписным книгам 186-го (1678 — И. Г. ) году. И о посылке послушных указов в Московскую Ратушу памят послана. Того ж февраля в 6 день послана в Московскую Ратушу память, а велено на Устюге Великом у архиепископа и всяких чинов у жилецких людей каменного дела припасы отписать и описную роспись прислать к Москве в Новогородцкой приказ, а без указу тех припасов отнюдь не держать» [295] Там же. Ф. 159. Оп. 1. Д. 202. Л. 2.

.

Интервал:

Закладка: