Мир в XX веке: эпоха глобальных трансформаций [Книга 1]

- Название:Мир в XX веке: эпоха глобальных трансформаций [Книга 1]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:2017

- ISBN:978-5-02-036725-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мир в XX веке: эпоха глобальных трансформаций [Книга 1] краткое содержание

Для историков и широкого круга читателей.

Мир в XX веке: эпоха глобальных трансформаций [Книга 1] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

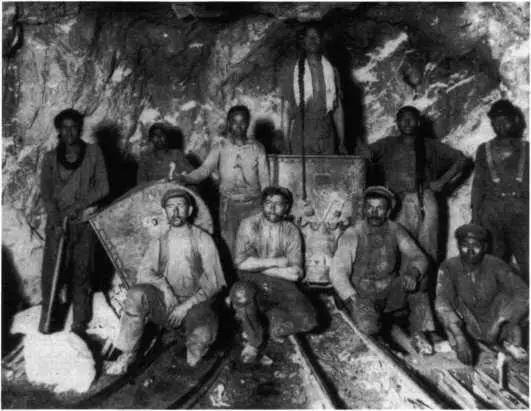

Создававшаяся промышленность, главным образом горнорудная, была в еще большей мере рассчитана на экспорт. Развивалась она быстро. В Бельгийском Конго, например, добыча меди с 1913 по 1937 г. возросла более чем в 20 раз. К 1937 г. Африка занимала в капиталистическом мире внушительное место по производству минерального сырья. На нее приходилось 97% всех добываемых алмазов, 92% кобальта, более 40% золота, хромитов, литиевых минералов, марганцевой руды, фосфоритов и более трети всего производства платины.

По подсчетам западных экономистов, с 1870 по 1936 г. общая сумма иностранных капиталовложений в африканские страны составила более 1,2 млрд ф. ст. (не менее 75% из них - капиталы британского происхождения). Почти все эти средства вкладывались в развитие экспортных отраслей хозяйства и в меньшей степени - инфраструктуры.

В Западной Африке, а также в большинстве районов Восточной (например, в Уганде, Руанде, Урунди, отдельных областях Танганьики) и Центральной Африки экспортная продукция производилась в основном в хозяйствах самих африканцев. Европейское плантационное производство здесь не привилось из-за трудных климатических условий (обширный район побережья Гвинейского залива даже называли когда-то «могилой белого человека») и высокой плотности местного населения. К тому же во многих из этих

|

| Темнокожие, китайские и белые рабочие на золотой шахте в Южной Африке. Между 1890 и 1923 гг. Библиотека Конгресса США |

районов еще в доколониальные времена формировались зачатки эксплуататорских отношений, и колониальным властям оставалось лишь достроить и переориентировать в свою пользу существовавший механизм извлечения прибавочного продукта.

Выращивание экспортных культур африканцами здесь не только поощрялось, но и вводилось порой принудительно. Колониальная администрация прибегала к таким мерам, как принудительное участие в производственных кооперативах, отчуждение доли урожая в виде налога и т.д. Главными эксплуататорами африканского производителя были иностранные компании, которые, обладая монополией на скупку экспортной продукции, резко занижали закупочные цены даже по сравнению с и без того низкими ценами на сырье на мировом рынке. Самой крупной и известной из таких компаний была английская «Юнайтед Африка компани», действовавшая в основном в Западной Африке.

Господства подобных компаний нс избежала и Республика Либерия, не входившая ни в одну из колониальных империй. Правительство Либерии в 1926 г. предоставило американской «Файрстон тайр энд раббер компани» концессию на 400 тыс. га земли сроком на 99 лет. Получало же оно от «Файр-стона» только 1% стоимости экспорта продукции выращивавшихся на этой земле каучуконосов. Иностранные компании действовали и в отстоявшей свою политическую независимость Эфиопии.

Районов, где основными производителями экспортной сельскохозяйственной продукции стали европейские колонисты, было немного: Южно-Африканский Союз, Южная Родезия, часть Северной Родезии, Кения. Африканцы в этих районах эксплуатировались в основном в качестве неквалифицированной мигрирующей рабочей силы - сезонников и отходников. Мигранты были и в Западной Африке, но там их число по сравнению с поселенческими районами было невелико, мигрировали они обычно на небольшие расстояния и чаще возвращались домой. Да и работало большинство из них в хозяйствах африканцев - производителей экспортной продукции.

В Восточной, Центральной и Южной Африке было особенно широко распространено применение принудительного труда. Чаще всего к его использованию прибегали в португальских и бельгийских владениях.

Те же методы использовались и для обеспечения рабочей силой рудников Трансвааля, так называемого Медного пояса Северной Родезии, горнорудной провинции Катанга в Бельгийском Конго. Кроме всего прочего, действовавшие здесь горнорудные компании (например, могущественная южноафриканская «Де Бирс») прибегали к системе «контрактации» рабочей силы, заключая соглашения с колониальной администрацией соседних колоний на поставку оттуда сотен тысяч отходников для работы «по контракту» за низкую плату.

Многие крупные компании, действовавшие в Центральной и Южной Африке, сочетали эксплуатацию африканца как отходника на рудниках и как производителя экспортной, сельскохозяйственной продукции. Наиболее яркий пример - бельгийская «Юньон миньер дю О’Катанга», которая являлась фактически полноправным хозяином Бельгийского Конго.

Эффективная колониальная система не могла осуществляться без той или иной формы привлечения самих африканцев к управлению. Колониальные власти вынуждены были создавать с их участием новый аппарат управления или использовать элементы существовавшего в доколониальную эпоху. Это было нужно не просто из-за нехватки колониальных чиновников-европей-цев и необходимости удешевления колониального аппарата. Главное заключалось в том, что без какой-то, хотя бы минимальной, социальной опоры в среде самого местного населения колонией можно было управлять, лишь прибегая к постоянному военному принуждению и контролю. А этот метод, как известно, слишком дорогостоящ и малоэффективен.

Разнообразные способы привлечения африканцев в основном сводились к двум формам: прямому и так называемому косвенному (дословно «непрямому») управлению. В первом случае колониальная администрация назначала африканских вождей в тот или иной район, не считаясь с местными институтами власти и происхождением претендента. По сути дела их положение мало отличалось от положения чиновников колониального аппарата, хотя и имело свои особенности. Вожди делились на несколько категорий в зависимости от уровня образования и заслуг перед метрополией. Категории различались размерами окладов и числом подданных. Административные границы подвластных им территорий проводились произвольно.

Во втором случае (при системе косвенного управления) формально сохранялись институты власти, существовавшие в доколониальные времена. Вождем мог быть только человек местного происхождения, обычно из «традиционной» знати. Он оставался на своем посту всю жизнь, если устраивал колониальную администрацию. Основные средства существования он получал из отчислений от суммы собранных им налогов.

Система прямого управления чаще использовалась во французских колониях, косвенного - в английских. Но это вовсе не было неизменным правилом. Французы во многих случаях официально признавали власть влиятельных традиционных правителей, прежде всего тех, кто активно с ними сотрудничал. Наиболее известный пример - признание прерогатив мого наба, правителей народа моей в Верхней Вольте.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Мир в XX веке: эпоха глобальных трансформаций [Книга 1]](/books/1074202/neizvestnyj-avtor-mir-v-xx-veke-epoha-globalnyh.webp)