Мир в XX веке: эпоха глобальных трансформаций [Книга 1]

- Название:Мир в XX веке: эпоха глобальных трансформаций [Книга 1]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:2017

- ISBN:978-5-02-036725-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мир в XX веке: эпоха глобальных трансформаций [Книга 1] краткое содержание

Для историков и широкого круга читателей.

Мир в XX веке: эпоха глобальных трансформаций [Книга 1] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Но эти процессы отнюдь нс ведут к выравниванию условий существования отдельных частей глобальной мир-системы. Как отмечает социолог 3. Бауман, «глобализация разобщает не меньше, чем объединяет, она разобщает, объединяя...» Параллельно тому процессу планетарного масштаба, который возник в бизнесе, финансах, торговле и потоках информации, идет и процесс «локализации»... В совокупности эти два тесно взаимосвязанных процесса приводят к резкой дифференциации условий существования населения целых стран, регионов и различных сегментов этого населения.

Модернизация, т.е. осуществление технологических, производственных и общественных преобразований, подстегивалась острой конкуренцией между отдельными государствами и частями мир-системы. Модернизация давала им ощутимые военные, экономические и политические выгоды на мировой арене. Это не только усиливало непрерывную борьбу за мировую гегемонию, которая привела к двум мировым войнам, а затем и к противоборству двух военно-политических блоков - Западного (во главе с США) и Восточного (во главе с СССР), но и побуждало правящие элиты государств глобального Юга (Азии, Африки, Латинской Америки) форсировать проведение модернизации в своих странах. Ускоренная индустриализация (часто на основе развития импортозамещающих отраслей) нередко требовала авторитарной или тоталитарной концентрации власти (модели «партии-государства», военных, персоналистских и т.п. режимов). Резкая социальная ломка, в свою очередь, вела к ускоренной и болезненной трансформации или уничтожению сохранявшихся традиционных или раннеиндустриальных социальных структур.

ГЛОБАЛЬНАЯ УРБАНИЗАЦИЯ И ЕЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

В 1900 г. на Земле обитали 1650 млн человек, в 1920 г. - 1860 млн; в 1950 г. это число увеличилось до 2,5 млрд, в 1960 г. - до 3 млрд, в 1990 г. - до 5,3 млрд, а в 2000 г. - до 6,1 млрд (см. табл.). Но произошел нс просто взрывной численный рост населения, но и существенное изменение его размещения.

| Рост населения на Земле в XX веке, млн человек* | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Часть света | 1900 | 1920 | 1950 | 1960 | 1990 | 1999 |

| Африка | 133 | 221 | 767 | |||

| Азия | 947 | 1402 | 3634 | |||

| Европа | 408 | 547 | 729 | |||

| Латинская Америка и Карибы | 74 | 167 | 511 | |||

| Северная Америка | 82 | 172 | 307 | |||

| Океания | 6 | 13 | 30 | |||

| Всего | 1650 | 1860 | 2520 | 3020 | 5270 | 5980 |

| * ИЫ КероП - 2004 сЫа. |

XX столетие стало настоящим «веком урбанизации», т.с. концентрации населения в городах. Если в 1900 г. доля городского населения на планете нс превышала 15%, то в 1990-е годы она достигала уже 45% и продолжала расти.

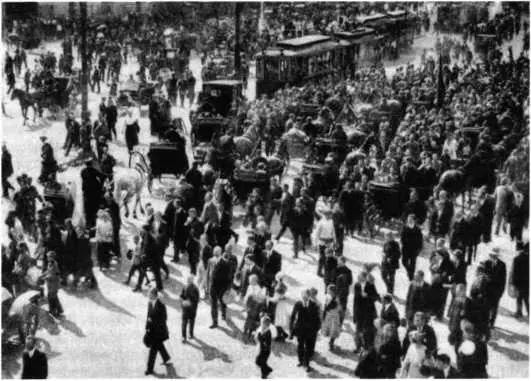

Рост городов и связанные с этим социально-культурные сдвиги происходили неравномерно и по-разному в различных частях планеты. До Второй промышленной революции (вторая половина XIX - начало XX в.) города оставались компактными образованиями, в которых еще нс существовало значительного территориального разрыва между местом работы и проживания. Этот фактор и сравнительно обозримые размеры городов способствовали поддержанию интенсивной квартальной жизни и тесных соседских отношений, включая повседневное общение и взаимопомощь. К началу XX столетия преобладающим элементом и центром производственной жизни становится фабрика; усиливается пространственное разделение между работой и домом, чему благоприятствовало развитие железнодорожного и электрического транспорта. Изменялись распорядок и образ жизни среднего горожанина, все больше подчиняясь производственной необходимости. Постройка фабрик на окраинах, где имелись вес еще свободные земельные участки, вела к расширению городского пространства и образованию агломераций с промышленными районами на окраинах. В такие агломерации превращались не только главные европейские столицы, такие как Лондон, Париж или Берлин. Небольшие немецкие города, ставшие центрами угольной, сталелитейной, а позднее и химической индустрии, слились в сплошной район Рур. В США разрослись не только Нью-Йорк и Чикаго; агломерации протянулись от Филадельфии к Балтимору, от Буффало к Кливленду и т.д.

В самих городах возникали разнородные кварталы и общины, где обитали преимущественно представители отдельных социальных слоев населения или осуществлялись те или иные функции: рабочие районы, финансово-деловые районы, торговые зоны, богатые кварталы... Ощущение городского единства распадалось, но чувство соседской сопричастности сохранялось и даже усиливалось, благодаря социальной однородности тех или иных частей города. Ритм жизни стал более структурированным: свободный конец недели и сам вошел в обычай, и породил дальнейшие повседневные практики, сформировались новая культура развлечений и потребительские привычки, которые были призваны в известной мере компенсировать тяжелый труд в отдалении от дома и семьи.

Фордистско-тейлористский переворот, начавшийся в 1920-е- 1930-е годы и завершившийся уже после Второй мировой войны, серьезно изменил облик индустриально развитого глобального Севера. Прежние огромные многоэтажные фабрики сменялись производственными помещениями меньших размеров, в которых можно было устанавливать конвейерные ленты. Массовое производство доступных бытовых товаров вызвало настоящий потребительский бум. Распространение частного автомобильного транспорта способствовало появлению новой тенденции в размещении населения - широкому переселению в пригороды. Особенно заметным этот процесс стал с 1950-х годов. Продолжая работать в городе, многие люди стремились жить подальше от центра, в местах, где было больше пространства и зелени, меньше грязи и шума. В Западной Европе это привело к еще большему росту уже сформировавшихся агломераций. В США бурный рост новых городских центров, окруженных обширными предместьями, особенно на Юге и Западе

|

| Улица в Петрограде. 1917 г. РГАКФД |

страны (таких как Финикс, Хьюстон, Даллас, Сан-Диего или Сан-Антонио), затмил прежних лидеров (Сент-Луис, Бостон, Вашингтон, Кливленд, Балтимор); начался постепенный упадок таких старых городов, как Филадельфия и Детройт. Население, переезжая в пригороды, чаще всего утрачивало прежние соседские и родственные связи, становясь более распыленным. В сочетании с массовым потреблением это способствовало усилению индивидуалистических настроений.

Структурная «постфордистская» перестройка экономики в конце XX в., сопровождавшаяся ростом сферы услуг, информации и телекоммуникаций, а также глобализацией производственных процессов, ускорила перемещение многих видов производства из индустриально более развитых стран в регионы планеты с более дешевой рабочей силой, менее строгими нормами защиты окружающей среды и безопасности труда. Во многих регионах глобального Севера развернулись процессы «деиндустриализации», что означало сворачивание традиционных отраслей промышленности (добыча угля, выплавка стали и т.д.). Некоторые из традиционных промышленных районов и агломераций пережили острый кризис (Рур в Европе, Чикаго, Детройт, Балтимор в США и т.д.). Его лишь отчасти удавалось преодолевать или смягчать за счет перепрофилирования хозяйства, однако целый ряд районов превратился в проблемные и депрессивные зоны.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Мир в XX веке: эпоха глобальных трансформаций [Книга 1]](/books/1074202/neizvestnyj-avtor-mir-v-xx-veke-epoha-globalnyh.webp)