Сергей Школяр - Китайская доогнестрельная артилерия

- Название:Китайская доогнестрельная артилерия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1980

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Школяр - Китайская доогнестрельная артилерия краткое содержание

Китайская доогнестрельная артилерия - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

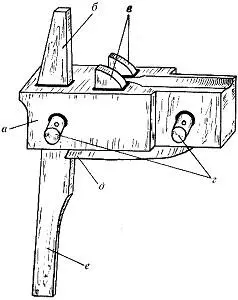

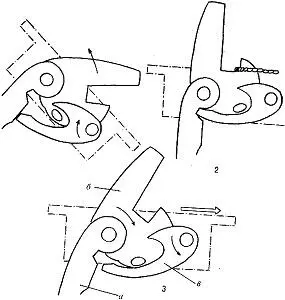

Основная часть арбалета — его спусковое устройство. По сообщению «У Юэ чуньцю», чуский Цинь-ши в ложе изобретенного им арбалета «расположил рычаги и приделал [к ним] оси». Действительно, как можно судить по найденным при раскопках древнейшим спусковым устройствам, они представляли собой уже систему нескольких рычагов (зацепные зубья, спусковой крючок, эксцентриковая планка), насаженных на две оси (рис. 1), благодаря чему достигалось взаимодействие всех элементов устройства (рис. 2). Весь механизм также получил название «цзи». [48] В известном сочинении Лю Си «Ши мин» («Объяснение названий»), относящемся к периоду Хань, после объяснения названия и назначения каждой из деталей арбалетного спускового устройства сказано: «все вместе называется «цзи»» [48, с. 210–211]. Как полагает Лю Сянь-чжоу [239, с. 4–5], именно от арбалетного спускового устройства и ведет свое начало расширенное понятие «цзи» как механической системы. Термин ну цзи «арбалетный механизм» сохранялся в Китае на протяжении всего времени боевого использования этого оружия.

Таким образом, конструктивной основой и камнеметного и стрелометного оружия древнекитайской артиллерии явилось использование механизмов рычажного типа. Отсюда и одинаковая терминология в описаниях процесса метания из этого оружия. В частности, выражение фа цзи , означающее букв.: «привести в действие механизм [рычажного типа]», нередко встречается затем в материалах о применении доогнестрельной артиллерии и, как особо следует подчеркнуть, служит показателем того, что в этом случае речь идет именно об оружии механического типа.

Изобретение арбалета не сразу привело к созданию станковых стрелометных устройств, однако ступенью в этом направлении было появление арбалета лянь ну, который можно назвать «многозарядным»: он выпускал за один выстрел сразу несколько стрел. [49] «Залповая» стрельба из одного арбалета достигалась путем вырезки на одном ложе нескольких стреловодов. Интересно, что древние и средневековые комментаторы по-разному понимали принцип устройства «многозарядных» арбалетов. Так, с точки зрения позднеханьского комментатора Фу Цяня, имеются в виду «30 арбалетов с одной общей тетивой» [102, цз. 54, с. 811]. Уже упоминавшийся Чжан Янь говорит: «30 тетив на одном общем ложе» [102, цз. 54, с. 811], с ним соглашается танский ученый Янь Ши-гу. Однако Лю Бинь, комментатор периода Сун, справедливо считает оба эти устройства принципиально невозможными и отвергает мнение своих предшественников. Он полагает, что арбалет лянь ну конструктивно сходен с сунскими аркбаллистами, имевшими на одном ложе два-три лука [там же].

Существование такого оружия уже в период Чжаньго отмечает трактат «Хуайнань-цзы» (II в. до н. э.), где сообщается, что в войске княжества Чу

« многозарядные арбалеты (цзи ну) сопровождают [пехотный строй] сзади » [89, цз. 15, с. 133]. [50] Комментарий не оставляет сомнений в том, что это «многозарядные» арбалеты (лянь ну).

Это тактическое построение, видимо, было связано с определенными боевыми возможностями данного вида оружия и наводит на мысль о появлении уже в это время больших арбалетов, поставленных на лафет. В другом месте, отмечая наличие лянь ну и в войске княжества Вэй, авторы трактата тут же упоминают еще один вид арбалета — сяо цзюй («[все] уничтожающая машина») [89, цз. 13, с. 113]. По мнению Сюй Шэня, комментировавшего текст, это многозарядный механический арбалет, отождествляемый им с аркбаллистами лянь ну своего времени.

Многозарядные арбалеты были особенно удобны для поражения малоподвижных и групповых живых целей, например скоплений воинов на крепостных стенах и отрядов осаждающего крепость войска. Вероятно, это и послужило толчком для создания затем многозарядных станковых арбалетов, специально предназначенных для крепостной войны.

Большие изменения в масштабах и ожесточенности боевых действий уже в начале периода Чжаньго [289, с. 126–145; 145, с. 36–38; 303, с. 27–66, 314–322], резкое увеличение количества крепостных сражений [372, с. 324–326] несомненно стимулировали изобретательскую мысль китайских военных специалистов. Она, в частности, нашла наиболее полное отражение в военных главах трактата «Мо-цзы» [289, с. 144; 268, с. 8].

Здесь мы и находим первое сравнительно обширное описание метательных машин древнего Китая. Если стрелометная установка, отмеченная в этом трактате, уже известна по переводам А. Форке [310, с. 108; 311, с. 608], то до последнего времени исследователи проходили мимо описания механического камнемета, [51] Так, Мацуи Хитоси, обращаясь к трактату, не находит в нем упоминаний о камнеметных орудиях. В то же время, перечисляя некоторые встречающиеся у Мо-цзы названия метательных камней (линь ши, лэй ши), он справедливо отмечает, что позднее эти камни использовались в качестве снарядов для метательных машин, отчего в названиях камнеметов (лэй ши чэ, пао лэй и т. п.) употреблялись и элементы обозначений таких метательных камней [244, с. 396].

видимо потому, что многочисленные комментаторы трактата, не понимая сущности устройства того оборонительного орудия, которое описано здесь под названием «цзе чэ», отождествляли его с другими военными машинами. [52] Известный цинский комментатор трактата Би Юань отождествлял цзе чэ с чао чэ (чао чэ «повозка с гнездом»), т. е. с подвижной наблюдательной вышкой, ничем, однако, кроме близости древнего звучания цзе и чао, не обосновывая своего мнения [57, с. 166]. Не понял назначения установки цзе чэ и видный исследователь трактата Сунь И-жань [72, с. 189]. То же самое мы обнаруживаем в немецком переводе трактата «Мо-цзы», принадлежащем А. Форке [311, с. 256].

Заслуга объяснения сути орудия цзе чэ и его назначения принадлежит современному китайскому историку Цэнь Чжун-мяню [268]. [53] По нашему мнению, Цэнь Чжун-мянь правильно трактует знак «цзе» как «бросать, метать» [268, с. 36, 40]. Такое толкование подтверждается и самим текстом «Мо-цзы». Вслед за описанием устройства цзе чэ помещено сообщение о зажигательных снарядах, которые осажденные с помощью этого оружия метали на значительное расстояние [57, с. 172]. В другой главе сказано, что со стороны осажденных «мощные арбалеты обстреливают его (контрвал), искусные механизмы метают в него [снаряды]» [57, с. 173]. Кроме того, в трактате упоминается цзе му — защитное средство против метаемых камней и стрел, своего рода полог, который можно считать прототипом применявшихся затем постоянно противометательных сетей и заслонов [57, с. 167].

Текст описания камнеметного орудия во многом неясен, и Цэнь Чжун-мянь не смог обрисовать его внешний вид и охарактеризовать устройство. И все же, несмотря на недостатки дошедшего до нас текста «Мо-цзы», мы считаем возможным попытаться в общих чертах реконструировать древнекитайский камнемет по данным трактата.

Интервал:

Закладка: