К. Скоробогаткин - 50 лет Вооруженных сил СССР

- Название:50 лет Вооруженных сил СССР

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Военное издательство министерства обороны СССР

- Год:1968

- Город:М.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

К. Скоробогаткин - 50 лет Вооруженных сил СССР краткое содержание

Сохранена нумерация страниц и размещение иллюстраций в соответствии с печатным оригиналом. Номер поставлен в квадратных скобках в конце страницы даже если в оригинале он отсутствовал. Исключение составляют страницы с началом части. Убраны пробелы в написании чисел для обозначения разрядов. Внесены изменения в оформление ссылок с учетом специфики электронных книг — сокращение «Там же» заменено полной ссылкой на источник. Использована сплошная нумерация ссылок, тогда как в оригинале — постраничная. Изменено форматирование с учетом возможностей fb2: подразделы, выделяемые подзаголовками, в печатном оригинале размещались в блоке с левой стороны страницы и печатались более мелким шрифтом. Таблицы представлены в двух вариантах — в виде рисунка и в формате fb2. При создании книги использованы стили, поэтому для чтения лучше использовать cr3.

50 лет Вооруженных сил СССР - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

На нарвском направлении действовали сводный отряд балтийских моряков и путиловцев и сводный красноармейский отряд под командованием Клявс-Клявина. Плечом к плечу сражались с захватчиками русские, латыши, эстонцы, отряды венгров-интернационалистов во главе с Бела Куном и Эрне Порой.

На псковском направлении вели бои 2-й Красноармейский полк под командованием А. И. Черепанова, отряды латышских стрелков, псковских красногвардейцев, солдат железнодорожных войск и красноармейские отряды, прибывшие из Петрограда. Севернее Пскова, в районе Гдова, действовал красноармейский отряд, организованный членом ВЦИК большевиком Я. Ф. Фабрициусом.

На центральном направлении сопротивление германским войскам оказывали Витебский, Оршанский и Могилевский отряды, которыми руководил командующий войсками Западного фронта А. Ф. Мясников, и отряды под командованием Р. И. Берзина. В составе группы отрядов Р. И. Берзина впоследствии, в апреле 1918 г., был сформирован и действовал 1-й революционный полк имени В. И. Ленина под командованием Д. Д. Гришелева. В районе между Бобруйском и Шлобином сражались бойцы 3-й бригады латышских стрелков под командованием И. И. Вацетиса. На отдельных участках Западного фронта советские войска неоднократно переходили в контратаки.

На Украине против немецких захватчиков и петлюровцев самоотверженно сражались отряды под командованием П. В. Егорова, Р. Ф. Сиверса, В. И. Киквидзе, Г. И. Чудновского, А. И. Иванова, Ю. М. Коцюбинского, В. М. Примакова и др.

Встретившись со все возраставшим сопротивлением советских войск, германское командование убедилось в невозможности одним уда-

[31]

ром покончить с Советской властью. Мирные переговоры возобновились. 3 марта 1918 г. в Брест-Литовске был подписан мир с Германией.

Однако, несмотря на это, германское командование не отказалось от агрессивных намерений. Оно решило захватить советские военные корабли, стоявшие в Гельсингфорсе, обезоружить Петроград с моря и лишить Советскую Россию основных военно-морских сил. С этой целью из Данцига к берегам Финляндии направилась немецкая военная эскадра для высадки десанта — немецкой дивизии под командованием генерала фон дер Гольца, которая помогла финской реакции утопить в крови пролетарскую революцию в Финляндии.

Под угрозой оказался Балтийский флот, базировавшийся в Гельсингфорсе.

Советское правительство приняло решение о немедленном перебазировании флота из Гельсингфорса в Кронштадт.

Финский залив в это время был скован толстым льдом. Многие корабли не имели топлива, некомплект команд достигал 60-80 процентов. Казалось, что спасти флот в этих условиях невозможно.

Но верные революционному долгу, балтийские моряки сделали то, что враги считали немыслимым и неосуществимым. В марте — апреле они перевели в Кронштадт основную часть кораблей отдельными отрядами с помощью ледоколов. Непосредственное руководство операцией осуществлял Совет комиссаров Балтийского флота, организованный 3 марта 1918 г. 233 корабля, в том числе 6 линкоров, 5 крейсеров, 54 эскадренных миноносца и 12 подводных лодок, были спасены благодаря героизму и самоотверженности балтийских моряков. Эти корабли затем надежно стояли на защите Петрограда. Балтийский флот стал базой формирования в годы Гражданской войны ряда военных флотилий.

VII съезд партии, собравшийся 6 марта, отверг гибельную политику «левых коммунистов» и принял ленинскую резолюцию, одобрявшую подписание мирного договора. Съезд предупреждал партию и народ о неизбежности новых нападений империалистических государств на Советскую республику. В связи с этим на очередь выдвигалась задача всестороннего, систематического, всеобщего обучения взрослого населения военному делу. В. И. Ленин указывал на съезде: «Наш лозунг должен быть один — учиться военному делу настоящим образом…» [24] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 36, стр.26.

IV Чрезвычайный Всероссийский съезд Советов ратифицировал Брестский мирный договор. Единодушно осудив грабительские войны, съезд в то же время указал, что Советская республика утверждает свое право и свою обязанность защищать социалистическое Отечество против всех возможных нападений со стороны любой из империалистических держав. Съезд призвал трудящихся напрячь все силы для повышения обороноспособности страны и воссоздания ее военной мощи.

Получив мирную передышку, Советское государство приступило к социалистической перестройке экономики страны, продолжая одновременно создание вооруженных сил на добровольных началах.

Неотложной задачей военного строительства после заключения Брестского мира стало создание органов военного управления сверху

[32]

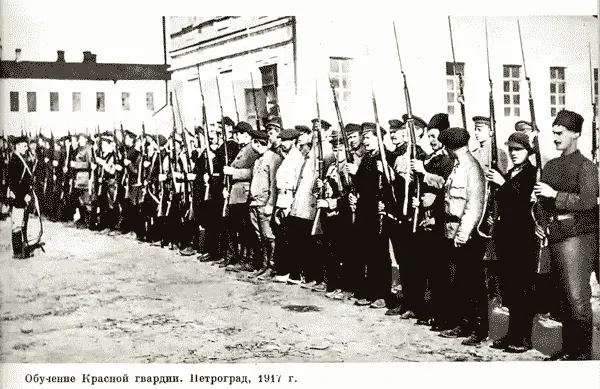

Обучение Красной гвардии. Петроград, 1917 г.

38-й Рогожско-Симоновский полк перед отправкой на Южный фронт. Москва, октябрь 1918 г.

Запись добровольцев в Красную Армию. Февраль 1918 г.

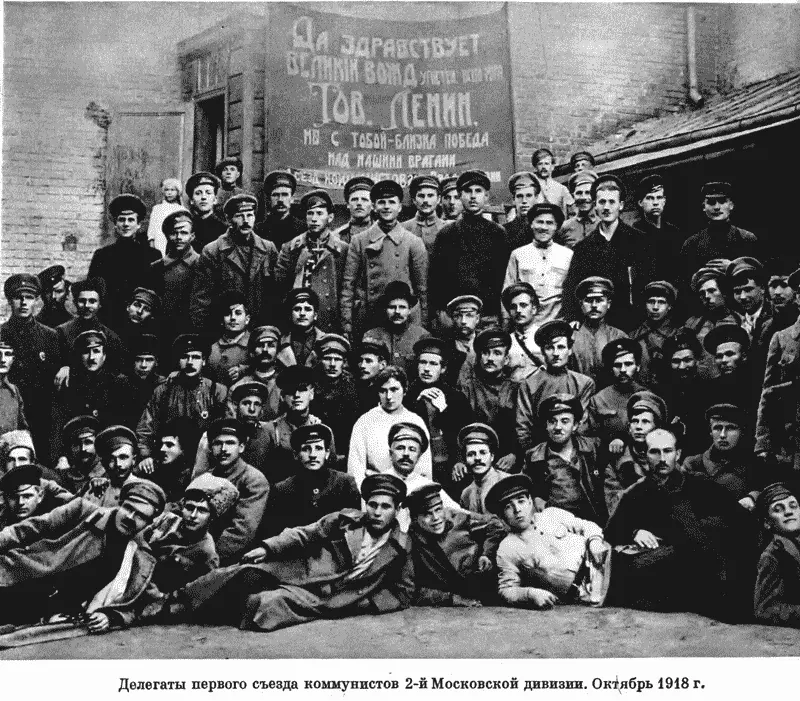

Делегаты первого съезда коммунистов 2-й Московской дивизии. Октябрь 1918 г.

донизу, органов формирования, снабжения, обучения армии и флота, разработка единых штатов, соответствующих законоположений, уставов и наставлений.

4 марта 1918 г. постановлением Совета Народных Комиссаров учреждается Высший Военный Совет в составе военного руководителя М. Д. Бонч-Бруевича и двух политических комиссаров — К. И. Шутко (большевик) и П. П. Прошьяна (член ЦК партии левых эсеров) [25] 18 марта Совнарком вывел Прошьяна из Высшего Военного Совета в связи с выходом левых эсеров из Советского правительства.

. Высшему Военному Совету поручалось руководство всеми военными операциями с безусловным подчинением ему всех без исключения военных учреждений. В связи с этим упразднялась должность Верховного Главнокомандующего и распускался Комитет революционной обороны. Постановлением Совнаркома от 19 марта 1918 г. функции и права Высшего Военного Совета значительно расширялись. Он должен был определять военному и морскому ведомствам основные задачи по обороне государства и по организации вооруженных сил, объединять деятельность армии и флота в разрешении всех общих для военного и морского ведомств вопросов, наблюдать за выполнением этими ведомствами возложенных на них задач. Расширен был и состав Высшего Военного Совета. Председателем Совета и Коллегии Народного комиссариата по военным делам назначался Л. Д. Троцкий [26] Троцкий (Бронштейн) Л. Д., будучи принятым в партию вместе с группой межрайонцев в августе 1917 г., оставался на позициях меньшевизма. Был врагом ленинизма как при жизни В. И. Ленина, так и после его смерти. Коммунистическая партия, разоблачив троцкизм как мелкобуржуазный уклон в партии, разгромила его идейно и организационно. В 1927 г. Троцкий был исключен из партии и в 1929 г. за активную антипартийную и антисоветскую деятельность выслан из СССР.

, членами — Н.И. Подвойский, К.А. Мехоношин, Э. М.Склянский, В. А. Антонов-Овсеенко и представители морского ведомства В. М. Альтфатер и Е. А. Беренс.

Интервал:

Закладка: