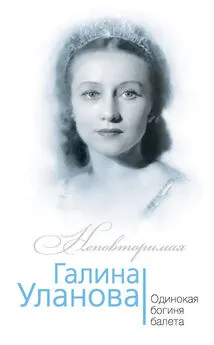

Ольга Ковалик - Галина Уланова

- Название:Галина Уланова

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2015

- Город:М.

- ISBN:978-5-235-03811-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ольга Ковалик - Галина Уланова краткое содержание

Как смогла она, не обладая выдающимися внешними данными, взойти на балетный олимп? Как, в отличие от многих товарок, избежала навязчивого покровительства высокопоставленных ценителей прекрасного? На эти вопросы отвечает книга Ольги Ковалик, лично причастной к судьбе ее героини, вышедшей на сцену гением, а сошедшей с нее легендой.

[Адаптировано для AlReader]

Галина Уланова - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Новая идеология побеждала и в этой, едва ли не самой консервативной, области искусства. «Всё в человеке, всё для блага человека!» — эта основополагающая идея советского гуманизма, идея веры в человека, в его силу, красоту, волю к борьбе за счастье — стала девизом современного балетного театра».

О ГАТОБе неусыпно пекся новый управляющий академическими театрами Петрограда Иван Васильевич Экскузович, принявший эту должность в 1918 году по рекомендации наркома просвещения А. В. Луначарского. Он тонко почувствовал новые веяния и, тактично поддерживая артистов, мудро устранялся от влияния на репертуарную политику. Почти два века русское хореографическое искусство следовало заведенному распорядку ради достижения высокого мастерства. Результаты оказались столь впечатляющими, что нешуточное намерение советского правительства упразднить в Москве и Петрограде балетные труппы провалилось. «Мы, наверное, найдем в конце концов выход… без закрытия двух главных театров республики, которые мы продержали ценою больших жертв и для себя, и для артистов в течение самого трудного времени», — сообщал Ленину в 1922 году истинный спаситель русского академического балета Луначарский.

Перескочив через пропасть Гражданской войны и разрухи, отечественная хореография умудрилась остаться в блистательной форме. Это не ускользнуло от внимания работавшего за границей Михаила Фокина, писавшего в 1923 году из Нью-Йорка петроградским коллегам: «Русский балет — первый в мире, а несравненный балет перенесет всё, сохранит старое, создаст новое и докажет, что это не забава, а истинное искусство, которому можно посвятить всю свою жизнь».

Привитые в училище дисциплина и ответственное отношение к профессии оказались не подвластны никаким революционным потрясениям. Правда, балетные нравы тоже демонстрировали незыблемость. «Мелкие специфические интересы кулис волновали нас не меньше, чем разыгравшиеся за стенами театра грандиозные события», — признавалась прима-балерина Елена Люком.

В 1919 году количество балетных представлений увеличилось. Это тем более удивительно, если принять во внимание, что артисткам приходилось танцевать в изношенных туфлях чаще всего кустарного производства, калечивших ноги. Управлявший балетной труппой Леонид Леонтьев называл танцовщиц «полуинвалидами». И всё же наработанный технический потенциал позволял им на достойном уровне выступать в классическом репертуаре.

Экскузович привлекал в театр новых зрителей, не забывая и о балетоманах, оставшихся в Петрограде. С 1918 по 1921 год для советских учреждений, воинских частей, различных организаций билеты выдавались бесплатно. Представления начинались в шесть часов вечера. В храме Терпсихоры зрители сидели в тулупах, шинелях, валенках. В первом ряду, как правило, восседали матросы, опоясанные пулеметными лентами, с вызывающе торчавшими револьверами. С каждым спектаклем «новых» зрителей — солдат, рабочих, служащих — прибавлялось. Реагировали они на происходящее на подмостках тоже по-новому — непосредственно: мимические сцены вызывали у них смех, сложные па сопровождались радостными возгласами, аплодисменты гремели по непонятной для артистов причине, иногда зал гудел неудовольствием. Во время действия слышались громкие вопросы, когда танцоры начнут петь или говорить. И всё же новая аудитория оказалась на редкость смышленой и потихоньку начинала разбираться в тонкостях хореографического искусства. Да и грош цена искусству, которое не способно увлечь неискушенного зрителя.

После спектакля вместо привычных дореволюционных «выездов» к артистическому подъезду «подавали» детские саночки зимой или велосипеды летом, на которых артисток развозили по домам мужья или поклонники. Многие танцовщицы добирались пешком.

Впрочем, выступлением в театре вечер часто не заканчивался. Никто не отказывался от приглашения подработать на концерте в рабочем или красноармейском клубе, где расплачивались продовольствием, а иногда тазами, корытами, ведрами.

Вернувшись домой, Галя бежала к буржуйке, ставшей с началом ранних петербургских холодов средоточием усложнившегося быта: у нее разговаривали, принимали редких гостей, готовили скудную пищу, грели воду, чтобы помыться. Здесь Галя, нередко плача от боли, отогревала побелевшие от мороза пальцы рук и ног.

Спать ложились в одежде, накрывались всем, что для этого годилось, включая скатерти. Галю укладывали в шерстяных шапочке и перчатках.

Уланова вспоминала:

«Мои родители, очевидно, увидели, как мне, маленькой, было трудно ходить в училище и в театр, и они меня отдали в интернат, что гарантировало регулярный прожиточный минимум тепла и еды. А еще потому, что меня можно было оставлять вместе с другими детьми, а не одну дома, когда родители уходили в театр… Вероятно, от неумения понять свое жизненное назначение «я горько плакала со страха», когда меня «ввели в семью чужую» петроградской хореографической школы. В этом была насущная необходимость еще потому, что надо же мне было где-то учиться. И мама, и папа вышли из этой школы, у них даже оставались кое-кто из старых педагогов и классных дам».

Одной из них была Ольга Федоровна Сигрист. Поначалу она казалась строгой до придирчивости, но потом располагала к себе детские души нелицеприятной справедливостью. Классная дама, жившая на территории школы, время от времени приглашала кого-нибудь из учениц провести часок у нее. Впервые Уланова приобщилась к искусству драматического театра, слушая рассказы гостеприимной воспитательницы и рассматривая альбомы, переполненные фотографиями великих артистов. Маленькая Галя сидела на мягком диване, утопая в подушках, и затаив дыхание слушала восторженные слова Ольги Федоровны о своих кумирах.

Женское отделение училища возглавляла легендарная Варвара Ивановна Лихошерстова, прозванная «самодержицей женского мира». С 1884 по 1924 год она с педантичностью выпускницы Смольного института благородных девиц служила инспектрисой театрального училища. Невероятно строгую и требовательную почтенную даму (в 1919 году ей исполнилось 65 лет) боялись не только обитательницы второго, девичьего этажа; мальчики, жившие по традиции этажом выше, тоже предпочитали не попадаться на глаза Варваре Ивановне, словно проплывавшей по школьным помещениям. Кстати, залп «Авроры» пробил брешь и в строго охраняемой границе между мужской и женской половинами училища: с 1918 года мальчики и девочки стали вместе не только репетировать, но и заниматься общеобразовательными предметами.

Лихошерстова обитала в казенной квартире в бельэтаже школьного здания, и воспитанницы круглосуточно находились под ее зоркой опекой. Галина Сергеевна вспоминала:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: