Алексей Исаев - Чудо под Москвой

- Название:Чудо под Москвой

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Яуза

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9955-1013-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Исаев - Чудо под Москвой краткое содержание

В новой книге А. В. Исаева «чуду» придаются контуры рациональности. С опорой на советские и немецкие документы восстанавливается последовательность событий, позволившая советскому государству устоять на краю пропасти. Понадобилось хладнокровие, быстрота реакции и почти невероятное чутье Г.К. Жукова для своевременного парирования возникающих кризисов. Причем со страниц документов приходит понимание отнюдь не безупречного ведения оборонительной операции Западного фронта, с промахами на разных уровнях военной иерархии, едва не стоившими самой Москвы, упущенными возможностями обороны и контрударов.

Какова роль великих Генералов Грязь и Мороз в чуде под Москвой? Какую роль в катастрофе вермахта сыграли многочисленные лошади пехотных дивизий? Блеск и нищета панцерваффе у стен Москвы. Стойкость курсантов и ярость танковых атак в двух шагах от столицы. Все это в новой книге ведущего отечественного историка Великой Отечественной войны.

Издание иллюстрировано уникальными картами и эксклюзивными фотографиями.

Чудо под Москвой - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

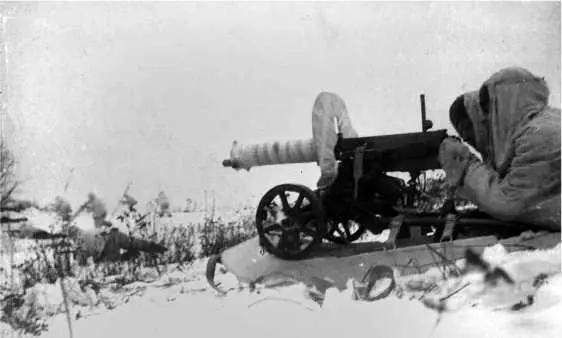

Расчет станкового пулемета «Максим» изготовился к стрельбе

Серьезным подспорьем для курсантской бригады стали танки. 20-я тбр, успешно атаковав противника в Юшково (см. следующий раздел, по Наро-Фоминскому прорыву), вернулась на Звенигородское направление и присоединилась к контрудару. На вечер 3 декабря 1941 г. в 20-й тбр насчитывалось 2 КВ, 8 Т-34, 14 Т-26 и 5 Т-40.

Курсанты были подготовлены в среднем выше, чем рядовые пехотинцы 1941 г. В донесении 20-й тбр по итогам 4 декабря указывалось: «Пехота 43-й мсбр с большим воодушевлением восприняла танки и безотрывно следовала за ними в течение всего боя, не нарушая взаимодействия» [373] ЦАМО РФ. Ф. 3098. On. 1. Д. 13. Л. 60.

. Однако добиться решительного результата все же не удается. Штабист из 43-й сбр вспоминал: «…курсанты дружно поднялись в атаку, броском достигли окопов противника и после рукопашной схватки захватили первую траншею. Затем, преследуя врага, они с ходу попытались занять и вторую, но были прижаты к земле фланговым огнем пулеметов. Атака захлебнулась» [374] Маковеев В. Ф. Там, где русская слава прошла; Федотов В. Н. В пламени боев. М.: Воениздат, 1989. С. 10.

. Как одна из причин ограниченного успеха называлась слабая артиллерийская поддержка атаки пехоты 43-й бригады. Оперсводка 5-й армии уточняет, что одной из причин остановки наступления 43-й сбр 4 декабря стал удар батальона противника во фланг и тыл бригаде из Маслово.

«По машинам!» Танкисты занимают места в боевых машинах (кадр хроники)

Тем временем продолжение наступления 4-й ТГр останавливается с перспективой возобновления 7 декабря. Возобновления, как мы знаем, уже не состоялось. Последний удар немцев существенно понизил возможность 5-й армии как объединения для общего контрнаступления Западного фронта. Так, 6 декабря Л.А. Говоров писал Г.К. Жукову, представляя план перехода 5-й армии в наступление: «Доношу, что для успешного выполнения поставленных задач необходимо к 9.12.41 г. восстановить 108 сд, пополнив ее личным составом не менее 3-х тысяч человек с соответствующим вооружением, и пополнить 37 сбр не менее 1000 человек» [375] ЦАМО РФ. Ф. 460. Оп. 5047. Д. 15. Л. 15.

.

В целом последний удар IX АК по обороне 5-й армии оказался неожиданно (хотя в какой-то степени ожидаемо ввиду состояния 108-й сд на 1 декабря) результативным и привел к глубокому вклинению вплоть до Москвы-реки. При этом нельзя сказать, что на этом наступательный потенциал IX АК был исчерпан. В ЖБД корпуса указывалось: «VII АК сообщил, что получил приказ отойти с плацдарма на другом берегу Москвы и высвободившимися в результате силами 267-й ид взять на себя участок фронта IX АК по берегу Москвы до Савинской». Соответственно IX АК мог перегруппироваться и парировать появление на фронте двух свежих советских стрелковых бригад.

Вместе с прорывом под Наро-Фоминском (см. следующий раздел) наметился охват обоих флангов 5-й армии, и создавалась серьезная угроза для ее коммуникаций в лице Можайского шоссе. К счастью, эту угрозу удалось парировать, по крайней мере на Наро-Фоминском направлении.

Выводы по третьей части

В первые дни декабря 1941 г., несмотря на общее истощение сил, германскому командованию все же удается создать кризис, воспользовавшись последствиями окружения группы Ф.Д. Захарова и рокировкой к югу XXXXI PzK 3-й ТГр. Парирование этого кризиса стало возможным лишь вводом в бой на разных участках обороны Западного фронта свежих соединений из числа новых формирований. Причем их втягивание в бой носило отнюдь не эпизодический характер. Некоторые из задействованных дивизий и бригад еще до начала общего контрнаступления успели понести весьма чувствительные потери.

Относительно момента перехода в контрнаступление Г.К. Жуков писал в мемуарах: «Выпавший в первых числах декабря глубокий снег несколько затруднил сосредоточение, перегруппировку и выход войск в исходные районы для подготавливавшейся операции. Но, преодолев эти трудности, все рода войск к утру 6 декабря были готовы к переходу в контрнаступление» [376] Жуков Г К. Воспоминания и размышления. В 2 т. Т. 2. М.: Олма-Пресс, 2002. С. 40.

.

Это утверждение несколько упрощает реальную ситуацию. Задержка с переходом в контрнаступление была связана не столько с погодными условиями, сколько с активностью противника, которую потребовалось парировать, а уж затем наносить удары в соответствии с планом наступательной операции. Парирование же активности противника настоятельно потребовало использования свежих соединений, как стрелковых дивизий, так и стрелковых бригад.

Однако в целом эти последние всполохи активности немецких ударных группировок уже ничего не решали и не могли решить. Усугубление уже имевшихся проблем Вермахта под Москвой в первые декабрьские дни 1941 г. довольно четко обрисовано в ЖБД 4-й ТГр буквально за день до начала советского контрнаступления:

«Повсюду большие потери и низкая численность боевых частей. Особенно неприятны высокие потери в командирах. Боевого запала нет, ошибки младшего командного состава множатся и умножают потери. Имеющееся зимнее обмундирование совершенно не подходит для русской компании. Солдаты отупели, безразличие ко всему приняло пугающие масштабы. Это тоже ведет к непропорционально высоким потерям по сравнению с прошлым. Эффект легких ранений усиливается из-за сильного мороза»

NARA T313 R340 frame 8622829.

.

Все это в целом вынуждает германское командование остановить наступление. Произошло это, следует особо подчеркнуть, еще до начала крупных наступательных действий советских ударных группировок на флангах ГА «Центр».

На тактическом уровне в очередной раз была продемонстрирована эффективность танковых контратак, но одновременно обозначены границы их успешности. Борьба за Крюково, в которой была задействована 1-я гв. тбр, не принесла успеха. Более того, штурм Крюково становится предтечей безуспешных штурмов многих других превращенных в опорные пункты деревень в ходе контрнаступления в зимней кампании 1941–1942 гг.

Часть четвертая

Прорыв под Наро-Фоминском и его ликвидация (1–4 декабря 1941 г.)

В стороне от бурь и штормов. К декабрю 1941 г. полоса 33-й армии М.Г. Ефремова могла претендовать на звание самого спокойного места Западного фронта. В силу выбора противником направления удара в обход Москвы, позиции дивизий армии под Наро-Фоминском избежали ударов ноябрьского наступления ГА «Центр» на Москву. С другой стороны, 33-ю армию обошли стороной наступательные планы командования фронта. Буквально на соседнем участке фронта, в 43-й армии, в ноябре шли бои на стремиловском рубеже, о которых рассказывалось выше. 29 октября 1941 г. армия в составе 222-й сд, 1-й гв. мед, 110-й и 113-й сд перешла к обороне на рубеже р. Нара на фронте 33 км (перечислены в том порядке, в котором занимали оборону, с правого на левый фланг). В течение ноября эти позиции оставались практически неизменными. Активность противника в течение ноября ограничивалась рейдами небольших разведывательных групп, пролетах авиации и периодических огневых налетах артиллерии и минометов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: