Евгений Барсуков - Боевая подготовка и боевые действия артиллерии

- Название:Боевая подготовка и боевые действия артиллерии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Военное Издательство Министерства Вооруженных Сил Союза ССР

- Год:1948

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Барсуков - Боевая подготовка и боевые действия артиллерии краткое содержание

В части шестой излагаются основы подготовки артиллерии в тактическом и техническом отношении, описывается роль офицерской артиллерийской школы, которую она играла в вопросах боевой подготовки русской артиллерии, и дается краткий обзор артиллерийской литературы того времени. Затем автор подробно разбирает методы подготовки личного состава артиллерии (солдат, офицеров и генералов) как в мирное, так и в военное время.

В части седьмой дается описание боевых действий русской артиллерии в некоторых операциях первой мировой войны, охватывая следующие периоды: встречное сражение в августе 1914 г.; Гумбиненское и Танненбергское сражения, штурм Перемышля 7 октября 1914 г.; отход 4-й русской армии к Висле в мае 1915 г.; операция в районе озера Нароч в марте 1916 г., операция 10-й русской армии на Западном фронте в июле 1917 г. В конце седьмой части автор дает общее заключение ко всем 4 томам своего труда.

Боевая подготовка и боевые действия артиллерии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В сражении под Опатовым управление огнем русской артиллерии не объединялось, а потому не имело места и сосредоточение артиллерийского огня по важнейшим целям. Отчасти поэтому же не было и надлежащей борьбы с неприятельской артиллерией; между тем такая борьба могла бы быть успешной, особенно на участке сковывающей группы 46-й пехотной дивизии, так как на этом участке русские имели значительное превосходство сил не только в отношении пехоты, но и по числу орудий — 17 мая 42 русским орудиям немцы могли противопоставить лишь 24 орудия. Во всяком случае, при планомерно организованной борьбе русской артиллерии с германской русская пехота не понесла бы таких больших потерь, какие она имела в бою 19 мая главным образом от огня тяжелой артиллерии немцев.

Несомненно, что при централизованном управлении была бы обеспечена возможность сосредоточения и массирования артиллерийского огня в требуемых решающих направлениях, что могло бы привести к осуществлению идеи командира 25-го русского корпуса, т. е. к переходу от обороны к общему наступлению и к разгрому германской дивизии Бредова.

В начале июня немцы атаковали русских на р. Дубисе и заставили их отойти за реку.

Главнокомандующий Северо-Западным фронтом генерал Алексеев сознавал невозможность при создавшемся положении вести операцию на длинном растянутом фронте без резервов и при недостатке боеприпасов, а потому предлагал сократить фронт отходом к Варшаве и к р. Нареву. Но ставка верховного главнокомандующего медлила с окончательным решением, не желая лишаться плацдарма на левом берегу Вислы.

Два месяца русские, потеряв инициативу действий, вели операции без определенной цели, без общего плана, тонкой цепочкой линии корпусов, представляющей богатую пищу для поражения их сосредоточенными силами германцев. Русские армии были истощены уже к июлю 1915 г.; некомплект людей только на Юго-Западном фронте доходил до полумиллиона, а некомплект боеприпасов до 60 % установленной нормы.

При создавшихся условиях силы сторон для борьбы были совершенно неодинаковы, и вся задача генерала Алексеева свелась к выводу русских армий из-под того удара, который предполагало нанести им немецкое командование. Алексеев последовательно отводит свои армии — 22 августа на линию Осовец, Дрогичин, Янов, 30 августа на линию Гродно, Пружаны, все время ускользая от германской ловушки.

К октябрю русские армии генерала Алексеева заняли фронт: оз. Дрисвяты, оз. Нарочь, м. Сморгонь, м. Делятичи на р. Немане. Этим закончились маневренные операции на русском фронте 1915 г., и в скором времени обе стороны перешли к позиционной войне на всем фронте от Балтийского моря до румынской границы.

ГЛАВА IV

ОПЕРАЦИЯ В РАЙОНЕ ОЗЕРА НАРОЧ

(18–22 марта 1916 г.) [120] Источники: ЦГВИА, дела 369 (л. 10, 186, 187, 303–510), 332, 442, 443, 385–516, 385–517. ЦГВИА, личный архив Е. З. Барсукова; Записка о действиях артиллерии во время операции на Западном фронте 5 — 15 марта 1916 г. Составлена Упартом, изд. штаба главковерха. Доклад полковника Гриппенберга "Мартовская неудача". А Зайончковский , Мировая война 1914–1918 гг., ГВИЗ, 1924 г. Е. Барсуков , Русская артиллерия в мировую войну, т. II, Воениздат 1940 г. Людендорф , Воспоминания. Фалькенгайн , Верховное командование.

В феврале 1916 г. на французском фронте германцы начали атаку на Верден, что требовало от русских оказания помощи французам, как это было обусловлено в декабре 1915 г. на конференции в Шантильи. В русской ставке 24–25 февраля 1916 г. состоялось совещание главнокомандующих фронтами для выработки плана наступательных операций.

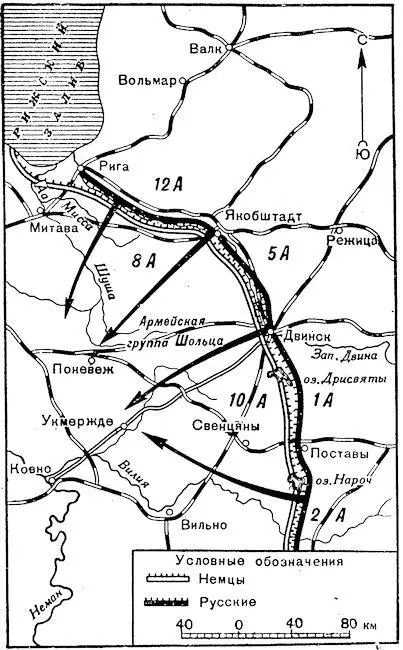

Верховное русское командование в целях отвлечения на себя германских сил с французского фронта решило провести наступательную операцию в широких размерах левым флангом Северного фронта и правым флангом Западного в районе г. Двинска, оз. Нароч, оз. Вишневское (схемы 16 и 19). Главной операции должны были содействовать второстепенные операции Северного фронта со стороны Якобштадта на Поневеж и Западного фронта со стороны Сморгони [121] Сморгонь на схеме 16 не показана. Сморгонь на р. Вилия, в 70–75 км к югу от Поставы.

на Вильно.

Оперативное направление русского наступления не только прикрывало пути на Петроград и на Москву, но при успехе прорыва германского фронта удачное наступление от Двинска, оз. Нароч на Ковно могло отрезать виленскую группу немцев от переправ через р. Неман, а концентрическим ударом по сходящимся направлениям на Поневеж, Свенцяны, Вилькомир (на схеме 16 показан под новым названием — Укмердже) создавалась серьезная угроза сообщениям противника: мог быть опрокинут весь северный участок германского фронта в России.

Схема 16.Мартовская операция 18–28 марта 1916 г. Общая обстановка.

Соотношение сил складывалось благоприятно для русских, в особенности в отношении живой силы пехоты и конницы, как это видно из нижеследующих данных:

| Северный фронт | Западный фронт | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| русские | германцы | сравнение | русские | германцы | сравнение | |

| Батальонов | 368 | 181 | + 187 | 917 | 382 | + 535 |

| Штыков | 266 400 | 159 300 | + 107 100 | 642 700 | 336 200 | + 306 500 |

| Эскадронов | 263 | 128 | + 135 | 526 | 144 | + 382 |

| Сабель | 32 700 | 19 200 | + 13 500 | 65 100 | 21 600 | + 43 500 |

Но если в отношении числа штыков и сабель русская армия на Северном и Западном фронтах превосходила почти вдвое противостоящую армию противника, то в отношении технических средств, главным образом по числу и могуществу тяжелой артиллерии, германская армия и ко времени мартовской операции 1916 г. оставалась значительно сильнее русской.

На всех русских фронтах к марту 1916 г. насчитывалось лишь 440 полевых тяжелых орудий современного типа калибром не свыше 152 мм ; кроме того, имелось 516 тяжелых орудий устаревших систем из крепостей. Даже полевых легких 122- мм гаубиц, которые приходилось применять для разрушения вместо тяжелых, состояло тогда на вооружении лишь 585.

Генерал Алексеев, сообщая генералу Жоффру о бедности русской армии тяжелыми орудиями, заканчивал свое письмо: «…Отсюда понятны те трудности, с которыми приходится иметь дело нашей пехоте при атаке укрепленных позиций противника».

Не богата была в то время русская артиллерии и снарядами как в отношении их наличия, так и в отношении работы снарядной русской промышленности, а именно:

| Снарядов на единицу оружия | ||

|---|---|---|

| наличие | готовилось в день | |

| На 76- мм пушку | 1 270 | 12 |

| На 122- мм гаубицу | 540 | 5 |

| На тяжелое орудие | 685 | 15 на пушку и 4 на гаубицу |

Словом, технические артиллерийские средства, имевшиеся в то время в распоряжении русской армии, далеко не соответствовали поставленной русским командованием грандиозной наступательной задаче прорыва сильно укрепленной позиции противника.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: