Евгений Барсуков - Тактика и стрельба артиллерии

- Название:Тактика и стрельба артиллерии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Военное Издательство Министерства Вооруженных Сил Союза ССР

- Год:1949

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Барсуков - Тактика и стрельба артиллерии краткое содержание

В части пятой дается описание всех способов стрельбы, которые существовали в предвоенный период и которыми русская артиллерия пользовалась в процессе войны. Так же, как и предыдущая часть, часть пятая иллюстрируется боевыми примерами из опыта войны.

Книга предназначается для генералов и офицеров Советской Армии.

Тактика и стрельба артиллерии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

«Наставлением» 1917 г. все посещающие наблюдательные пункты, не исключая начальствующих лиц, обязывались подчиняться всем требованиям скрытности. Это соблюдалось в обстреливаемых ружейным огнём участках, в прочих же, как правило, игнорировалось.

Несоблюдение весьма существенных и выведенных на основе опыта войны правил организации наблюдательных пунктов (маскировка, запасные и ложные пункты, скрытность наблюдения и подходов к пунктам) объяснялось беспечностью, а иногда и излишним пренебрежением к опасности и причиняло немалый ущерб русской артиллерии, увеличивая потери главным образом среди командиров батарей и нарушая боевую работу артиллерии.

В маневренный период отдельные командиры батарей не соглашались укрываться даже в обычных окопах и располагались совершенно открыто на голых вершинах, стремясь использовать угломер Михаловского-Турова, непригодный для работы в окопе. Конечно, большинство таких командиров было выведено из строя в самом начале войны. Но неоправдываемое пренебрежение к опасности всё же имело место даже и в позиционный период, когда отдельные артиллерийские начальники, производя рекогносцировку перед наступлением, открыто целыми группами выходили из окопов и наблюдали противника до тех пор, пока огонь не заставлял их укрыться.

Между прочим, при производстве подобной рекогносцировки был убит ружейной пулей известный выдающийся артиллерист того времени Л. Н. Гобято (автор труда «Артиллерия полевых армий», изд. 1913 г.), бывший руководитель офицерской артиллерийской школы и преподаватель академии Генерального штаба, отличившийся и тяжело раненый при обороне Порт-Артура в русско-японскую войну.

Артиллерийские командные наблюдательные пункты стремились располагать, особенно в позиционный период, по мере возможности рядом или близко к командным пунктам соответствующих общевойсковых начальников: начальника артиллерии корпуса — близ командира корпуса, начальников артиллерийских групп и командиров дивизионов — близ начальников дивизий и командиров полков и т. д.

Трудность обнаружения и малая уязвимость артиллерии на закрытых позициях заставляли обращать особое внимание на отыскание и уничтожение наблюдательных пунктов неприятеля, что, в свою очередь, вызывало необходимость самого надёжного устройства и оборудования своих НП. Устройство артиллерийских наблюдательных пунктов видоизменялось в зависимости от требований войны, причём главным требованием всё время оставалась их маскировка. Что же касается защиты наблюдателей от неприятельского огня, то установленный образец сооружения наблюдательного пункта, состоявший из углублённого помещения для наблюдателей с перекрытием над горизонтом и с образуемой между горизонтом и перекрытием щелью для наблюдения, оказался на практике не вполне удовлетворительным; русские артиллеристы предпочитали вести наблюдение в стереотрубу поверх перекрытия.

Как показывают рис. 2–6, наблюдательные пункты устраивались в самых различных местах и оборудовались иногда весьма примитивно, а иногда очень солидно, в зависимости от обстановки и периода войны.

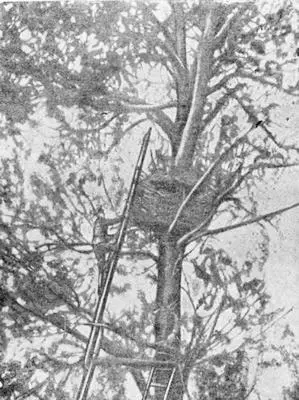

В маневренный период наблюдательные пункты чаще всего располагались на возвышенностях или на деревьях. В первом случае обычно устраивался открытый (иногда слегка замаскированный) ход сообщения и такой же открытый простой окоп. Во втором случае наблюдатели располагались прямо на ветвях дерева; лестницей часто служили прибитые к стволу дерева планки. Были даже случаи использования в качестве площадки для наблюдателя разорённого орлиного гнезда (см. рисунок 4).

Рис. 2.Наблюдательный пункт на высоком дереве в лесу близ Ченстохова. Ноябрь 1914 г.

В позиционный период наблюдательные пункты гораздо чаще размещались в хорошо оборудованных окопах и имели солидные блиндажи для укрытия в случае обстрела артиллерией противника. В этих или таких же дополнительных блиндажах постоянно находились телефонисты. Иногда и в период позиционной войны использовались деревья густых рощ, особенно если пункт был удалён от переднего края обороны на 2–3 км , но при этом уже всегда делалась специальная площадка для наблюдателей, удобная лестница к ней и блиндаж вблизи.

Иногда на тыловых пунктах, удалённых на 3–4 км от окопов первой линии, строили специальные вышки, позволявшие наблюдать со всеми удобствами (на дереве часто мешал наблюдать ветер). Изображённый на рис. 6 один из таких пунктов на вышке использовался начальником контрбатарейной группы, а в одном из боёв (июль 1916 г.) на нём присутствовал командующий армией с частью своего штаба.

Рис. 3.Наблюдательный пункт на высоком дереве в роще. Апрель 1915 г.

В целях маскировки наблюдательных пунктов и отвлечения от них огня неприятельской артиллерии практиковались ложные наблюдательные пункты, располагаемые недалеко от действительных.

Рис. 4.Наблюдательный пункт в орлином гнезде. Август 1915 г.

В октябре 1914 г. во время боёв под Сувалками ложный наблюдательный пункт, весьма искусно устроенный 51-й артиллерийской бригадой, привлёк на себя не одну сотню снарядов германской артиллерии, уменьшив вместе с тем обстрел противником других соседних русских наблюдательных и командных пунктов.

При выборе наблюдательных пунктов для командиров дивизиона и батарей рекомендовалось стремиться к тому, чтобы весь участок впереди лежащей местности, назначенный дивизиону, был видимым хотя бы с одного из наблюдательных пунктов и чтобы секторы наблюдения последних взаимно дополняли друг друга.

По большей части НП одного из командиров батарей совмещался с НП командира дивизиона, т. е. командир дивизиона и его заместитель располагались на одном НП; остальные два батарейных командира занимали другой общий НП с дополнительным сектором наблюдения или каждый командир занимал свой отдельный НП так, чтобы, с одной стороны, обеспечить надёжность и быстроту целеуказания и передачи распоряжений, а с другой обеспечить для командира дивизиона управление огнём батарей.

На открытых позициях командир дивизиона располагался предпочтительно между двумя батареями, имея при себе их командиров; командир третьей батареи оставался при ней, причём ему заранее предоставлялась свобода действий в пределах данных ему общих указаний.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: