Владимир Мавродин - Из истории отечественного оружия. Русская винтовка

- Название:Из истории отечественного оружия. Русская винтовка

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Ленинградского университета

- Год:1984

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Мавродин - Из истории отечественного оружия. Русская винтовка краткое содержание

Книга рассчитана на преподавателей истории, научных работников и всех интересующихся вопросами развития отечественного стрелкового оружия.

Введение и очерк «Первые нарезные ружья в России с фитильным и кремневым замком» написаны проф. В. В. Мавродиным, остальные очерки и заключения — канд. ист. наук доц. Вал. В. Мавродиным.

Из истории отечественного оружия. Русская винтовка - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Вскоре вопрос о казнозарядной винтовке для флота был поставлен на реальную почву. В 1865 г. лейтенант Н. М. Баранов, начальник Морского музея в Петербурге, предложил свою систему для переделки винтовок, Н. M. Баранов начал работу над конструированием ручного огнестрельного оружия с 1854 г., когда ему едва исполнилось 18 лет, и начал с «приложения» своей «системы к охотничьему ружью» [237] ЦГА ВМФ СССР, ф. 165; Артиллерийское управление Морского министерства, оп. 1, д. 2757/Н, л. 25–25 об.

.

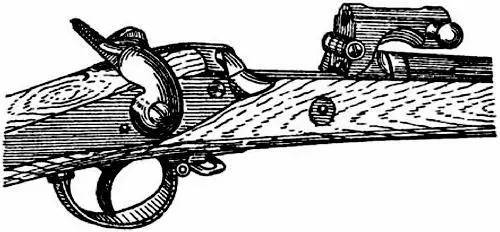

Винтовка Баранова имела откидной затвор, отбрасываемый вверх и вперед по типу системы Брандлин-Альбини. Баранов, как он сам писал, «придерживался системы Брандлин-Альбини» [238] Там же, л. 34.

, но отнюдь не копировал ее. Винтовка Баранова имела 10 существенных отличий от винтовки Альбини [239] Сравнительные испытания 6-ти линейных винтовок, переделанных по системе оружейного мастера Крнки и по образцу лейтенанта Баранова. — Оружейный сборник, 1869, № 2, с. 147–148.

.

По отзыву В. Л. Чебышева, Баранов изменил, улучшил и упростил систему Альбини и при этом сделал все так хорошо, что отпала необходимость в испытании самой винтовки Альбини [240] Чебышев B. Л. , 1) Перемена образца для переделки наших ружей. — Русский инвалид, 1869, № 35; 2) Результаты сравнительного испытания скорострельных ружей Баранова и Крнки. — Там же, № 35, 38.

. Система Баранова имела недостатки (исключались осмотр и чистка канала ствола с казны, гильза не выбрасывалась, а только выдвигалась) [241] Оружейный сборник, 1869, № 1, с. 46–48.

, но зато она обладала и рядом достоинств, а именно несложностью и прочностью, причем при переделке ствол, ложа с прибором и замок оставались старыми, переделывались только курок и казенная часть ствола, и ставилась новая ствольная коробка с затвором [242] Маpкевич В. Е. , Ручное огнестрельное оружие, т. 1, Л., 1937, с. 296–297, 327–328; Федоров В. Г. , Эволюция стрелкового оружия, т. 1, М., 1938, с. 95, 100, 111–113.

. Прицел к винтовке Баранова вначале был на 600 шагов, а затем приняли «высокий прицел» на 1200 шагов [243] ЦГА ВМФ СССР, ф. 165, оп. 1, д. 2757/Н, л. 172, 175; ф. 410, оп. 2, д. 5971, ч. 1, л. 59, 208–208 об., 215–216 об.; д. 5972, ч. 2, с. 283–284 об.

. Производство патронов для винтовки Баранова вскоре наладили в мастерских Морского ведомства, которые полностью покрывали потребность в них [244] Там же, ф. 165, оп. 1. д. 2757/Н, л. 232; ф. 421, оп. 2, д. 108, л. 10–13 об., 20–20 об., 111–111 об.

. К патрону винтовки Баранова приняли пулю Вельтищева, так как пуля Минье, принятая к шестилинейным винтовкам, заряжающимся дула, оказалась несколько меньшего калибра и стрельба ею давала неудовлетворительные результаты [245] Там же, ф. 421, оп, 2, д. 108, л. 2–3, 126–127 об., 133–134 об., 164–169 об., 195–200, 211, 216, 218.

.

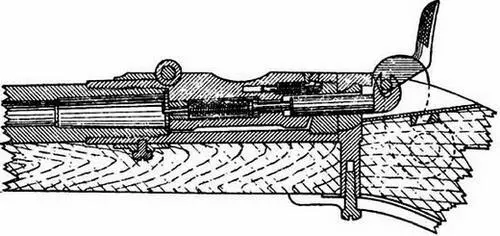

Рис. 8. Казенная часть винтовки системы Баранова и ее разрез

Кроме шестилинейных дульнозарядных винтовок флот располагал еще и семилинейными. Их тоже намеревались переделать на казнозарядные под бумажный игольчатый патрон по системе Ф. Ф. Труммера и под металлический патрон по системе Корниша и Н. М. Баранова, но переделка семилинейных ружей для флота была сразу же прекращена, так как следовало «предпочесть снабжение флота новыми ружьями меньшего калибра» [246] Оружейный сборник, 1868, № 2, с. 23; 1869, № 1, с. 30–33; ЦГА ВМФ СССР, ф. 165, оп, 1, д. 2757/Н, л. 100; ф. 410, оп. 2, д. 5865, л. 58–59 об., 75–76, 104–107 об., 116–117, 121, 126, 197–198 об.

.

Винтовка Баранова получила одобрение со стороны русских оружейников, но вскоре у нее появился конкурент. Им была привезенная полковником лейб-гвардии уланского полка Т. Ф. Ганом из Вены в 1867 г. винтовка Сильвестра Крнки, барона Гогенбурга (Гогенбрюка), чеха по национальности, уроженца города Валина (Богемия) [247] Оружейный сборник, 1867, № 4, с. 33; 1868, № 2, с. 18.

. Оружейная комиссия признала, что винтовка С. Крнки построена по системе Корниша, известной в России с 1866 г., только в винтовке («карабине») С. Крнки «заслонка» (затвор) отбрасывается не вправо, а влево, ударник расположен горизонтально, а не наклонно, и поэтому необходимо отгибать курок в сторону [248] АВИМАИВС, ф. 4, оп. 44/1, д. 7, л. 5-10; оп. 46, д. 589, л. 118–129, 139–150; ЦГА ВМФ СССР, ф. 165, оп. 1, д. 2757/Н, л. 28–28 об.; Оружейный сборник, 1869, № 1, с. 34–37.

.

Предварительные испытания «карабина», на Волковом поле в Петербурге в июле 1867 г. прошли успешно, но они не решили вопроса о принятии его на вооружение в армии — вставала все та же проблема металлического патрона, а «допустить металлический патрон нельзя, прежде чем не установится у нас валовая фабрикация оных» [249] АВИМАИВС, ф. 6, оп. 49, д. 415, л. 1–5.

. Отсутствие ее в России побуждало даже такого прогрессивного деятеля времен реформ 60-х годов, как Д. А, Милютина, не отвергать возможность переделки дульнозярядных винтовок в казнозярядные под бумажный патрон [250] Там же, д. 55, л. 43–48.

. Флоту необходимо было винтовок чуть ли не в 90 раз меньше, чем армии, и флот мог позволить себе ввести винтовку под металлический патрон, а для армии металлический патрон казался чрезмерной роскошью.

Обстоятельства заставили поторопиться с решением вопроса о винтовке С. Крнки. В июле 1867 г. русский военный агент во Франции полковник Витгенштейн сообщил, что в Венсенской стрелковой школе на полигоне будет испытываться винтовка барона Гогенбрюка, обратившая на себя внимание французских оружейников «по простоте своей системы и малоценности переделки» [251] Там же, д. 114, л. 2; ф. 4, оп. оружейная комиссия, д. 414, л. 1-20.

. Чертежи, присланные Витгенштейном, убедили Оружейную комиссию в том, что эта та самая винтовка, которую привез из Вены Т. Ф. Ган.

Осенью 1867 г. на короткое время приезжал в Петербург «австрийский подданный барон Гогенбург» — Сильвестр Крнка [252] Барон Гогенбрук (Гогенбрюк, Гогенбург). Чешское написание его имени S. Krnka ( Lugs J. , Ruchj palna Zbrana, t. 1, Praha, 1956, s. 286–287). Немцы называли его Krenke, русские — Крынка, реже, по-чешски Крнка. Иногда в России его винтовку называли «крымка», без основания связывая ее с русскими ружьями времен Крымской войны.

. Он привез в Петербург свою винтовку («штуцер») с клеймом «Krnka» [253] АВИМАИВС, ф. 4, оп. 44/1, д. 7, л. 20, 37–38; д. 23, л. 395, 518–519; д. 424, л. 1–7.

. С. Крнка являлся выдающимся оружейником, хотя у себя на родине, в Австро-Венгрии, его системы, предложенные им в 1849 и в 1856 гг., а также винтовка, сконструированная им по системе Корниша, привезенная в Россию Т. Ф. Ганом, были отвергнуты [254] Там же, оп. 46, д, 589, л. 110–129; ЦГА ВМО СССР, ф. 410, оп. 2, д. 5865, л. 58–58 об, Оружейный сборник, 1869, № 1, с. 33–37; Федоров В. Г. , Вооружение русской армии за XIX столетие, СПб., 1911, с. 199–201; Маркевич В. Е. , Ручное огнестрельное оружие, т. 1, с. 329.

.

Интервал:

Закладка: