Андрей Савельев - От Геракла до Перикла. Древнегреческая история

- Название:От Геракла до Перикла. Древнегреческая история

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Selfpub.ru (неискл)

- Год:2018

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Савельев - От Геракла до Перикла. Древнегреческая история краткое содержание

От Геракла до Перикла. Древнегреческая история - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Как отец народа, Писистрат прославил себя помощью бедным – ссудами для поддержки земледелия. Позднее Аристотель решил, что это политический трюк – попытка занять земледельцев, чтобы они меньше уделяли внимания общественным делам и не приходили в город. Также Аристотель увидел в одной из речей Писистрата намерение не допустить созыва народного собрания. Распуская народное собрание, Писистрат призывал всех заняться своими делами, а общественные оставить ему. Но точно такими же словами заканчивается в изложении Гомера народное собрания на Итаке: «Вы ж разойдитеся, люди, и каждый займися домашним делом». Позднее в том же духе высказывался Перикл. Поэтому формулу можно считать сакральной, ставшей потом идеоматической – звучавшей при закрытии собрания.

Аристотель рассказывает о случае, когда земледелец, не зная, кто перед ним, посетовал, что получает с каменистого участка только муки и горе, и то обязан десятину от них отдавать тирану. После чего Писистрат освободил его от всех повинностей. В другом месте Аристотель рассказывает о том, что Писистрат был обвинен одним из граждан в убийстве. И тиран лично явился в суд для оправданий. Обвинитель же испугался и не пришел. Подобные истории – своеобразный жанр народного предания, выражающий восхищение правителем, его великодушием и снисходительностью.

Народное отношение к Писистрату идет гораздо дальше. Аристотель передает оценку правления Писистрата – «время Кроноса». Действительно, установление десятины с любых доходов – один из древнейших обычаев, связанный вовсе не с налогами в пользу государства, а с жертвой богам, чье присутствие среди людей обозначает царь. Царю – значит, богу. Культовые и государственные нужды не разделены. Поэтому десятина Писистрата была жертвой самой Афине и другим богам. Но Афине – прежде всего. Она надзирала за людьми не только из храмов, но и с монет Писистрата. Мало того, Писистрат и вел себя как посланник богов «золотого века». Он снял охрану со своих полей и садов и позволил любому пользоваться их плодами. Уравнивающие материальное положение акции власти – это отзвук «века Кроноса».

Аристотель был щедр на положительные характеристики личности Писистрата. Хотя тиранию как форму правления считал наихудшей. И здесь нет противоречия. Потому что тирания в данном случае ничем не отличалась от царства – от монархии, которую Аристотель почитал как наилучшую форму правления. А в сочетании с демократическими и аристократическими институтами, которые как раз при Писистрате сохранялись, – и вовсе идеальной. Таким образом, даже в глазах глубокого аналитика Аристотеля Писистрат выглядел скорее царем, чем захватчиком власти.

У Писистрата по части харизмы постоянно появлялись конкуренты – олимпийские герои. Один из них – родовитый Мильтиад – был удален из Афин, возглавив поход во Фракию, где основал (захватил) Херсонес Фракийский и стал царем. Другой – Кимон, брат Мильтиада – победив однажды на Олимпийских играх, был также по какой-то причине изгнан из Афин. Но победив второй раз, он посвятил свою победу Писитстрату, и заслужил возвращение в Афины, тем самым уступив свою харизму тирану.

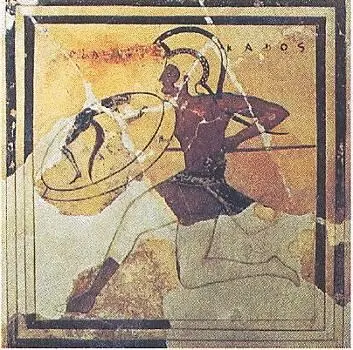

Вотивная табличка "Прекрасный Мегакл", конец VI в. до н.э.

Возможно, конкуренция в борьбе за место вблизи олимпийских богов, стала причиной того, что Писистрату пришлось в третий раз добиваться власти, снова подтверждая свой статус воителя, которому потворствуют боги. Установившийся альянс Мегакла и Писистрата рухнул под воздействием суеверия. Писистрат стал воздерживаться от близости со своей женой – дочерью Мегакла, чтобы не обратить на свой род проклятье, отягощавшее род Алкмеонидов (все девять архонтов были из этого рода, когда при подавлении мятежа Килона в 640 г. до н.э. у алтарей в храме Афины было перебито множество людей). Мегакл пришел в ярость, вновь объединился со своими противниками, и Писистрату пришлось бежать не только из Афин, но и из Аттики. В Эретрие (на о. Эвбея) он стал собирать силы и пожертвования, более всего опираясь на помощь фиванцев. Наемники прибыли из Аргоса, добровольцы из Наксоса (где, очеивдно, Писистрата почитали именно как царя, а не завоевателя).

Выступив из Эретрии в Аттику, войско Писистрата заняло Марафон, и там к нему присоединились сторонники из Афин и из сельских демов. Афинские горожане двинулись против Писистрата в составе городского ополчения. У святилища Афины Паллены противники сошлись; более организованное войско Писистрата воспользовалось беспечностью афинян, увлекшихся завтраком и игрой в кости, и обратило их в бегство. Всадники Писистрата под командованием его сыновей, настигая бегущих, убеждали их разойтись по домам и не бояться ответственности.

Паллена – западный из трех мысов полуострова Халкидика в Эгейском море (ныне мыс Кассандра), где по преданию произошла битва между богами и гигантами. Афина перенесла оттуда гору для благоустройства города Афины, где и было построено ее святилище. Скорее всего, гора близ Афин была чем-то похожа на гору в Паллене, чем и было обусловлено название – по одноименному храму в Халкидике.

Так Писистрат легко овладел Афинами в третий раз. Но теперь его правление стало более суровым: харизма была подорвана, и для компенсации этой потери пришлось ввести в Афины наемников и обложить сборами граждан и серебряные рудники, доходы от которых ранее распределялись между ними. Также Писистрат взял заложников из семей знатных афинян, сопротивлявшихся ему, и сослал их в Накосос. Алкмеонидам и другим противникам Писистрата пришлось отправиться в изгнание.

Храм Зевса Олимпийского

Тирания перестала быть царственной в силу столкновения с демократическими законами, которые подрывали сакральность власти, прежде всего, в глазах олигархии, которая не брезговала любыми средствами для разложения нравов и противодействия царству. Несмотря на все это, Писистрат остался в истории как добрый и успешный правитель, при котором Афины испытали невероятный расцвет. После его смерти в в 528/7 г. до н. э. правление перешло к его сыновьям – Гиппию и Гиппарху, а их единокровный брат Гегесистрат продолжал править в Сигее.

Фукидид пишет о соправлении братьев, а также о том, что они пошли на снижение налога – взимали уже не десятину, а пять процентов со всех доходов. Эти средства шли на продолжение масштабного строительства в Афинах. Был достроен и обновлен храм Афины на Акрополе, завершилось строительство в Элевсине большого зала для посвящений, на агоре был возведен алтарь двенадцати богам и построен «девятиструйный» колодец. Также был проведен водопровод, и началось сооружение храма Зевса Олимпийского.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: