Кеннет Фаулер - Эпоха Плантагенетов и Валуа. Борьба за власть (1328-1498)

- Название:Эпоха Плантагенетов и Валуа. Борьба за власть (1328-1498)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Евразия

- Год:2002

- Город:СПб

- ISBN:58071-0103-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Кеннет Фаулер - Эпоха Плантагенетов и Валуа. Борьба за власть (1328-1498) краткое содержание

Эпоха Плантагенетов и Валуа. Борьба за власть (1328-1498) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Уэльский длинный лук был также привычным оружием английских конных лучников, впервые проявивших себя в шотландских кампаниях 1334–1335 гг. Преимущество конного лучника заключалось в его способности быстро передвигаться и спешиваться для стрельбы. Безусловно, он не мог стрелять с седла, поскольку для того, чтобы натянуть лук, нужно было иметь твердую опору. За годы тренировок на деревенских и городских стрельбищах приобретал умение и навыки сбережения энергии и правильного использования веса и силы: он стрелял, стоя боком к противнику, и потому — в отличие от арбалетчика — прицеливание и натягивание лука было для него практически одним действием, в процессе которого глаз и рука одновременно выполняли свою работу. Было подсчитано, что хороший лучник мог выпустить от десяти до двенадцати стрел в минуту против двух, выпущенных арбалетчиком; и именно этот стремительный град стрел, свистевших вокруг наступавших противников или, как при Креси, приводивших в бешенство их коней, делал лук таким смертоносным оружием. К середине XIV века длинные шестифутовые луки из тиса, клена или дуба были способны пробить кольчугу; дальность полета стрелы равнялась приблизительно 275 ярдам, однако на расстоянии свыше 165 ярдов лук уже был гораздо менее эффективен. Существовали и другие ограничения эффективности лука. Он был, по существу, оборонительным оружием, используемым против атакующей конницы противника, и, кроме того, успешные действия лучников немало зависели от условий местности. Если противник отказывался от наступления или в бою лучников помещали на неудачно выбранную боевую позицию, они оказывались почти бессильны.

Хотя французы тоже пользовались луками, они отдавали предпочтение арбалетам — итальянским или прочим — которые казались им более эффективными и в действительности обладали дальностью стрельбы большей, чем дальность стрельбы из лука, на 75–100 ярдов. У арбалетов были более короткие и более тяжелые стрелы, обычно называвшиеся болтами ( garrots или carreaux ), dondenes или semidindenes и viretons — некоторые из них использовались для поджога. Однако арбалет был тяжелым оружием — он весил от 15 до 18 фунтов — и для того, чтобы его перезарядить, требовались время и значительное усилие. Арбалетчик должен был подцепить тетиву крючком, прикрепленным к его перевязи, а лук прижать к земле, вставив ногу в стремя на ложе арбалета. Затем стрелу можно было закрепить на зубце, который удерживал ее до момента выстрела. Применялись и другие способы зарядки арбалета: при помощи рычагов, винтов, блоков и «козьей ноги». В отличие от лука, из которого мог стрелять любой человек, обладающий достаточно крепким телосложением и метким глазом и готовый проводить время в постоянных упражнениях, арбалет был оружием, которым мог пользовать только профессионал. С городских стен вели огонь более тяжелые орудия: « espringales », метавшие тяжелые свинцовые ядра, и пушки.

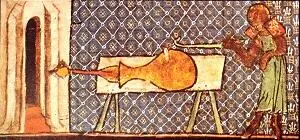

Артиллерия в современном смысле слова известна в Западной Европе с начала XIV века, и хотя она сразу не вытеснила луки и арбалеты, старые военные орудия, не претерпевшие изменений со времен античности, с неизбежностью стали уходить в прошлое. С этого времени артиллерия начинает играть важную роль сначала при обороне, а затем при штурме военных укреплений и в морских сражениях, поскольку каждый корабль являлся практически плавающим замком. Огнестрельные орудия были использованы в сражении при Слейсе и при обороне Кеснуа и Турне в 1340 г.; Эдуард III использовал их для защиты подступов к Кале во время осады 1346 г. Эти первые орудия, по-видимому, имели достаточно небольшие размеры и стреляли арбалетными стрелами, как то, которое изображено на иллюстрации в Миллеметтском манускрипте, или небольшими свинцовыми ядрами. Эффект от их выстрелов был, прежде всего, психологическим, однако в течение десятилетия, последовавшего за заключением договора в Бретиньи, и в особенности, после возобновления войны в 1370-х и 1380-х гг. был совершен новый прорыв в производстве и применении пушек. До 1370 г. почти все пушки изготавливались из закаленной меди или латуни ( cuprum ) и весили от 20 до 40 фунтов. После этой даты некоторые из них изготавливались из тяжелого желтого сплава, очень похожего на латунь ( latten ), однако с наступлением нового века стали все чаще появляться железные пушки, которые с течением времени постепенно достигали все больших размеров. При осаде Сен-Совер-ле-Виконта в 1375 г. французы имели на вооружении орудия, способные стрелять 100-фунтовыми каменными ядрами « для того, чтобы с их помощью более усердно и беспрерывно вести огонь и нанести урон указанному участку Сен-Совера », и, по меньшей мере, одна из этих пушек весила более тонны. Англичане, по-видимому, не располагали такими тяжелыми орудиями, хотя они и отлили несколько пушек весом в шесть и семь английских центнеров. При обороне Шербура в 1379 г. капитан Джон Арундел располагал десятью пушками, при этом «семь из десяти упомянутых орудий стреляли большими камнями с окружностью 24 дюйма, а остальные три стреляли большими камнями с окружностью 15 дюймов», однако средний вес английского тяжелого орудия в 1380-х и 1390-х гг. составлял 380 фунтов. Наличие в стратегически важных крепостях пушек, подобных этим, наряду с состоянием финансов и отказом французов вступать в бой, по-видимому, и побудило англичан изменить военную стратегию после 1380 г., когда завершился последний крупный поход ( chevauchee ) уходящего века.

Около 1400 г. число разновидностей пушек стало достаточно большим, чтобы они могли подразделяться на различные категории в зависимости от своей толщины и длины. Самые крупные из них стреляли каменными ядрами, самые малые — свинцовыми шариками, В порядке уменьшения размера они назывались бомбардами (которые нередко весили более 10000 фунтов), пищалями ( veuglaires или fowlers («птицеловами»), которые имели длину до восьми футов и весили от 300 до 10000 фунтов), краподо или краподинами ( crapaudaux или crapaudins , которые были от четырех до восьми футов длиной), серпентинами и кулевринами. По-видимому, англичане к этому времени еще не имели бомбард, однако две из них, использовавшиеся при осаде Мон-Сен-Мишеля в 1423 г. сохранились до наших дней. Одна из этих бомбард весит 5,5 тонн, имеет 19-дюймовый калибр: она могла стрелять 300-фунтовыми каменными ядрами. Монс Мэг («Монская бабища»), которая, по-видимому, была изготовлена в Монсе около 1460 г, на фут длиннее, но имеет такой же вес и мощность. Помимо этого в XIV веке производилось множество других разновидностей орудий: мортиры, многоствольные орудия или рибодекены, а также различные виды легкого огнестрельного оружия. Возможно самым удивительным приспособлением, придуманным англичанами в 1380-х гг., был рибодекен, созданный лондонским литейщиком Вильямом Вудвордом: орудие весило семь английских центнеров и имело одиннадцать стволов, один из которых предназначался для стрельбы каменными ядрами, а десять других, расположенных вокруг основного, должны были стрелять арбалетными стрелами и свинцовыми шариками.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Илья Земцов - Андропов [Политические дилеммы и борьба за власть]](/books/1097721/ilya-zemcov-andropov-politicheskie-dilemmy-i-borb.webp)